プラス改定を実感できる実態に見合った診療報酬改定を切望する

厚労省は12月20日、2024年度診療報酬の改定率について、診療報酬本体は0.88%(国費約800億円)となったことを発表した。前回の2022年度診療報酬本体の改定率はプラス0.43%で、前回より僅かに0.45ポイント上回ったが、診療報酬全体の改定率は薬価等と材料料が1.0%引き下げられた結果、0.12%*のマイナス改定になった。

武見敬三厚労相はこの間、医療・福祉分野の労働者約900万人の賃上げの必要性を主張してきた。だが、この改定率では、物価高騰への対策や人材確保、医療・福祉分野に従事する者の処遇改善には程遠い診療報酬改定率と指摘せざるを得ない。

▼歯科は0.57%と低い改定率に抑えられる

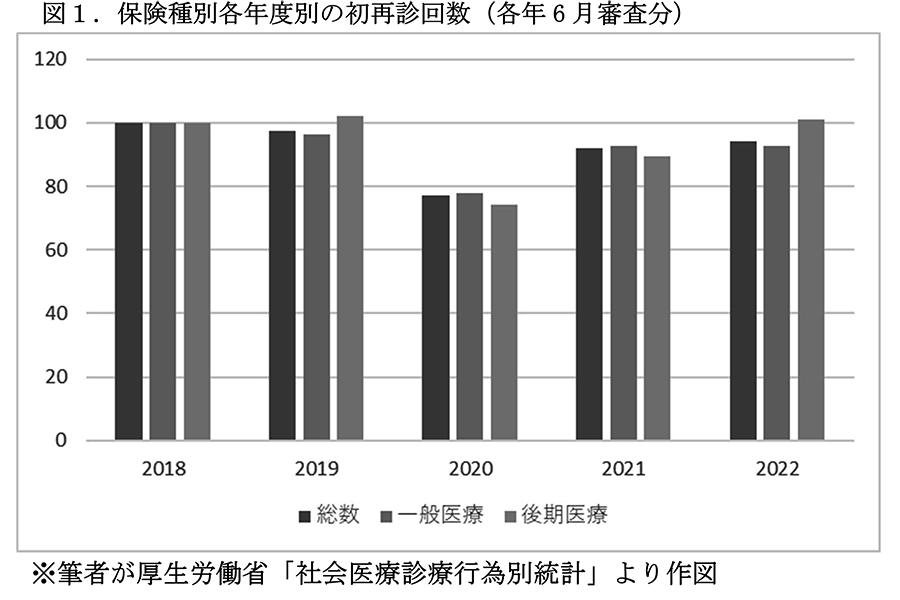

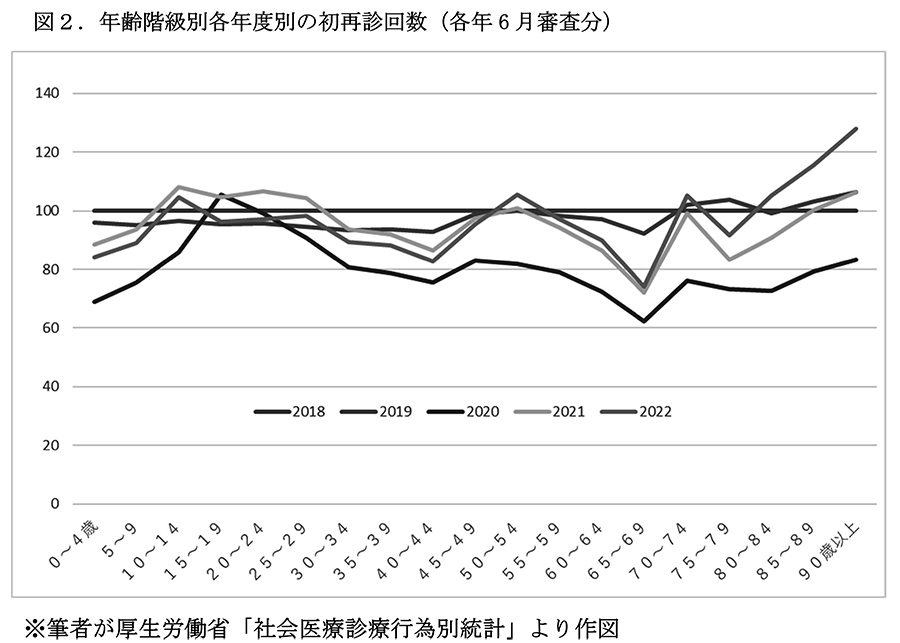

今回の歯科改定率は0.57%となった。歯科は2014年以降1%にも満たない低い改定率に抑えられてきた。そのため、当会は政府・行政に歯科医療費の総枠拡大を要望してきた。しかし、政府官邸と財務省が主導する医療抑制政策により、厳しい改定率となった。長期化する医療用物資の高騰や患者の受診抑制が慢性化し、現場からは歯科医院経営の苦しい声が挙がっている。それでも医療現場では処遇改善に努めてきた。だが今回の改定率のうち、40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の処遇改善に対する措置分はわずか0.28%程度しか含まれていない。これではこれ以上の処遇改善を続けることは困難である。

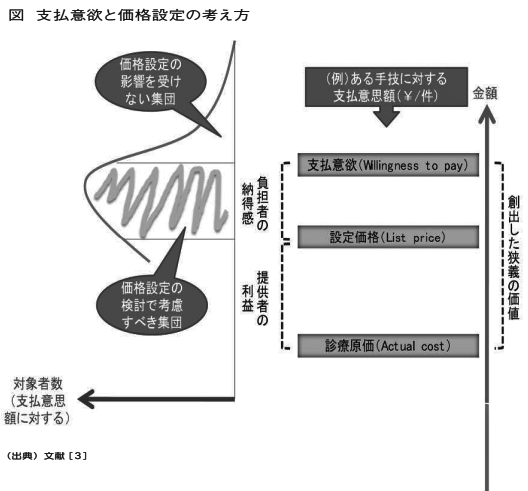

▼点数の付け替えでは解決しない

今までも、財源を補填するために既存の点数を下げて新たな項目に付け替えるのみで総点数は変わらず、プラス改定の実感を味わうことはなかった。2024年度診療報酬改定でも、既にその方向性が示されている。材料費や賃料、人件費はうなぎ上りであり、経営維持のためには休日返上または診療時間を延長しなければならない状況である。歯科医療を目指す若者に夢を抱かせ、患者さんに必要な歯科医療を提供できるような診療報酬改定を望む。

*=協会試算

2023年12月22日

東京歯科保険医協会

政策委員長 松島良次