歯科口腔保健の推進めぐり「う蝕対策ワーキンググループ」が初会合/中間報告をもとに議論

厚生労働省医政局歯科保健課は9月12日、「第1回歯科口腔保健の推進に係るう蝕対策ワーキンググループ」(座長:三浦宏子/国立保健医療科学院国際協力研究部長)を同省内の会議室で開催し、「う蝕罹患の実態の考え方について」をめぐり議論を行った。事務局から

昨年10月18日に同省の「歯科口腔保健の推進に関する専門委員会」が取りまとめた中間報告「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」の概要を資料として説明を行った。

歯科口腔保健の推進めぐり「う蝕対策ワーキンググループ」が初会合/中間報告をもとに議論

厚生労働省医政局歯科保健課は9月12日、「第1回歯科口腔保健の推進に係るう蝕対策ワーキンググループ」(座長:三浦宏子/国立保健医療科学院国際協力研究部長)を同省内の会議室で開催し、「う蝕罹患の実態の考え方について」をめぐり議論を行った。事務局から

昨年10月18日に同省の「歯科口腔保健の推進に関する専門委員会」が取りまとめた中間報告「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」の概要を資料として説明を行った。

歯援診の拡充も報告/在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループを開催

厚生労働省は9月10日、「在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ」(座長:田中滋・埼玉県立大学理事長)がTKP赤坂駅カンファレンスセンターホールで開催された。今回は、①在宅医療の充実に向けた取組について、②今後の議論が必要な事項(案)―などがしめされたほか、これまでの「議論の整理(案)」を示し、検討を加えた。

整理案では、特に、在宅医療を充実させるために都道府県が取り組むべき課題として、①在宅医療の取り組み状況の「見える化」、②都道府県全体の体制整備、③在宅医療の提供体制の整備、④第7次医療計画の改善、⑤在宅医療に関する人材の確保・育成、⑥住民への普及・啓発―の6項目を掲げている。

このWGには、歯科のメンバーも含まれており、在宅療養支援歯科診療所の拡充の必要性などが報告されている。

歯科技工士の養成・確保に関する検討会が第3回会合を開催

厚生労働省は9月6日、第3回「歯科技工士の養成・確保に関する検討会」(座長:赤川安正/昭和大学客員教授)を東京・港区の中央労働委員会館で開催した。席上、歯科技工士の養成・確保をめぐる議論の中で、昼夜間コースを設けている新東京歯科技工士学校から現状報告が行われた。

歯科の今後の課題等明示/厚生労働省の健康日本21(第二次)推進専門委員会が中間まとめ行う

厚生労働省は8月2日、厚生科学審議会地域保健建造増進栄養部会傘下の「健康日本21(第二次)推進専門委員会」(座長/辻一郎:東北大学大学院教授)の12回目の会合を開催した。今回は、これまでの議論を取りまとめ「健康日本21の中間評価のまとめ」を行い、了承された。

特に歯科については、①検討の方法:中間評価に向けた検討は、厚生科学審議会地健域康保健健康増進栄養部会において行うこととし、検討会に当たっては、すでに部会の下に設置されている歯科口腔保健の推進に関する専門委員会において、部会と連携しながら、また、検討状況に応じて専門委員を追加するなどしながら作業を進める、②検討の内容:中間評価の実績値の評価、諸活動の成果と評価とともに、今後、重要度が増し、深刻化することが予想される課題などを見据え、今後取り組むべき施策の整理を行う、③今後のスケジュール:中間報告については、健康日本21の中間評価と連携を取りながら、平成30年の夏頃を目途に取りまとめること―となっている。

さらに、それらを踏まえた「歯・口の健康」の今後の課題・対策を列記している。

◆乳幼児期・学齢期のう蝕歯数は減少傾向にあり、すべての年齢層での現在歯数は増加していることが確認できた。

◆乳幼児期・学齢期のう蝕有病状況について、改善傾向にある一方で、様々な研究において、社会経済的因子によってう蝕有病状況に健康格差が生じていることや、多数のう蝕を保有する者が増加していることなどの報告がある。さらに、一般的な疾患と比較して高い有病率であることから、集団全体のリスクを低減させる、う蝕予防が重要である。

◆歯科疾患実態調査より、いずれのライフステージにおいても、う蝕有病者率は高い水準にあることを留意しつつ、継続的な歯科疾患予防に対する取組を推進することが必要である。

◆歯周病に関しては、平成28年度の具体的な指標は策定時に比較して悪化しているものの、それ以前は、状況は改善もしくは、変わらない傾向にある。歯周病の予防については、日頃のセルフケアに加えて専門的な指導や管理も必要なことから、健診の効率化等の工夫を図りつつ、定期的な歯科健診が普及するような取組が必要である。また、喫煙等の生活習慣が歯肉炎・歯周炎を引き起こす可能性もあることから、禁煙対策の推進の視点を含めて、歯周病予防への対策を進める必要がある。

◆歯周病の有病者率の増加については、歯周病検診マニュアルが改訂され、歯周病の評価が見直されたことによる影響との指摘もあるため、新しい評価方法のもとで有病者率の動向などについて、今後も注視する必要がある。

◆高齢期では、現在歯数の増加に伴い、歯周病だけでなく、う蝕にも罹患する可能性が高まることから、現在歯が健全な状態や機能を維持するための取組が必要である。

◆歯科疾患等の地域格差について、う蝕や歯周病および口腔機能の都道府県における詳細な地域差まで明らかにできていないことや、要因分析のためのデータが十分でないことから、今後の検討課題と思われる。

◆ライフステージに応じた取組を進めるに当たり、国、都道府県、市区町村等それぞれの単位での関係部局との連携した施策・取組の推進が求められる。

医療法・医師法改正案が可決、成立/18日の衆議院本会議で

医師の地域偏在の解消を目的とする医療法・医師法改正案が18日、衆議院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。

改正法では、新たに「医師偏在指標」を導入し、これに基づき各都道府県に「医師確保計画」の策定を義務付けることなどが柱となっている。施行は、一部を除き来年4月となっている。

医師確保計画には、確保すべき医師数の目標、達成に向けた諸施策を明記することになっている。また、各都道府県は医師偏在指標に基づき①医師少数区域、②医師多数区域―を指定することができ、医師少数区域の医師確保に向け重点対策を進めることとなる。さらに、医師少数区域などで一定期間勤務した医師を厚生労働省が認定し、地域医療支援病院の病院長などとなるための要件の1つとすることも盛り込まれている。

なお、同法案は、参議院先議扱いとなっており、すでに参議院でも可決している。

自民党が来年夏の参議院選挙の第1次公認者を公表

7月20日で国会は閉会したが、来年夏の参議院議員選挙に向けて対応策を検討していた自民党は18日、塩谷立選挙対策委員会委員長(元文部科学大臣)から、第1次公認者(比例・選挙区=内定含む)として57名が発表された。

歯科医療界との関連で俯瞰すると、現職の比例代表の石井みどり参院議員と神奈川県選挙区の島村大参院議員(参議院厚生労働委員長)が活動しているが、石井議員は見送り、島村議員は公認された。また、香川県歯科医師連盟から推薦されていた木村義雄参院議員(元厚生労働副大臣)は比例代表選出候補予定者として公認された。

自民党の内規による参院定年制に抵触される石井・木村両議員でも、見送り・公認という違いが出たが、自民党の参院定年制とは、「任期満了日に原則として70歳未満」というもの。そのため、以前から定年制の対象者に当たる9名の対応が注目されていたが、7月18日に前出の塩谷選挙対策委員会委員長から、「特別扱い」として山東昭子(元副議長/76歳)、柘植芳文(全国郵便局長会/72歳)、山田俊男(全国農政連/71歳)、衛藤晟一(首席補佐官/70歳)、木村義雄(元厚労副大臣/70歳)、佐藤信秋(全国建設業界/70歳)、羽生田敏(日本医師連盟/70)、の7氏が1次公認者として事前にマスコミ発表された。

しかし、同じく定年制に抵触している石井みどり議員(日本歯科医師連盟/69歳)と丸山和也議員(弁護士/72歳)の2氏は見送りとなり、今後の情勢により2次公認者以降の公認対象となった形だ。

歯科技工士養成施設の現状を協議・検討/第2回歯科技工士の養成・確保に関する検討会が開催

厚生労働省は7月5日、同省至近の航空会館内会議室で第2回「歯科技工士の養成・確保に関する検討会」(座長:赤川安正/昭和大学客員教授)を開催した。

席上、検討会メンバーのの尾﨑順男氏(全国歯科技工士教育協議会会長)、から歯科技工士養成施設の現状関連が報告されたほか、歯科技工士養成施設3校から、歯科技工学校の取り組みの現状や課題、今後の展望などの説明があり、それらを受けて協議・検討が行われた。

その中では、歯科技工士国家試験の合格者が2016年度から1000名を切ってしまっていること、生徒募集数は2000年が72校だったのが来年2019年には47校にまで減少することが指摘されるなど、依然として厳しい状況が報告された。

「医療従事者の需給に関する検討会」を開催/2022年度以降は入学定員減員へ

厚生労働省は5月28日、「医療従事者の需給に関する検討会」を開催し、「第3次中間とりまとめ」を大筋で了承。2020年度と2021年度の医学部入学定員は「暫定措置」として現状を「概ね維持」するが、2022年度以降については「医師の働き方改革」や「医師偏在対策」の結果などを踏まえ、「減員」に向けて定期的に検討していく方針が明記された。

◆2033年以降は医師供給が過剰との推計も

中間まとめでは、①高齢化の進展による医療ニーズの増加、②人口減少に伴う医療ニーズの減少、③医療提供体制の再構築(地域医療構想の実現)、④医師の高齢化、⑤医師の働き方改革等による業務の効率化、⑥ICT、AI等の活用による医師の業務効率化、⑦性・年齢に基づく「医師の仕事量」―などの要因に配慮し、将来的な医師需給について厚労省が行った推計を明示している。具体的には、以下の3ケースを提起している。

(1)ケース1:医師の需要がもっとも大きくなる(医師にも、一般労働者と同じ時間外労働規制(月60時間まで)を行い、AI等の活用で2040年には業務が7%削減される、などと仮定)

↓

・2033年頃に医師の需給が約36万人で均衡。以降、医師供給数が過剰となり、2040年には2万5000人程度の医師過剰となる

(2)ケース2:医師の需要が中程度となる(医師の時間外労働規制を、過労死ガイドライン水準(月80時間まで)とし、AI等活用で2040年には業務が10%削減される、などと仮定)。

↓

・2028年頃に医師の需給が約35万人で均衡し、以降、医師供給数が過剰となり、2040年には3万5000人程度の医師過剰となる

(3)ケース3:医師の需要がもっとも少なくなる(医師の時間外労働規制を、米国の研修医並み(週80時間まで)とし、AI等活用で2040年には業務が20%削減される、などと仮定)

↓

・2018年頃に医師の需給が約32万人で均衡し、以降、医師供給数が過剰となり、2040年には5万2000人程度の医師過剰となる

ただし、「医師の働き方改革」については、関連検討機関の「医師の働き方改革に関する検討会」の報告書がまとまっていないことや、ICTなどは今後も進歩し続けることは考慮している。

「医療従事者の需給に関する検討会」第3次中間まとめの全文ダウンロードはここをクリック

歯科技工士の養成・確保検討会が初会合を開催

厚生労働省は5月15日、「歯科技工士の養成・確保に関する検討会」を設置し、その初会合を同省内会議室で開催した。座長には、昭和大学客員教授の赤川安正氏が互選された。

会合では、事務局の同省医政局歯科保健課が歯科技工士を取り巻く環境を説明した資料をもとに報告を行った。その中で、歯科医療関係者が注目している歯科技工士養成施設数と入学者数の推移について触れ、2001年は72校で3155名だったのが、2017年には52校で927名となっており、養成施設は20施設減(減少率は27.8%減)、入学者数は2228人減(同70.6%減)という厳しい状況が示された。

また、就業歯科技工士を年齢階層別で見ると、50歳以上では増加傾向にあり、2016年で47.9%を占めている。また、男女別の状況を見ると、女性歯科技工士数が微増しており、2016年には18.7%を占める状況にある。

そのほか、歯科技工士関連の厚生労働科学研究として、①歯科技工業の多様な業務モデルに関する研究:研究者代表/赤川安正・昭和大学客員教授、研究期間/平成29年~30年、②歯科衛生士及び歯科技工士の免許取得者の就業状況等に関する研究:研究者代表/須田英明・東医歯大名誉教授、研究期間/平成29年~30年)―の2件が資料紹介されている。

◆「歯科技工士の養成・確保に関する検討会」構成員(敬称略)

・座長:赤川安正(昭和大学客員教授)

・構成員(五十音順):秋野憲一(歯科医師、札幌市保健福祉局保健所母子保健・歯科保健担当部長)、尾﨑順男(全国歯科技工士教育協議会会長)、小畑真(歯科医師、弁護士法人小幡法律事務所代表弁護士)、陸誠(株式会社コアデンタルラボ横浜代表取締役)、桑名良尚(桑名歯科医院院長)、杉岡範明(公益社団法人日本歯科技工士会会長)、高橋勝美(株式会社オムニコ代表取締役、傅寳弥里(アルモニア代表、横浜市歯科技工士会会長)、三井博晶(公益法人日本歯科医師会常務理事)

・オブザーバー:福島哉史(文部科学省高等教育局医学教育課薬学教育専門官)

歯科医療機関も十分な注意が必要/厚生労働省が「医療広告ガイドライン」示す

厚生労働省は5月8日、医療機関の広告規制に関する「医療広告ガイドライン」を各都道府県に通知した。施行は本年6月1日。同日付で改正厚労省令と告示も公布している。

歯科に関しては、「インプラント症例数日本一」や「審美歯科評価業界でNO1」のほか、ホームページなどに患者治療体験に関する「○○歯科医院は、他の別格で素晴らしい。直ぐに治った」、「あの有名タレントから紹介。独自の治療方法に満足」などは規制対象となる。

ガイドラインでは、規制対象となる「広告」として、①患者の受診等を誘惑する意図がある、②医業・歯科医業を提供する者の氏名・名称、または病院・診療所の名称が特定可能―のいずれも満たすものと規定。病院などが自院のウェブサイト、つまりホームページなどに掲載する治療等の内容や効果に関する体験談は、広告に該当する。

広告として禁止される内容は、①広告が可能とされていない事項の広告、②内容が虚偽にわたる広告、③比較優良広告、④誇大広告、⑤患者その他の者の主観または伝聞に基づく、治療等の内容または効果に関する体験談の広告、⑥治療等の内容または効果について、患者等を誤認させる恐れがある治療等の前または後の写真等の広告(いわゆるビフォー・アフター写真など)―などとなっている。

また、通知の中で都道府県に対し、①不適切な医療広告の実施者に対し、その是正に向け必要な行政指導等を実施、②医療広告に関する苦情は、当該地域を所管する消費生活センター等の消費生活相談窓口に寄せられる場合があるため、定期的に情報交換する―などの注意を喚起し、消費者行政担当部門との連携強化の必要性を訴えている。

歯科訪問診療の重要性を提起/第4回全国在宅医療会議で歯科医療界から発言

2018年診療報酬改定では、厚生労働省が進めようとしている地域包括ケアシステムの中核をなす在宅医療が重視され、医科・歯科ともに改定内容に大きく盛り込まれた。協会でも昨日4月26日に在宅歯科医療に限定した内容で第4回新点数説明会を開催したのは既報の通りだ。

そのような機運の中、4月25日、厚労省は第4回全国在宅医療会議(座長:大島伸一/国立長寿医療研究センター名誉理事長)を全国都市会館で開催した。歯科からは、日本歯科医師医会副会長の佐藤保氏、全国在宅療養支援歯科診療所連絡会会長の原龍馬氏(この日は原氏が欠席となったため理事長代理として三木次郎氏が出席)の2氏が、歯科医療界からのメンバーとなっている。

この日の会合では、「全国在宅医療会議ワーキンググループからの報告及び今後の会議の進め方」を議題にしてメンバーから意見が提起された。資料として示された重点分野の課題と7つの柱が示されたが、その内容は①地域の病院と在宅医療との協働体制の構築、②行政と関係団体との連携、③関係団体同士の連携、④ICT等最新技術の活用、⑤国民への在宅医療に関する普及・啓発、⑥在宅医療に関わる関係者への普及・啓発、⑦在宅医療の実践に関する研究及び教育―となっている。これをもとに、各メンバーから意見が提起された。

歯科のメンバーからは、今次改定では医科歯科連携の必要性・重要性と、歯科訪問診療の推進が重要であることが示されたことなどが挙げられた。

疑義解釈その3が発出されました。

社会保障審議会医療保険部会が開催

厚生労働省は4月19日、TKP市ヶ谷カンファレンスセンターで社会保障審議会医療保健部会(部会長:遠藤久夫国立社会保障・人口問題研究所所長)を開催した。部会では、「医療保険制度をめぐる課題」を中心に審議・検討を進めた。事務局は①医療保険制度改革と一体改革の展望、②2040年を見据えた社会保障改革、③医療制度に関する主な論点―などの資料を提示し、地域医療介護確保基金や国保への財政支部の充実,高額療養費の見直しなどを巡り議論が行われた。

歯学部・歯学科の留年と休学者割合を公表

文部科学省はこのほど、2015~2017年度における「歯学部(歯学科)における留年・休学者の割合」を取りまとめた。

それによると、直近の29年度の場合でみると、国立大学の休学・留年率は14.7%、公立大学は9.4%、私立大学21.9%となっており、これら合計では19.8%となっていることが分かった。休学、留年別の数値は公表していない。また、卒業できなかった学生数、卒業はしたものの結果的に歯科医師国家試験に合格できないものの数値は不明だ。

主な数値は、以下の通り。

表 2015~17年度 歯学部(歯学科)における留年・休学者の割合

|

年 度 |

国立大学合計 |

公立大学合計 |

私立大学合計 |

国公私立大学合計 |

|

2015 |

14.7% |

11.2% |

23.4% |

21.0% |

|

2016 |

14.0% |

9.2% |

23.5% |

20.9% |

|

2017 |

14.7% |

9.4% |

21.9% |

19.8% |

歯科衛生士・歯科技工士国家試験の合格者を発表

厚生労働省は3月28日、第27回歯科衛生士国家試験の合格発表を行った。試験そのものは3月4日に実施されている。それによると、受験者数(新卒・既卒)7374名、合格者数7087人となり、合格率は96.1% となっている。

また、同日行われた歯科技工士国家試験については、受験者数952名、合格者数902名 、合格率は94.7% となっている。

第111回歯科医師国家試験合格者は2039名/合格率は全体で64.5%、新卒は77.9%に

厚生労働省は本日3月19日、第111回歯科医師国家試験の合格者を発表した。試験そのものは本年2月3~4日の2日間にわたり実施されている。

今回の歯科医師国試は全体では出願者数3721名(うち、新卒者は2469名)、受験者数3159名(同1932名)、合格者数2039名(同1505名)となっており、合格率は64.5%で、新卒のみで見ると77.9%となっている。

◆合格者数は3年ぶりに2000名を上回る

合格者数は3年ぶりに2000名を上回ったが、合格率は前回を0.5ポイント下回る結果となっている。

また、大学別の合格率をみると、出願者数と実際の受験者数の違いがあるものの24.3%から95.0%までと、かなりのばらつきを見せている。国公立大学で最も合格率が高かったのは東京医科歯科大学歯学部の92.7%で、私立大学では東京歯科大学の95.0%となっている。

合格状況を設立主体別にみると、国公立大学12校は出願者数823名、受験者数811名、合格率は78.3%となっている。同様に私立大学をみると、2884名、2335名、1400名、60.0%というい状況だ。

◆女性の合格者数は877名で全合格者の43%占める

一方、男女別の合格状況をみると、男性は受験者数1924名、合格者数1162名、合格率60.4%となっている。同様に女性は、1235名、877名、71.0%となっている。女性の合格者は全合格者数の43.0%を占めている。

3月5日に厚労省は2018年度診療報酬改定に関する通知などを発出した。

院内感染防止対策の施設基準の新設や外来環・か強診・歯援診の施設基準

の見直しが行われる。また、管理料の加算として小児や高齢の患者に対する

口腔機能管理の点数が新設された。

また、訪問診療では、歯科訪問診療料の急性対応加算を廃止し、

切削器具の携行を算定要件化。さらに、訪衛指は1対1で20分以上の要件を課し、

新たに単一診療患者の人数により3つに区分する。

協会では、3月27日と29日に新点数説明会を開催する。会員におかれては

ぜひご参加を頂きたい。

日本歯科大学新潟生命歯学部が歯科訪問診療専門の「日本歯科大学在宅ケア新潟クリニック」を開設へ/オープンは4月の予定

日本歯科大学新潟生命歯学部は、新たに歯科訪問診療を専門に行う「日本歯科大学在宅ケア新潟クリニック」を三条市須頃に開院する。開院は本年4月の予定だ。すでに地元新潟県内の新聞やテレビなどでは紹介されており、注目されている。

医療法の規定に基づき、同診療所から半径16キロ以内の三条市、燕市、加茂市、見附市、長岡市、新潟市西蒲区がその範囲に入る。同市内で通院が困難な高齢者や障がい者がを対象になる。診療の現場には、歯科医や歯科衛生士のほか、学生も同行して教育の場としても活用する方針という。診療は平日の午前10時~午後4時になる予定。

同大は、すでに東京都花小金井市内に、摂食不良や嚥下問題、会話機能などにも対応する「口腔リハビリテーション多摩クリニック」(菊谷武診療所長)をスタートさせ、歯科医療界の注目を集めている。

第111回歯科医師国家試験が3日から2日間実施

2月3日と4日の2日間、第111回歯科医師国家試験が実施される。合格発表は3月19日となっている。東京は、昨晩から降雪があったものの、きょう2日の正午頃にはほぼやみ、夕方5時過ぎには雪も雨も止み、電車もほぼ順調に動いている。

昨年12月1日に厚生労働省が公表した試験会場は以下の3カ所。前年までは1カ所であったが、今回は3カ所に分散されている。

【第111回歯科医師国家試験東京会場3カ所】

◆CIVI研修センター秋葉原:千代田区神田須田町1-5-10 相鉄万世橋ビル

◆TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター:中央区八重洲1-2-16 TGビル別館

◆TOC有明:江東区有明3-5-7

歯科医療拡充に向けさらなる歯科診療報酬の充実を要請/国会議員への要請行動を実施/本日25日の午前中に与野党3議員と直接懇談実現

協会は本日1月25日、国会議員に対して2018年度歯科診療報酬改定に関する要請行動を行った。橋本健一理事と中川勝洋理事が参加した。

次期診療報酬改定については、麻生太郎財務大臣と加藤勝信厚生労働大臣が昨年12月に改定率を本体でプラス0.55%(歯科はプラス0.69%)に決定している。しかし、この改定率では、そのすべてを再診料に充当させたとしても、再診料を約6点引き上げた額に当たるだけで、今後の必要な歯科医療を提供するには充分とはいえない。そこで、今後も引き続き、地域包括ケアシステムのスムーズな施行、国民から期待される歯科医療の実現に向け、歯科診療報酬の拡充を求めるため、関係議員への要請を行ったもの。

午前中は、国会議員会館において与野党あわせて26名の衆議院議員を訪問し、国会会期中のさなかにもかかわらず、3議員と直接懇談が実現し、他の議員各氏については秘書各氏に要請文を託した。

26議員の内訳は以下の通り(敬称略、訪問順)。

【懇談のできた議員:3氏】

山花郁夫(立憲・東京)、初鹿明博(立憲・東京)、木原誠二(自民・東京)

【秘書対応:23氏】

三ツ林ひろみ(自民・埼玉)、尾辻かな子(立憲・大阪)、末松義規(立憲・東京)、柿沢未途(希望・東京)、長谷川嘉一(立憲・群馬)、若宮けんじ(自民・東京)、西村ちなみ(立憲・新潟)、橋本岳(自民・岡山)、高木みちよ(自民・東京)、越智隆雄(自民・東京)、牧原秀樹(自民・東京)、塩崎恭久(自民・愛媛)、高鳥修一(自民・新潟)、平将明(自民・東京)、太田昭宏(公明・東京)、長島昭久(希望・東京)、菅直人(立憲・東京)、渡辺孝一(自民・東京)、辻清人(自民・東京)、海江田万里(立憲・東京)、大島敦(希望・東京)、松本文明(自民・東京)、井上信治(自民・東京)

山花郁夫議員

初鹿明博議員

木原誠二議員

本日の中央社会保険医療協議会(中医協)に、次期改定に関する個別改定項目(その1)が提示された。

歯科に関しては、かかりつけ歯科医機能強化型診療所(か強診)の施設基準の見直し、院内感染防止対策として初診料・再診料への施設基準の導入、歯科外来診療環境体制加算(外来環)の施設基準の見直しや診療情報の共有に対する評価の新設など、広範囲に改定が行われる。

口腔機能管理の評価では、歯科疾患管理料の加算点数として、小児口腔機能管理加算と高齢者を対象とした口腔機能管理加算が新設された。全身的な疾患を有する患者に対する評価では、歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)が廃止され、歯科疾患管理料の加算点数として総合医療管理加算が新設された。また、咀嚼能力検査、咬合圧検査、精密触覚機能検査、高強度硬質レジンブリッジなど新しい検査、技術項目も示された。

在宅医療に関しては、急性対応加算が廃止されて、歯科訪問診療料に包括されるほか、外来で受診していた患者が通院困難となり歯科訪問診療に移行した場合に算定する歯科訪問診療移行加算(新設)などが評価された。訪問歯科衛生指導料については、複雑なもの、簡単なものによる区分が廃止され、新たに「単一建物診療患者」という考え方が導入された。

なお、2月7日には答申がされる予定である。

協会では3月末に会員を対象にした新点数説明会を開催する。ぜひ、スタッフの皆さんと一緒にご参加頂きたい。

ご案内は協会の機関紙またはホームページ(/wp/event/12037/)でお知らせしている。

※参考 中医協(2018年1月24日)http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000191961.html

○個別改定項目(その1)について 総-1(PDF:1,709KB)

歯科医師からか強診の改善私案含め意見陳述/中医協が地方公聴会を開催

中医協(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)の地方公聴会が1月19日、東京ベイ幕張ホールで開催された。中医協の仕組みの上では総会となっているこの公聴会では、千葉県内の医療提供者他合計10名が意見陳述した。10人の内訳は医療提供者5人(医師2人、歯科医師1人、薬剤師1人、看護師1人)、保険者、地方自治体、企業経営者、患者、連合が各1名となっている。

歯科医師からの意見発表は、千葉県長生郡長南町の毛取健至氏が行った。毛取氏は、歯科の地域完結型医療への参加促進の必要性を指摘した上で、か強診について歯科検診や学校検診への参加することを求めた。また、歯科衛生士問題にも言及し、歯科衛生士を雇用できない実情を考慮して、か強診や医管の施設基準のあり方の見直しを求め、その改善に向けた一案として、「例えば、か強診なら、地域の保健所の歯科衛生士との連携でも可」とする考えなどを説明した。そのほか、次期改定との関連では、①歯科金属の価格変動が激しいため、メタルフリーを推進してほしい、②継続管理をすると、1初診1回の点数が算定できない問題の解決を、などを挙げた。

なお、今回の公聴会での意見も考慮し、中医協は来る2月7日に加藤勝信厚生労働大臣に次期診療報酬改定についての「答申」を行う予定だ。

2018年度診療報酬改定を中医協に諮問/加藤厚労大臣が本日12日に中医協総会で

厚生労働省の加藤勝信大臣は1月12日、同省2階講堂で開催された中医協総会で、懸案となっていた2018年度診療報酬改定を諮問した。総会では、10日に提示された「平成30年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)」について検討を加え、おおむね了承した。同省では、この整理(案)に関するパブリックコメントを募る準備に入ったほか、今月19日に開催する中医協公聴会を迎える予定だ。

なお、中医協から加藤厚労大臣への答申は、2月中旬の見込みだ。

加藤厚労大臣から中医協への諮問書PDFダウンロードはここをクリック

加藤厚生労働大臣からの諮問書

◆改定骨子の整理案における歯科に関する主な内容

この改定骨子の整理案の中で、特に歯科医療関連内容をみると、院内感染防止対策に伴う初・再診料の引き上げ、口腔機能低下に対する加算の新設、訪問歯科衛生指導料の見直しなどを打ち出している。

注目されていた初診料と再診料のあり方をめぐっては、引き上げ方針を示すとともに、院内感染防止対策についての新たな施設基準を設け、その診施設基準の届出を行わない場合には、初・再診料を減算するとしている。

口腔機能低下への対応では、機能不全著しく継続的管理が必要な患者に対する評価加算を新設する考え方が明記された。

一方、医科歯科連携推進の観点からは、歯科診療を行う上で必要な診療情報や処方内容等の診療情報を「かかりつけ歯科医とかかりつけ医との間で共有した場合の評価をそれぞれ新設する」方針を打ち出している。また、診療情報提供料(Ⅰ)のシカイリョ右記間連携加算を算定できる歯科医療機関に歯科訪問診療を実施する歯科医療機関を追加することとし、対象患者に摂食機能障害を追加する考え方を打ち出している。

そのほか、「か強診」の施設基準が見直されるほか、歯科訪問診療料、在宅患者等急性歯科疾患対応加算などの加算の見直しなども打ち出されている。

歯科医療分野からの発言や指摘なし/人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り方に関する検討会

厚生労働省は12月22日、東京・港区内の会議場で「人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り方に関する検討会」(座長/樋口範雄武蔵野大学法学部教授)の第3回会合を開催した。12月13日に開催されている同じく同省の「歯科医師資質向上等の検討会」では、緩和ケアの分野で歯科的対応を提供することが可能ではないのか、との発言も出ていたが、この人生最終段階検討会には、歯科医療界からのメンバーが加わっておらず、メンバーの中から歯科医療分野に関する発言はなく、また資料においても歯科医療分野の表記は十分とはいえない状況だ。

なお、同省がアンケート調査として2012年度に行った「人生の最終段階における医療に関する意識調査結果」によると、「最後を迎えたい場所」は、自宅54.6%、病院27.7%となっている。

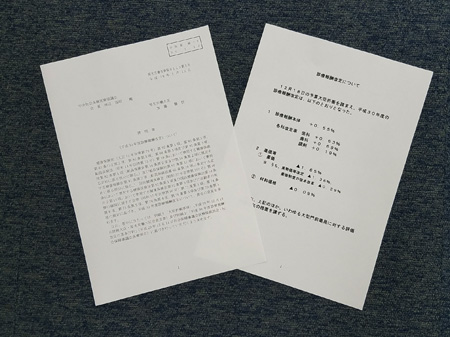

2018年度診療報酬改定率が決定/歯科は+0.69%に

昨日12月18日、来年度の政府の各省庁の2018年度予算案に関する大臣折衝が実施された。その中で、加藤勝信厚生労働大臣と麻生太郎財務相との折衝により、2018年度診療報酬改定は、診療報酬本体は0.55%の引き上げが決まった。ただし、薬価は1.65%引き下げ、材料価格は0.09%引き下げとなり、合わせて1.74%の引き下げとなった。これにより、ネットで(全体で)は、マイナス1.19%となった。

各科の改定率をみると、医科+0.63%、+歯科0.69%、+調剤0.19%となっている。次期改定は、診療報酬本体は6回連続プラス改定で、前回改定よりも0.06ポイント上回ったものの、ネットの改定率のマイナス幅は0.16ポイント(2016年度はマイナス1.03%→2018年度マイナス1.19%)拡大した。

なお、介護報酬は+0.54%(前回2015年度改定では―2.27%)、障害福祉等サービス報酬は+0.47%(0%)となっている。

本年8月時点における2018年度の社会保障費自然増は約6300億円増と試算されていた。しかし政府は、これを約5000億円に抑制する方針を決めており、通常の薬価改定のほかに、新薬創出・適応外薬解消等促進加算の見直しのほか、大型門前薬局の調剤報酬適正化を実施することになっており、マスコミ報道では、これにより国費ベースで60億円の引き下げにつながるという。

【2018年度診療報酬改定率】

1.診療報酬改定 +0.55%

各科改定率 医科 +0.63%

歯科 +0.69%

調剤 +0.19%

2.薬価等

(1) 薬価 ▲1.65%

(うち、実勢価等改定 ▲1.36%、薬価制度の抜本改革 ▲0.29%)

(2) 材料価格 ▲0.09%

医師需給問題めぐり第2次中間まとめ

医師偏在の問題を議論している厚生労働省の「医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会」(分科会長/片峰茂長崎大学前学長)が12月18日、同省内会議室で開催された。この席で、懸案となっていた第2次中間取りまとめが決定された。

今回のまとめは、①はじめに、②医師偏在対策が求められる背景、③今回講ずべき医師偏在対策の基本的な考え方、④具体的な医師偏在対策、⑤将来に向けた課題―などで構成されている。

◆都道府県権限の強化やインセンティブの付与を明記

これら項目のうち、同検討会での議論や関係者の間で、これまでも最も注目されていたのは④と⑤であったが、医師偏在対策については、「都道府県における医師確保」対策として、医師確保計画の策定、地域医療対策協議会の実効性の確保、効果的な医師派遣等の実施に向けた見直しなどを提示。次に、「医師養成過程を通じた地域における医師確保」対策としては、医学部、臨床研修、専門研修をあげている。さらに、「地域における外来医療機能の不足・偏在等への対応」としては、医師の少ない地域での勤務を促す環境整備の推進に向けて、①医師個人への環境整備やインセンティブ、②医師派遣を支える医療機関等へのインセンティブ、③認定医に対する一定の医療機関の管理者としての評価、などが提起されている。

他方、「将来に向けた課題」としては、今回の医師偏在対策効果の検証を踏まえた継続的議論が必要であるとの観点から、①専門研修における診療科ごとの都道府県別定員策定、②認定医への一定の医療機関の管理者としての評価、③無床診療所開設への新たな制度上の枠組み導入などが明示されている。

与党税制改正大綱が決定/検討事項の中で医療機関と消費税・診療報酬について言及

自民党と公明党の与党による2018年度「税制改正大綱」が、12月14日に決定されたが、その中で、医療機関の経営に密接に関係する内容として、「検討事項」の中に消費税と事業税が取り上げられている。消費税については、2019年10月に、現行の8%から10%へ引き上げることになっており、大綱でも「平成31年度税制改正に際し…(中略)…結論を得る」としている。

なお、消費税、事業税関係の記述は以下のようになっている。

◆消費税との関連事項

医療にかかる消費税のあり方については、医療保険制度における手当のあり方の検討等とあわせて、医療関係者、保険者等の意見、特に高額な設備投資にかかる負担が大きいとの指摘等も踏まえ、医療機関の仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分配慮し、関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ、平成31年度税制改正に際し、税制上の抜本的な解決に向けて総合的に検討し、結論を得る。

◆事業税と診療報酬の関連事項

事業税における社会保険診療報酬にかかる実質的非課税措置及び医療法人に対する軽減税率については、税負担の公平性を図る観点や、地域医療の確保を図る観点から、そのあり方について検討する。

地域医療構想WGを開催

「歯科医師の資質向上に関する検討会」が開催された同日の12月13日、厚生労働省は「第10回地域医療構想に関するワーキンググループ」(座長:尾形裕也/九大名誉教授)を同省内会議室で開催した。

今回の課題は、①都市部の地域医療構想調整会議における議論の進捗状況、②地域医療構想の進め方に関する議論の整理―の2本。実際の議論では、①との関連で「公的病院・公的医療機関等2025プラン対象医療機関」に関心が集まった。

前回会合では、その対象医療機関として10設立・運営母体の現況(平成29年10月末時点)が報告されたが、それらの各法人は、設立理念が異なるため病院の運営方針のほか、公的補助の法人へのあり方などが問題点として示唆され、今回もそれに続く議論が行われ、それらを協議・検討し、今後の方向を定めるためにも、地域医療構想調整会議の役割が重要だることが説明、確認された。

なお、今後の課題としては、①2025プラン対象医療機関等の策定状況、②医療機関における5疾病5事業、在宅医療等の医療機能の明確化の状況、③都道府県にける医師派遣・医師確保の方針との関係―などが挙がっている。

なお、このWGには、歯科医療界関係者がメンバーになっておらず、歯科からの意見、医師が十分に通じていないことが指摘されている。

歯科保健医療ビジョンで医政局としての「かかりつけ歯科医の機能」の具体的内容提示/歯科大入学定員削減などにも言及か

厚生労働省は本日12月13日、同省内会議室で 第9回「歯科医師資質向上等に関する検討会」(座長:江藤一洋/医療系大学共用試験実施機構副理事長)を開催した。

今回も前回会議時と同様に「歯科保健医療ビジョン(素案)」について審議・検討を加えたが、内容や表記について疑問点を指摘する意見が続き、正式なビジョン決定には至らなかった。

その中では、次期診療報酬改定や地域包括ケアシステムとの関連で注目が集まっている「かかりつけ歯科医の機能・役割」については、「多少の制約があっても、かかりつけ歯科医は地域で指定してもいいのではない」、「患者のフリーアクセスは確保しておくべき」。「かかりつけ歯科医の基本には信頼があり、それに期待したいのでフリーアクセス制約には抵抗感がある」などの意見が出された。

なお、「かかりつけ歯科医の機能・役割」に関してビジョン案では、①地域包括ケアシステムの一翼を担い、地域保健活動や外来受診患者の口腔疾患の重症化予防のための継続的な管理、②連携し切れ目なくサービスを提供、③具体的には、住民・患者ニーズへのきめ細やかな対応、切れ目ない提供体制の確保、他職種との連携―などを掲げており、歯科医師法や医療法を司る厚労省の医政局として、初めて「かかりつけ歯科医の機能」について踏み込んだ内容を提起している。

一方、歯科大学の入学定員削減や選抜基準などについても関心が集まり、「資質・能力を確保するために、歯科大学は、入学定員の削減や厳正な入学者の選抜基準を運用するとともに、きめ細やかな教育を行うことで…(中略)…医育機関の質が高まる」との表記に対し、このビジョンに加えるべき内容なのか、疑問符を投げかける意見が提起された。

なお、このビジョン案の内容取りまとめに関しては、この日の議論、意見を参考に座長と事務局に一任して年内に取りまとめることとなった。

「歯科医療:その2」を審議・検討/中医協で次期改定に向け議論煮詰める

厚生労働省は本日6日、中医協総会を開催し、2018年度診療報酬改定に向け審議・検討を加えたが、その中で懸案となっていた薬価調査や入院医療とともに「歯科医療(その2)」を取り上げ、事務局が提示した資料に基づき各委員から意見が出された。事務局が示した資料の柱は、以下の3本で、それぞれに小項目が付されている。

1.地域包括ケアシステムの構築の推進

(1)医科歯科連携

(2)病院併設歯科の評価

(3)かかりつけ歯科医機能の評価

2.歯科外来診療における院内感染対策

3.口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応等

また、今回は特に歯科医療についての事実上、締めくくりの議論となることから、委員の遠藤秀樹氏(日本歯科医師会常務理事)が資料を提供した。この資料の柱は以下の4本となっている。

1.かりつけ歯科医

2.地域の中の歯科医療

3.地域医療連携に係るアンケート調査

4.歯科医療行為のタイムスタディー調査