国は、医療機関に対して給付金を支給します。実施主体である都が案内を公表しましたのでお知らせいたします。

東京都よりQ&Aが発表されましたのでご案内いたします。

Q&Aにジャンプ

【事業名】

生産性向上・職場環境整備等支援事業

【概要】

1)業務の生産性向上または職員の処遇改善等を目的に、1歯科医療機関ごとに、18万円の給付金を支給。

2)ベースアップ評価料の施設基準を、2025年3月31日までに届け出ている医療機関が対象。

ベースアップ評価料の詳細は下記URLを参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html (厚労省ホームページ)

3)申請開始時期は2025年7月下旬から8月上旬予定。(6月13日付情報)

4)給付には原則jグランツを使用。

5)その他詳細は分かり次第東京都のホームページで公表される。

東京都ホームページ「生産性向上・職場環境整備等支援事業」

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/productivity

【事業目的】

人材確保が喫緊の課題となっている中で、限られた人員でより効率的に業務を行う環境の整備費用に相当する金額を、給付金として支給することにより、業務の生産性を向上させ、職員の処遇改善につなげることを目的とする。

【事業実施】

2024年度厚生労働省補正予算における、医療施設等経営強化緊急支援事業「生産性向上・職場環境整備等支援事業」について、東京都では2025年度予算に繰り 越した上で実施される。

参考:厚生労働省ホームページ「医療施設等経営強化緊急支援事業について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html

東京都ホームページ「生産性向上・職場環境整備等支援事業」

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/productivity

東京都では、厚生労働省より当該事業の交付要綱等が示されたら、2025年度実施要綱を策定し、実施することとしている。

(2025年度予算に繰越を行うことにより事業の終期を2026年3月31日まで延長予定となります。)

【支給対象医療機関】

2025年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている歯科医療機関

※本事業における、ベースアップ評価料の「届出」とは厚生局に書類が到達した日を指し、2025年3月31日までに届出を行い、2025年4月1日以降、書類の不備があ って返戻された場合や、審査支払機関から返戻された場合でも、最終的に受理されれば届出日に届け出たものと見なされる。

【支給要件】

2024年4月1日から2026年3月31日までの間に、以下の業務効率化や職員の処遇改善を図る場合(いずれか(複数可))に所要の経費に相当する給付金を支給。

(1)ICT機器等の導入による業務効率化

タブレット端末、インカム、WEB会議設備、床ふきロボット、監視カメラ等の業務効率化に資する設備の導入

(2)タスクシフト/シェアによる業務効率化

歯科医師事務作業補助者、歯科衛生士、助手、受付業務者などの職員の新たな配置によるタスクシフト/シェア

(3)給付金を活用した更なる賃上げ

処遇改善を目的とした、既に雇用している職員の賃金改善

【支給額】

金額 1歯科医療機関あたり18万円

補助率 10分の10

【その他】

(1)厚生労働省から交付要綱やQ&Aが示され次第、東京都では随時情報提供の予定。

(2)対象医療機関数が多いため、質問は所定の「お問い合わせフォーム」に入力する。内容確認のため、返事には時間がかかる場合がある。

(「お問い合わせフォーム」は下記ページにあります。)

東京都ホームページ「生産性向上・職場環境整備等支援事業」

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/productivity

*-*-*-*-*-*-*-*

東京都から示されたQ&Aの内容等整理しました。

元のQ&Aはこちら(

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/2025-06-11-095928-316)からご覧ください。

Q&Aの番号は協会で改めて附番したものです。

<全体>

Q1 交付手続きの流れはどのようになりますか。

Q2 対象施設が申請時等に提出する書類を教えてください。

Q3 いつからいつまでの経費が対象になるのでしょうか。

Q4 国の交付決定前に実施した取組であっても、給付対象になるのでしょうか。

Q5 この支援事業に上限または優先順位などはあるのでしょうか。早く申請した病院から認められるなどは無いでしょうか。

Q6 医療機関から都道府県に支給申請書兼口座振込依頼書を提出する際、法人から、当該法人が運営する複数の施設を取りまとめて申請することは可能でしょうか。

Q7 消費税の仕入控除税額の返還等の処理は必要でしょうか。

Q8 機器の購入や処遇改善を行ったことを証明する書類(領収書等)について、実績報告時に添付する必要はありますか。

Q9 活用意向調査はすでに周知されているのでしょうか。

<ICT機器等の導入による業務効率化関係>

Q10 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、タブレット端末、インカム、WEB会議設備等が例示されていますが、それらを利用するためのインフラ(Wi-Fiなど)の整備は対象でしょうか。

Q11 Q10に関連し、患者サービスの向上に資する事業(院内に患者向けWi-Fiを設置するなど)は対象となりますでしょうか。

Q12 Q10に関連し、AI問診等、アプリの導入は対象になりまか。

Q13 事業として実施したいことがあるが、購入する機材について東京都の審査があるという認識で良いか。それとも1床当たりの金額で趣旨に合うものを購入してよいのか。これまでは会議資料は紙を印刷し配布するアナログ方式だが、デジタル化してプレゼンテーション画面で実施したい希望を持っている。

Q14 支給対象となる取組のうち、「ICT機器導入」が支給額に満たない場合は、当該実績額までしか支給されないのでしょうか。

Q15 例えば、「ICT 機器等の導入による業務効率化」に使用することとして18万円を申請して概算で交付を受けた場合、実際には15万円を使用し、残額の3万円を「給付金を活用した更なる賃上げ」(例:一時金)に充てた場合は改めて申請する必要があるのでしょうか。それとも、実績報告時に「ICT機器等の導入による業務効率化」として15万円を使用したことと、「給付金を活用した更なる賃上げ」として3万円を使用したことをそれぞれ報告することで足りるでしょうか。

Q16 「ICT機器等の導入による業務効率化」の取組を検討していますが、機器の導入費用が支給額(基準額)に満たない場合は、どうすればいいでしょうか。

Q17 給付金を「ICT機器等の導入による業務効率化」や「給付金を活用した更なる賃上げ」に充てたことをどのように確認すればよいですか。

Q18 給付金の支給対象となる取組のうち、「ICT機器等の導入による業務効率化」について、具体的にどういった取組が給付対象となるのでしょうか。

Q19 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、ICT機器等をリース契約で導入する場合も対象になりますか。

Q20 ICT機器等の導入を行った場合、いつまでに支払・納品を行っている必要がありますか。

<タスクシフト/シェアによる業務効率化関係>

Q21 タスクシフト・シェアによる業務効率化だが、新たに配置したことをどのように厚労省に示すのか?(給与明細の提出とか?)

Q22 給付金の支給対象となる取組のうち、「医師事務作業補助者、看護補助者等の職員の新たな配置によるタスクシフト/シェアによる業務効率化」について、具体的にどういった取組が給付対象となるのでしょうか。

<給付金を活用したさらなる賃上げ関係>

Q23 給付金を活用したさらなる賃上げだが、こちらも実施したことをどのように厚労省に示すのか?

Q24 給付金を活用した更なる賃上げについて対象となる職種を教えてください。

Q25 「更なる賃上げ」の場合、職員に対する「一時給付金の支払い」も対象となるのでしょうか。

Q26 当院は2024年6月にベースアップ評価料を届出し、現在も継続して届出をしており、処遇改善として当院職員へ賃金改善を実施しております。支給要件3項目の何れかに該当すれば補助金該当となるのでしょうか。

Q27 ベースアップ評価料の届け出済みですが、支給要件で「2024年4月1日から2025年3月31日までの間に ~ 処遇改善を図る場合」とあり、年度内に処遇改善が完了していない場合は支給要件を満たさないことになりますか。

Q28 ベースアップ評価料については本事業終了時点においても算定を行っている必要はないでしょうか。

Q29 ベースアップ評価料が届け出られていることをどのように確認すればよいのでしょうか。

Q30 2023年度にすでに賃上げをし、そのまま維持している場合、2024年度も賃上げをしている、という判断をしてよいでしょうか。

Q31 法定福利費等の事業主負担の増加分は、「給付金を活用した更なる賃上げ」の対象となるのでしょうか。

Q32 ベースアップ評価料創設前の2024年4月にベースアップを実施している場合、2024年4月及び5月のベースアップ分(基本給等の増加分)およびベースアップに伴う法定福利費等の事業主負担の増加分は「給付金を活用した更なる賃上げ」の対象となるのでしょうか。

Q33 例えば、3月 31 日までにべースアップ評価料を届け出ている対象施設の開設者が個人でしたが4月1日以降に開設者が法人に変更となる場合等、3月 31 日までにベースアップ評価料を届け出ていた対象施設の開設者が4月1日以降に変更となった場合、支援の対象になるのでしょうか。

ページの先頭に戻る

<全体>

Q1 交付手続きの流れはどのようになりますか。

A1 東京都では、対象件数が多いため申請受付窓口及びコールセンターの開設を検討しています。詳細は2025年度に案内予定です。

目次に戻る

Q2 対象施設が申請時等に提出する書類を教えてください。

A2 東京都の交付申請においては、入力フォーム及び口座情報等を含めた指定様式(内容は同じ)を配布しますので、そちらをご活用ください。

目次に戻る

Q3 いつからいつまでの経費が対象になるのでしょうか。

A3 2024年度~2025年度の取組(2024.4.1~2026.3.31)を対象とする予定です。東京都では、2025年中に交付申請を受付、毎月概算払いすることを検討しています。なお、実績報告についても2025年度中に事務処理ができるよう検討しています。概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還します。

目次に戻る

Q4 国の交付決定前に実施した取組であっても、給付対象になるのでしょうか。

A4 実施要綱に基づいた事業であれば、2024年4月1日以降に実施した取組は補助対象として扱っていただき差し支えありません。

目次に戻る

Q5 この支援事業に上限または優先順位などはあるのでしょうか。早く申請した病院から認められるなどは無いでしょうか。

A5 対象医療機関等の区分ごとの給付の上限額は決まっています。優先順位や、申請した病院から認められるという仕組みではありません。(申請及び交付スケジュールについては検討中です。)なお、給付の対象となる機器・備品1台の購入価格に上限は定めてられていません。

目次に戻る

Q6 医療機関から都道府県に支給申請書兼口座振込依頼書を提出する際、法人から、当該法人が運営する複数の施設を取りまとめて申請することは可能でしょうか。

A6 東京都では、原則として施設毎の申請を想定しております。訪問看護ステーションについては、他の補助事業と同じように申請できるよう検討しております。

目次に戻る

Q7 消費税の仕入控除税額の返還等の処理は必要でしょうか。

A7 原則として2026年度に仕入控除税額についてのご報告を提出いただくことになります。なお、補助対象経費の全額が仕入控除税額の対象とならない給与や賞与等に当てられている場合は、0円となるものと考えています。

目次に戻る

Q8 機器の購入や処遇改善を行ったことを証明する書類(領収書等)について、実績報告時に添付する必要はありますか。

A8 東京都としては、国のスタンスを考慮し、原則として証拠書類の添付は求めませんが、申請内容の確認に際し、別途提出を求める場合がございますのでご承知おきください。

(国の考え方-執行事務の簡素化を図る観点から、国としては申請時や実績報告時の証拠書類の添付は不要と考えています。なお、領収書や賃金台帳等の帳簿等の証拠書類については、補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間は対象施設側で保管させるようにしてください。)

目次に戻る

Q9 活用意向調査はすでに周知されているのでしょうか。

A9 活用意向調査は現時点で実施しておらず、予定もありません。本事業の活用をご希望の場合には、2025年3月31日(月)までに、関東信越厚生局にベースアップ評価料を届け出ていただく必要があります。

目次に戻る

<ICT機器等の導入による業務効率化関係>

Q10 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、タブレット端末、インカム、WEB会議設備等が例示されていますが、それらを利用するためのインフラ(Wi-Fiなど)の整備は対象でしょうか。

A10 対象になります。利用料については対象期間分に按分するなど、申請金額の算出時はご留意ください。

目次に戻る

Q11 Q10に関連し、患者サービスの向上に資する事業(院内に患者向けWi-Fiを設置するなど)は対象となりますでしょうか。

A11 本事業は、人材確保が喫緊の課題となっている中で、限られた人員でより効率的に業務を行う環境の整備費用に相当する金額を、給付金として支給することにより、業務の生産性を向上させ、職員の処遇改善につなげることを目的としており、ご質問の場合は対象外と考えます。

目次に戻る

Q12 Q10に関連し、AI問診等、アプリの導入は対象になりまか。

A12 対象になります。

目次に戻る

Q13 事業として実施したいことがあるが、購入する機材について東京都の審査があるという認識で良いか。それとも1床当たりの金額で趣旨に合うものを購入してよいのか。これまでは会議資料は紙を印刷し配布するアナログ方式だが、デジタル化してプレゼンテーション画面で実施したい希望を持っている。

A13 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、導入により施設内の業務効率化に資するICT機器等が給付の対象となります。また、ICT機器以外の機器、あるいはソフトウェアなどについても、導入により施設内の業務効率化に資することが認められるものであれば給付の対象となり得ます。ご提出いただくのは、厚労省の定める別紙様式1及び2(生産性向上・職場環境整備等支援事業申請書・実績報告書)の内容となり、東京都の審査はこの事業の目的に合致する機器であるかを確認するものです。(様式の記入欄に導入目的も記載いただくとわかりやすいものと考えます。)

目次に戻る

Q14 支給対象となる取組のうち、「ICT機器導入」が支給額に満たない場合は、当該実績額までしか支給されないのでしょうか。

A14 「ICT機器導入」のみで基準額を満たす必要はなく、複数区分を組み合わせた金額について、基準額の範囲内で交付決定、給付となります。

目次に戻る

Q15 例えば、「ICT 機器等の導入による業務効率化」に使用することとして18万円を申請して概算で交付を受けた場合、実際には15万円を使用し、残額の3万円を「給付金を活用した更なる賃上げ」(例:一時金)に充てた場合は改めて申請する必要があるのでしょうか。それとも、実績報告時に「ICT機器等の導入による業務効率化」として15万円を使用したことと、「給付金を活用した更なる賃上げ」として3万円を使用したことをそれぞれ報告することで足りるでしょうか。

A15 国としては、実績報告時に報告いただくことで足りると考えています。

目次に戻る

Q16 「ICT機器等の導入による業務効率化」の取組を検討していますが、機器の導入費用が支給額(基準額)に満たない場合は、どうすればいいでしょうか。

A16 実際の費用が支給額(基準額)を下回る場合はその差額を返還することとなりますが、事業の目的を踏まえ、「給付金を活用した更なる賃上げ」による職員への一時金の支給などにより、支給額(基準額)以上の取組となるようご検討ください。

目次に戻る

Q17 給付金を「ICT機器等の導入による業務効率化」や「給付金を活用した更なる賃上げ」に充てたことをどのように確認すればよいですか。

A17 早期に医療機関の経営を支援する必要があるため、執行事務の簡素化を図る観点から簡潔な申請手続きをお願いしており、申請額について個別にご確認いただくことは想定していません。なお、会計検査院や出納当局から必要に応じて証拠書類の提出が求められれば、対象施設にはいつでも提出できるよう保管してください。

目次に戻る

Q18 給付金の支給対象となる取組のうち、「ICT機器等の導入による業務効率化」について、具体的にどういった取組が給付対象となるのでしょうか。

A18 導入により施設内の業務効率化に資するICT機器等が給付の対象となります。例えば、タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床ふきロボット、監視カメラなどの機器が想定されますが、これらの機器以外にも、施設内の業務効率化に資するもの(例:マイナンバーカードのカードリーダー、業務効率化に資する医療機器やロボット等)であれば幅広く対象となり得ます。また、ICT機器以外の機器、あるいはソフトウェアなどについても、導入により施設内の業務効率化に資することが認められるものであれば給付の対象となり得ます。

目次に戻る

Q19 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、ICT機器等をリース契約で導入する場合も対象になりますか。

A19 事業の対象期間内に生じる金額については対象になり得ます。

目次に戻る

Q20 ICT機器等の導入を行った場合、いつまでに支払・納品を行っている必要がありますか。

A20 概算で医療機関に交付している場合は、出納整理期間中までに医療機関において支払を終えていれば問題ありませんが、納品は補助対象期間内に終えている必要があります。

目次に戻る

<タスクシフト/シェアによる業務効率化関係>

Q21 タスクシフト・シェアによる業務効率化だが、新たに配置したことをどのように厚労省に示すのか?(給与明細の提出とか?)

A21 ご提出いただくのは、厚労省の定める別紙様式1及び2(生産性向上・職場環境整備等支援事業申請書・実績報告書)の内容となります。雇用契約書や給与明細等の証拠書類について、添付は求められていませんが、補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管してください。

目次に戻る

Q22 給付金の支給対象となる取組のうち、「医師事務作業補助者、看護補助者等の職員の新たな配置によるタスクシフト/シェアによる業務効率化」について、具体的にどういった取組が給付対象となるのでしょうか。

A22 既に雇用している医師や看護師等の職員の負担軽減のために、新たに医師事務作業補助者や看護補助者などの職員を雇用する際の人件費が対象となります。また、従前から勤務している職員が、新たに医師や看護師等の職員の負担軽減に資する業務に配置された場合の人件費や人材派遣・業務委託の経費も対象となり得ます。

目次に戻る

<給付金を活用したさらなる賃上げ関係>

Q23 給付金を活用したさらなる賃上げだが、こちらも実施したことをどのように厚労省に示すのか?

A23 (A21に同じ)

目次に戻る

Q24 給付金を活用した更なる賃上げについて対象となる職種を教えてください。

A24 薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、事務職員、その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。ただし、40歳未満の若手医師・若手歯科医師はその限りではない。)に充てることができます。

目次に戻る

Q25 「更なる賃上げ」の場合、職員に対する「一時給付金の支払い」も対象となるのでしょうか。

A25 一時給付金の支払いも対象となります。ただし、ベースアップ評価料による賃上げを「給付金を活用した更なる賃上げ」とは見なせません。本給付金を活用して更なる賃上げを行う場合は、既に雇用している職員について、ベースアップ評価料で手当されている部分とは別にベースアップ・手当・一時金のいずれかにより 賃上げを行う取組が対象となるため、医療機関の持ち出しによって、ベースアップ評価料による収入以上にベースアップ分として支出している部分に対して充当することは可能です。なお、単に職員の人件費の基本給部分や定期昇給部分に充当し、上記のベースアップ・手当・一時金などの形で還元されない場合は、給付対象外です。

目次に戻る

Q26 当院は2024年6月にベースアップ評価料を届出し、現在も継続して届出をしており、処遇改善として当院職員へ賃金改善を実施しております。支給要件3項目の何れかに該当すれば補助金該当となるのでしょうか。

A26 1つの区分のみで基準額を満たす必要はなく、複数区分を組み合わせた金額について、基準額の範囲内で交付決定、給付となります。

目次に戻る

Q27 ベースアップ評価料の届け出済みですが、支給要件で「2024年4月1日から2025年3月31日までの間に ~ 処遇改善を図る場合」とあり、年度内に処遇改善が完了していない場合は支給要件を満たさないことになりますか。

A27 算定を支給要件とされてはいませんが、職員の処遇改善につなげることを目的としている事業趣旨に鑑み、可能な限り算定を行っていただくようお願いします。

目次に戻る

Q28 ベースアップ評価料については本事業終了時点においても算定を行っている必要はないでしょうか。

A28 補助金の交付決定に際し、状況を確認させていただく場合がございますのでご承知おきください。

(国の考え方-算定を支給要件とはしませんが、職員の処遇改善につなげることを目的としている事業趣旨に鑑み、可能な限り算定を行っていただくようお願いします。)

目次に戻る

Q29 ベースアップ評価料が届け出られていることをどのように確認すればよいのでしょうか。

A29 様式記載内容について、関東信越厚生局のホームページにアップロードされている届出状況(参考:

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/kijyun.html)と一致することを確認いたします。

目次に戻る

Q30 2023年度にすでに賃上げをし、そのまま維持している場合、2024年度も賃上げをしている、という判断をしてよいでしょうか。

A30 2023年度の取組は対象となりません。

目次に戻る

Q31 法定福利費等の事業主負担の増加分は、「給付金を活用した更なる賃上げ」の対象となるのでしょうか。

A31 単なる法定福利費等の増額分の支払は、対象となる取組には含まれませんが、ベースアップ・手当・一時金のいずれかにより賃上げを行う取組に伴い生じる法定福利費等の事業主負担の増加分に充てることは可能です。

目次に戻る

Q32 ベースアップ評価料創設前の2024年4月にベースアップを実施している場合、2024年4月及び5月のベースアップ分(基本給等の増加分)およびベースアップに伴う法定福利費等の事業主負担の増加分は「給付金を活用した更なる賃上げ」の対象となるのでしょうか。

A32 Q24の回答に掲げる職種にかかる増加分であれば対象になり得ます。

目次に戻る

Q33 例えば、3月 31 日までにべースアップ評価料を届け出ている対象施設の開設者が個人でしたが4月1日以降に開設者が法人に変更となる場合等、3月 31 日までにベースアップ評価料を届け出ていた対象施設の開設者が4月1日以降に変更となった場合、支援の対象になるのでしょうか。

A33 ○ 例示の場合は実質的には同じ対象施設となるため、対象になり得ます。

○ また、3月 31 日までにベースアップ評価料を届け出ていた対象施設が事業譲渡等によって4月1日以降開設者が変更となった場合も、地域で果たしている役割や機能が実質的に同じと都道府県において判断できるのであれば、対象になり得ます。

目次に戻る

※ 上記内容は2025年5月14日現在の情報を協会がまとめたものです。

ページの先頭に戻る

申し込みは終了しました。

厚生労働省が、医療機関向けに備蓄品の放出を行います。

受付等は東京都が行います。

受付期間は短期間ですのでご注意ください。

新しい情報が入りましたら随時更新します。

概要を以下に掲載します。

1 配布 する個人防護具

(1) N95 マスク DS2 マスクを含む)

(2) アイソレーションガウン

(3) プラスチックガウン

(4) サージカルガウン

(5) 非滅菌手袋

※出荷される物資の使用推奨期限は2025年度中。

※各物資の銘柄・材質・サイズについては、指定できません。

※ガウンは「アイソレーションガウン」、「プラスチックガウン」、「サージカルガウン」か ら選択可能です。

2配送予定期間

2024年12月開始、2025年3月頃配送完了予定。

※ 遅延が生じる場合あり。

※申請期限後の受取拒否及び返品不可。

3申請方法

下記URLより申請。

フォーム URL https://forms.office.com/r/DttJjj6tT7

4申請期限

2024年10月22日(火曜日)23時59分(厳守)

※申請期限を超えた場合、要望に沿えることができない。

※申請期限後のキャンセル・数量変更等不可。

5配送数量等配送数量等

各医療機関で希望する数量をフォームにより申請。

・N95マスク・ガウン各種:最小申請単位100枚

・非滅菌手袋:最小申請単位300枚

※全品、100枚単位。(150枚などは対応不可)

6注意事項(必ず確認のこと)

(1)厚生労働省発出の事務連絡のとおり、希望数量が今回の配布対象数量の上限に達する場合は、協定締結医療機関(※)の希望数量を優先的に配布するものとし、その他の施設につきましては、抽選等で選出となります。そのため、希望があっても数量調整を行う場合や配布されない場合もありますのでご留意ください。

(2)申請期限後のキャンセル・数量変更等は一切お受けできませんので、納品時期を考慮の上、確実に受取可能な数量で申請をお願いいたします。

※協定締結医療機関についてはリンク先を御覧ください

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/i_kyotei.html

7その他

(1)備蓄品の放出となるため、外装箱(段ボール箱)につぶれがある場合がありますが、良品という扱いで出荷となります。

(2)配布された個人防護具については、該当施設が自ら使用していただきますようお願いいたします。転売をする(した)ことが発覚した場合、当該配布先については、緊急配布を含めて、今後原則として配布の対象外となります。

上記「6注意事項」および「7その他」は東京都の文章をそのまま掲載しています。

厚生労働省は、「2022年(令和4年)社会医療診療行為別統計」(以下、「行為別統計」)の概況を公表した。この統計は、全国の保険医療機関および保険薬局から社会保険診療報酬支払基金および国民健康保険団体連合会に提出され、22年6月審査分として審査決定された医療保険制度の診療報酬明細書および調剤報酬明細書のうち、「レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB=National Databaseの略)」に蓄積されるものすべてを集計対象としている。

対象となった歯科の件数は全国で18,902,659件。歯科の1件当たり点数は 1,278.3 点(対前年0.5%増) 、1日当たり点数は 796.3 点(同 2.3%増)となった。また前年21年と比べて、最も大きい減少幅は初診・再診が▲5%減、処置が▲4%減であった。一方で、21年と比べて最も大きい増加幅は検査が19%増、画像診断5%増であった。

国民の口腔状態が改善され、治療の中心が補綴治療から、歯周治療や口腔の維持管理の治療へと治療内容のシフトが続いている。とくに高齢化に伴い歯科診療所へ通院ができない患者が増えている。今後もこの傾向は継続していくと考えられる。

2001年6月診療分と21年後の2022年6月診療分の構成割合を比較したところ、01年には歯冠修復及び欠損補綴(有床義歯および有床義歯以外の合計)は、全体の51.6%を占めていたが、22年には31.9%(21年32.4%)と減少した。

01年と比べて、最も大きい減少幅は有床義歯が▲51%減、次いで有床義歯以外が▲34%減であった。一方で01年と比べて、最も大きい増加幅は在宅医療が700%増、医学管理等(指導管理料)104%増であった。

|

|

2001

|

2006

|

2011

|

2016

|

2021

|

2022

|

|

初診・再診

|

11.5

|

11.7

|

12.6

|

12.8

|

13.1

|

12.5

|

|

医学管理等(指導管理料)

|

7.1

|

10.1

|

12.9

|

10.4

|

14

|

14.5

|

|

在宅医療

|

0.4

|

0.7

|

2.1

|

2.7

|

3.1

|

3.2

|

|

検査

|

4.7

|

6.2

|

6.5

|

6.6

|

6.2

|

7.4

|

|

画像診断

|

3.1

|

3.7

|

3.7

|

4.1

|

4.1

|

4.3

|

|

処置

|

15

|

15.8

|

16.5

|

19.1

|

20.5

|

19.6

|

|

手術

|

3.8

|

3.3

|

3

|

2.8

|

2.6

|

2.6

|

|

有床義歯

|

12.5

|

12.5

|

9.2

|

7.7

|

6

|

6.1

|

|

有床義歯以外

|

39.1

|

33.1

|

30.6

|

29.5

|

26.4

|

25.8

|

|

その他の行為

|

2.8

|

2.8

|

2.9

|

4.1

|

3.9

|

4

|

厚労省が、対応方法の取り扱いを示しました。概要を以下に示しますので、ご参照ください。

なお、健康保険証を提示する以外の方法は、頻雑なものとなっております。健康保険証の提示こそが最も確実かつ迅速な対応方法です。協会は、健康保険証の提示を周知する院内掲示ポスターを作成しておりますので、ぜひご活用ください。

(院内掲示ポスター ダウンロードは上記のイメージをクリックしてください)

1.対応方法

資格確認を行った際に「資格(無効)」や「資格情報なし」と表示される場合や機器不良等により資格確認を行えない場合は、以下の①~③の方法により資格確認を行って、10割ではなく自己負担分(3割分等)を領収します。

① 健康保険証がある場合、それで資格確認を行い自己負担分(3割分等)を領収する。

② 患者さんの方でスマートフォン等でマイナポータルにアクセスしてもらい、資格情報の画面を提示してもらう。それで資格確認を行い自己負担分(3割分等)を領収する。

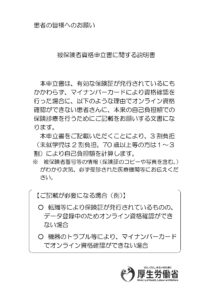

③ ①②で資格確認できない場合、「被保険者資格申立書」を記入してもらい、患者が申し立てた自己負担分(3割分等)を領収する。患者さんには、後で資格が分かったら医療機関に連絡をしてもらう。(当該診療報酬の請求は、2023年9月請求から可能)

「被保険者資格申立書」およびその説明書のダウンロードは上記のイメージをクリック

※:顔認証付きカードリーダーが故障した場合には、コールセンターに電話をしたうえで、オンライン資格確認等システムの「緊急時医療情報・資格確認機能」を立ち上げ、患者の氏名、生年月日、性別、住所又は保険者名で照会することにより、資格確認を行うことができます(オンライン資格確認等コールセンター:電話:0800-080-4583)。なお、停電、施設の通信障害、広範囲のネットワーク障害などが発生した場合も同様となり、停電の復旧等によりシステムにアクセス可能になった後に資格確認を行うことができます。

2.請求方法

請求方法は、以下の①・②のいずれかになります。

①健康保険証の提示、マイナポータルの画面やシステム障害時モードにより資格確認を行った場合は、それで確認した患者の保険者等番号及び被保険者等記号・番号でレセプトを請求する。

②「被保険者資格申立書」の提出があった場合で、その後患者から被保険者等記号・番号などの提出がなく医療機関等から患者に確認しても特定できない時は、以下の取扱いでレセプトを請求する。

(保険者等番号)

・「保険者番号」は「77777777(8桁)」を記録する

(被保険者等記号・番号)

・ 被保険者証の「記号」は記録しない

・「番号」は「777777777(9桁)」を記録する(後期高齢者医療の場合は「77777777」(8桁)を記録する)

(摘要欄)

・摘要欄の先頭に「不詳」を記録する(紙レセプトの場合は、上部欄外に赤色で不詳と記載する)

・摘要欄の不詳の下段に、被保険者資格申立書に記載された患者のカナ氏名、保険者等名称、事業所名、住所(複数存在する場合は全て)、連絡先、患者への連絡を行った日付を記録する

※ なお、現在の資格情報を確認できなかった場合でも有効な保険証が発行されている場合においては、「資格(無効)」画面に表示された喪失済みの資格や過去の受診歴等から確認した資格に基づく保険者等番号及び被保険者等記号・番号をレセプトに記載し、摘要欄に「旧資格情報」である旨を記録して請求すると、保険者の方で現在の保険者等番号等に振替する仕組みもあります。ただし、①公費併用請求の場合、②高額療養費等の場合、③請求の時点で新たな保険者等からデータ登録がなされていない場合は、振替が行われず返戻になりますのでご注意ください。

<参考通知>

通知1:マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について

通知2:診療報酬等の請求の取扱いについて

総務省が12日に発表した2022年10月1日現在の日本の総人口推計は、外国人を含め1億2,494万7,000人で、12年連続の減少となった。 日本人の人口は、75万人の減少し、今後も少子化を背景に減少傾向が続くとみられている。

出生数減少は全国に及び、47都道府県のうち総人口が増えたのは東京(2万8000人(0・2%))増のみで、年間の出生数と死亡数を比べた自然増減では4万1000人減少している。また都道府県別では、沖縄が日本に復帰した1972年以降、初の人口減少に転じている。

関連記事

【オピニオン】大林 尚(日本経済新聞社 編集委員) 「少産多死社会」への政策と対策を

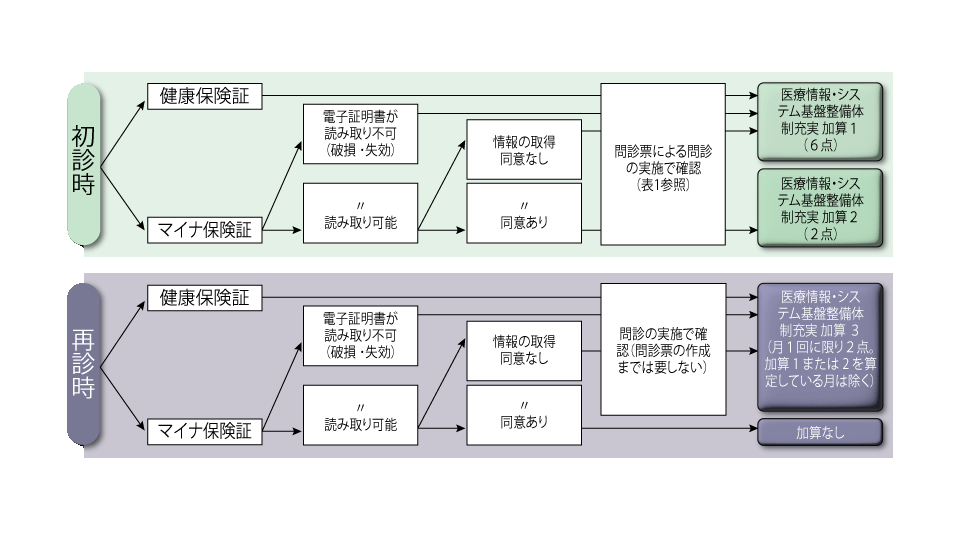

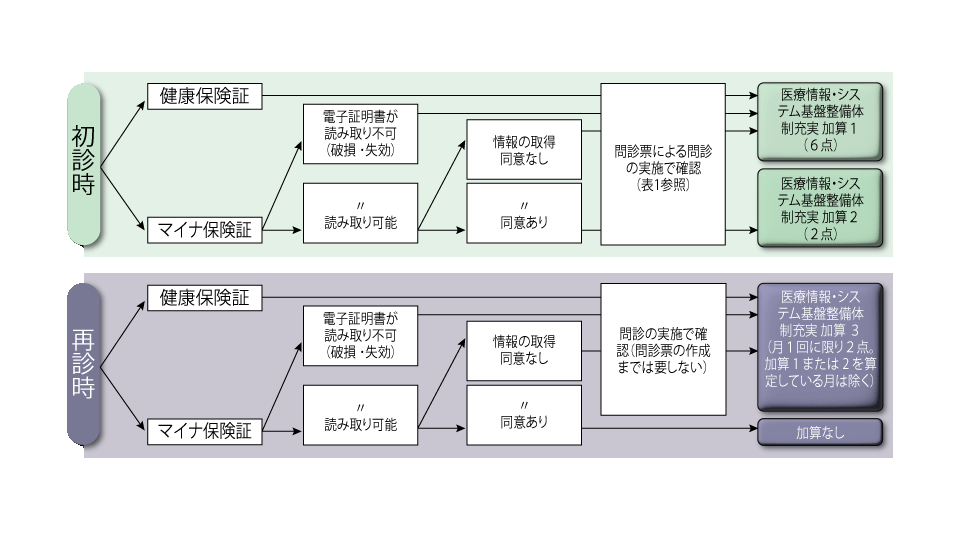

2024年1月以降の取り扱いについて

医療情報・システム基盤整備体制充実加算1

初診時:(変更前)6点→(変更後)4点

医療情報・システム基盤整備体制充実加算2

初診時:(変更前)2点→(変更後)2点

医療情報・システム基盤整備体制充実加算3

再診時:(変更前)2点→(変更後)廃止

加算算定はオンライン資格確認システムおよびオンライン請求が条件

オンライン資格確認システムを導入し、さらにレセプトのオンライン請求をしている医療機関において算定できる「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は、4月から12月までの時限的なものですが、健康保険証を提示した患者については、初診時の4点が6点に引き上げられ、再診時にも月1回に限り2点を加算できるようになりました(図 算定のフローチャート)。

〇 算定するための要件

(1)オンライン請求を行っている。

(2)オンライン資格確認システム(オン資)を導入している。

(3)薬剤情報、特定健診情報などの診療情報を取得・活用している。

(4)(2)~(3)について院内掲示及びホームページで掲示。

(5)初診時は標準的な項目を含む問診票を使用している。

なお、初診時に6点または2点を加算している場合、同月内の再診時に2点は加算できません。

加算するにあたっては、初診時には標準的な項目を含めた問診票(以下「問診票の標準的な項目」)で、再診時は問診票の作成は要しませんが健康保険証を提示した患者が対象で、システムから診療情報等を取得できないため初診時に行った問診等で診療情報等の確認が必要です。

当該加算は自動的に加算できるわけではなく、その都度診療情報等の確認を要するので注意が必要です。具体的な症例は、「東京歯科保険医新聞 2023年4月1日(第637号)」9面の『症例研究』を参照ください。

表 問診票の標準的な項目

①マイナ保険証による診療情報の取得に同意したか

②他の医療機関からの紹介状を持っているか

③本日受診した症状について(症状の内容、発症時期、経過等)

④現在、他院に通院しているか(医療機関名、受診日、治療内容等)

⑤現在、処方されている薬があるか(薬剤名、用量、投薬期間等)

⑥これまでに大きな病気(入院や手術を要する病気等)にかかったことがあるか(病名、時期、医療機関名、治療内容等)

⑦この1年間で健診(特定健診、高齢者健診、歯科健診)を受診したか(受診時期、指摘事項等)

⑧これまでに薬や食品などでアレルギーを起こしたことがあるか(原因となったもの、症状等)

⑨(女性の場合のみ)現在、妊娠中又は授乳中であるか(妊娠週数等)

※問診票は、①~⑨をすべて含む必要があるが、不足している項目を現在使用している問診票に加える対応でもよい。

※加えて、(1) 診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めていること、(2) 正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用に協力をいただいきたいこと、(3) 加算1(初診時):6点(健康保険証を利用した場合)、加算2(初診時):2点(マイナ保険証を利用した場合)、加算3(再診時):2点(健康保険証を利用した場合:月1回)を問診票に含める必要がある。

4月からオンライン資格確認システムの導入が義務となり、すでに運用を開始した先生から様々なトラブル事例が協会に寄せられています

協会では、今後、国会議員や厚労省に対して、義務化の撤回や改善要望を行う必要があると考え、現場で起きたトラブル事例を集めています。改善要望等を行う上では、会員の先生方の現場の声が必要です。是非、アンケートにご協力ください。

オンラインでレセプト請求を行っている医療機関において、国保連合会や支払基金から返戻されるレセプトは紙でも送られてきますが、4月からは原則としてオンラインでなければ再請求できなくなります。なお、電子媒体(CD―ROM等)や紙媒体請求でレセプトを請求している医療機関においては変更がなく、これまでどおり紙媒体で再請求します。

返戻データをダウンロードする

オンラインで返戻レセプトを再請求する場合、自身でオンライン請求システムにアクセスし、返戻データのダウンロードを行い、修正後にオンラインで再請求することになります。

ただし、ダウンロードできる返戻レセプトは直近3カ月分となっているため、期間内にダウンロードをしておく必要があります。また4月からオンラインで返戻の再請求を始める医療機関の場合、2022年12月処理分以前のレセプトはダウンロードできませんが、これについては返戻された紙レセプトで再請求できます。なお、返戻の中にはオンライン請求システムからダウンロードできないものがあり、返戻された紙のレセプトで再請求する必要があります。これは、返戻された紙レセプトに添付された書類で見分けることになり、該当する紙レセプトは廃棄をしないように注意が必要となります。

4月は薬価改定が行われる。歯科診療所で用いることがある、歯科用局所麻酔薬、歯周病治療処置で用いる歯科用軟膏剤およびリグロス歯科用液キットについては、薬価の変更はない。

主な薬剤に係る薬価表は、デンタルブックに掲載される。なお、全ての薬剤の薬価については厚生労働省ホームページ内にある「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」より閲覧できる。

「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」はこちら

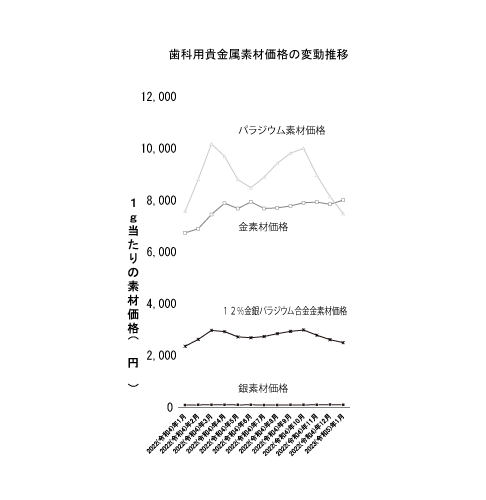

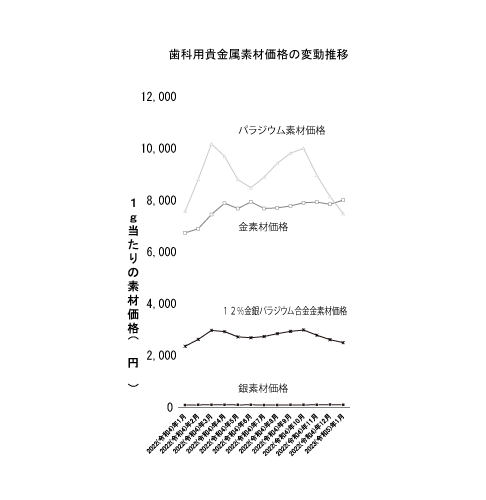

金パラは引き下げ 銀合金などは引き上げに

4月に歯科用貴金属の随時改定が行われ、歯科鋳造用金銀パラジウム合金が1g 3,711円から3,391円に引き下げになる。一方、歯科鋳造用14カラット金合金鉤用が1g 6,645円から6,729円に、歯科用鋳造用銀合金第1種は1g 144円から151円に、同2種は1g 177円から184円に引き上げになる。

3月15日、中央社会保険医療協議会は、2024年度の医療と介護の同時改定に向けて社会保障審議会との意見交換会を開始した。今回は、一体的に運用・連携することでより効果的な治療・重症化予防・自立支援に繋がることが期待されている「リハビリテーション・口腔・栄養」をテーマの一つとして意見交換が行われた。

意見交換会の中で、中医協委員である林正純氏(日本歯科医師会常務理事)は、①入院患者や施設入所者を診療する際の多職種との連携の重要性、②口腔・栄養・リハビリの早期介入の重要性、③ICTを最大限に活用した情報共有システムの必要性、④医療的ケア児、障がい児者、認知症患者等に係る障害福祉サービスとの連携の必要性など、歯科が早期から口腔の健康管理に介入し、切れ目のないような仕組みづくりを期待したいと発言があった。

また、口腔とQOLの関係性等にも触れながら、多職種連携の重要性を訴えた。加えて、複雑化している医療保険と介護保険の給付調整の存在についても改善を要望。

次回は、高齢者施設・障害者施設等における医療や認知症をテーマに4月中旬に開催される予定。

全国歯科衛生士教育協議会が「歯科衛生士教育に関する現状調査結果」を取りまとめた。それによると、加盟する176の歯科衛生士養成校の2022年度入試で入学者数が定員割れを起こしている養成校が54.3%に上ることが明らかになっている。

この調査は22年4月、同協議会加盟176校に対して郵送によるアンケート方式で行われ、全校から回答が寄せられ、調査結果は同年6月に取りまとめられている。

それによると、22年度入試における全養成校の入学定員数は9,609名で、志願者数は1万873名だが、実際の入学者数は8,547名となっており、定員数に対する入学者数の割合、すなわち定員充足率は88.9%となっている。さらに、入学者数が定員に満たず定員割れを起こしている養成校は54.3%あり、志願者数が定員に満たない養成校は40.0%としている。定員割れについては、19年度は63.0%だったのが21年度には48.3%まで回復したものの、22年度では再び増加し54.3%となっている。

2022年度診療報酬改定で在宅療養支援歯科診療所1(歯援診1)の施設基準の要件のうち、訪問診療1または2の算定実績が、過去1年以内に15回以上から18回以上に引き上げられました。一方で、歯援診2の場合は、過去1年以内に10回以上から4回以上に引き下げられています。

これにより、2022年3月末において歯援診1を届け出ている医療機関が、経過措置が終了する2023年4月以降も歯援診1を継続する場合は、2023年3月末までに再度の歯援診1の届出を関東信越厚生局東京事務所に行う必要がありましたが、3月10日の通知により、歯援診1の施設基準を満たしていれば、届出をする必要はなくなりましたのでご注意ください。

通知はここをクリック(経過措置を設けた施設基準の取扱いについて)

また、歯援診1の算定実績を満たせずに、①歯援診2に変更する場合若しくは②歯援診1又は2の要件をいずれも満たせず、訪問診療の割合が95%未満で引き続き歯科訪問診療料1・2・3を算定する場合は、2023年4月3日(月)(必着)で関東信越厚生局東京事務所に届出(①は歯援診2の届出を、②は歯科訪問診療料の注13に規定する施設基準(歯訪診)の届出)を行ってください。(なお、歯援診2の届出をしている医療機関が、2023年4月以降も歯援診2を継続する場合は届出は必要ありません)

届出書類はここをクリック(歯援診2は整理番号「2-69」、歯訪診は「2-95」にあります)

歯援診1又は2を届出しているか否かが不明な場合は、関東信越厚生局ホームページ内にある「保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況及び保険外併用療養費医療機関一覧」より、自院の施設基準の届出状況を確認できます。

施設基準の届出状況はここをクリック(「施設基準の届出状況(全体)」の東京都の歯科を参照)

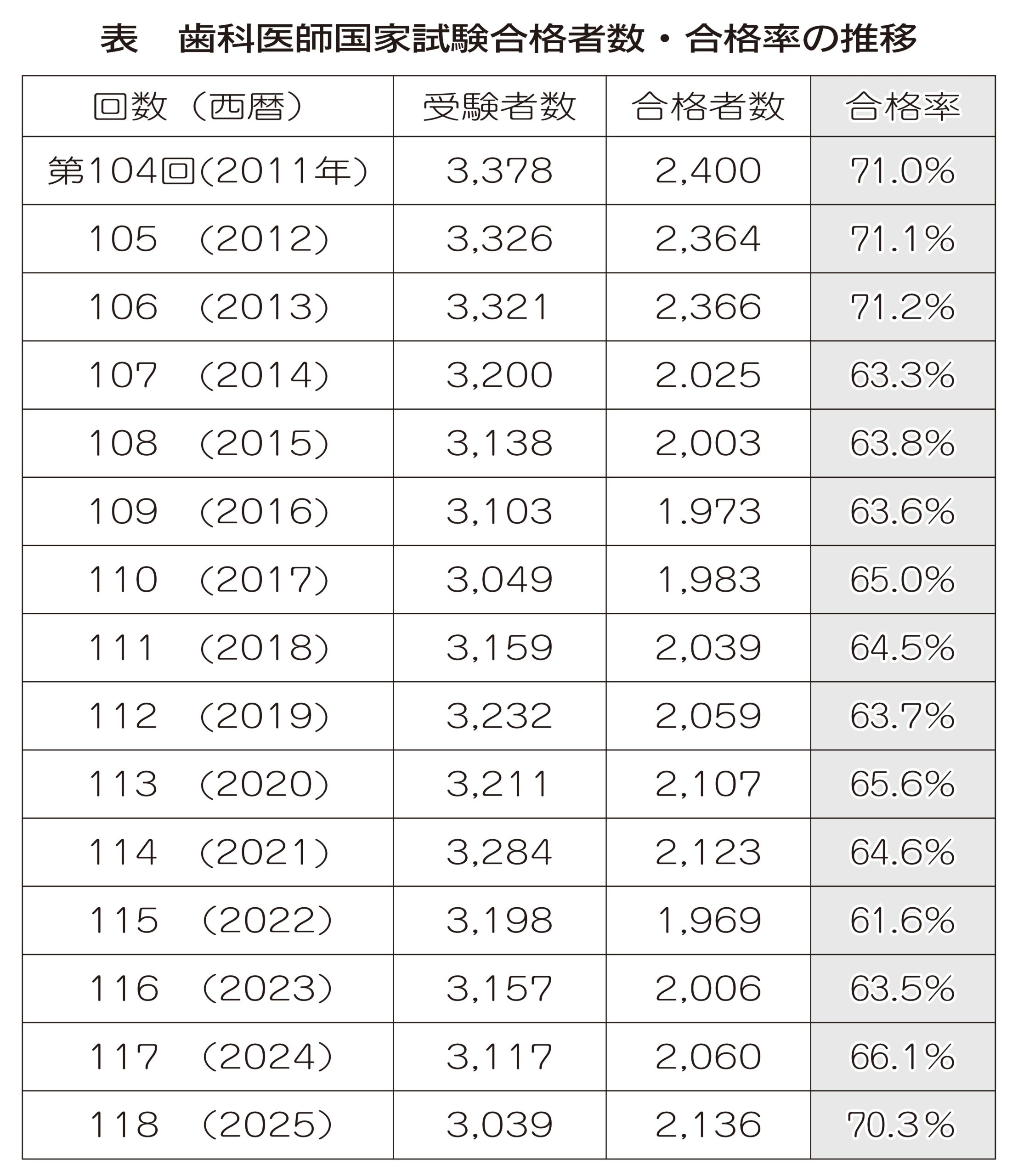

厚生労働省は3月16日、第116歯科医師国家試験の合格者を発表した。試験は本年1月28~29日の2日間にわたり実施。

今回の歯科医師国家試験は出願者数が3,669人(前年3,667人)、受験者数3,157名(前年3,198人)、合格者数2,006名(前年1,969人)となっており、合格者数および合格率ともに前回をわずかに上回った。

厚労省の発表によると、第 116 回歯科医師国家試験の合格基準は、一般問題(必修問題を含む)を1問1点、臨床実地問題を1問3点とし、

① 領域A(総 論) 63点以上/ 96点

② 領域B(各 論) 257点以上/373点

③ 必 修 問 題 64点以上/ 80点

としている。

但し、必修問題の一部を採点から除外された受験者にあっては、必修問題の得点について総点数の80%以上とする。

2月14日、日本歯科医師会会長予備選挙の投開票が行われた。今回、高橋英登氏、柳川忠廣氏、小林慶太氏の3氏が立候補していたが、開票の結果、高橋氏が319票を得て初当選した。柳川氏は283票、小林氏は26票であった。今回当選した高橋氏は、高橋氏ご自身を含む理事候補者24名以内の名簿、および候補者ごとの誓約書などを用意し、4月16~19日までに選挙管理委員会に提出。定時代議員会で代議員投票による理事選任が行われ、同代議員会終了後の理事会で選任された理事の中から代表理事(会長)が選出される。

東京反核医師の会 「はだしのゲン」削除に抗議声明

東京の医師・歯科医師が参加する「核兵器廃絶・核戦争阻止 東京医師・歯科医師・医学者の会」(略称:東京反核医師の会)は2月28日、広島市教育委員会が、広島市立小中高の教材から漫画「はだしのゲン」を削除するとの発表に対し、削除の撤回を求めた抗議声明を発表した。

声明では「はだしのゲン」は「子どもたちだけでなく、教育者が共に考え学ぶことができる歴史的資料であり、被爆地広島の教材から削除されることの損失は大きい」などとして、削除の撤回を求めている。

「核兵器廃絶・核戦争阻止 東京医師・歯科医師・医学者の会」(略称:東京反核医師の会)

東京反核医師の会は、命と健康を守る立場から、核廃絶と国際平和を求める東京都内の医師・歯科医師・医学者の団体です。東京歯科保険医協会は東京反核医師の会の活動に協力しています。

<全文は以下のリンクよりご覧ください>

https://hankaku.tokyo/docs/2023022800012/

―オンライン請求の医療機関

オンライン請求を行っている医療機関の場合、レセプトが返戻された場合には紙レセプトまたはオンラインのいずれかで再提出をすることになっている。しかし、今年4月からは、返戻は紙でも送られてくるが、オンラインでなければ再提出ができなくなる。

なお、手書きレセプト請求またはCDなどの電子媒体請求の医療機関については変更がなく、4月以降も紙レセプトで再提出する。

―ダウンロード期間は3カ月

オンラインで再提出する場合、自院でオンライン請求システムにアクセスし、返戻データをダウンロードし、修正後にオンラインで請求することになる(図1)。ただし、ダウンロードできるレセプトは直近3カ月分となっているため、期間が過ぎる前にダウンロードして再請求することになる。

なお、今年4月からオンラインでの再提出を始める医療機関の場合、ダウンロード期間の終了により22年12月処理分以前の古いレセプトがダウンロードできないが、その場合には、返戻された紙レセプトで再請求できる。

―できない場合は

3月中に猶予届出を

オンライン請求の医療機関においては、4月からオンライン化できない事情がある場合、経過措置が設けられている。レセコンメーカーに改修を依頼したが、4月からできないなどの事情がある場合は3月末までに届出を行っていただきたい。なお、届出は、2月請求時にオンライン請求システムにログインした際に表示される「ポップアップ画面」から、経過措置に該当する項目を選択して行う。しかし、何らかの理由でポップアップ画面から届出ができていない場合は、届出用紙をダウンロードし、「支払基金本部事業総括部オンライン化経過措置担当」宛て(住所:〒105-0004 東京都港区新橋2―1―3)に3月中に郵送する。今年9月末以降も対応できない場合は、審査支払機関から医療機関に働きかけをするとされており、システム改修中の医療機関は9月末までに対応できればよい。

不明な場合は、支払基金の関東審査事務センター審査事務担当者、または東京都国保連合会のレセプト電算係(電話:03―6238―0456)へお問い合わせをいただきたい。

―紙で再提出必須のレセプト、添付書類で見分ける

返戻の中には紙レセプトでしか返戻されないものがあり、その場合はオンライン請求システムからダウンロードができないため、返戻された紙媒体のレセプトで再請求する必要がある。

これは、返戻された紙レセプトに添付された書類で見分けることになっており、該当する紙レセプトは廃棄しないようにご注意いただきたい。

前年に比べて実施件数が減少

厚生労働省は「令和3年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況について(概況)」を公表した。それによると、2021年度の東京の歯科では保険医療機関ベースで、個別指導32件、新規個別指導45件、監査3件が実施されていたことが分かった。

前年と比べ、個別指導は8件減少、新規個別指導は48件減少、監査は3件減少しており、全国的な傾向であるが新型コロナウイルス感染症の影響で指導の延期が起きたことが、減少の要因と考えられる。

―厚労省が指導日程の開示を認める

また、指導の日程について、厚生局はこれまで開示をしない方針を取っていたが、この度、協会が行った不服請求により、指導日程を黒塗りすることには正当な理由がないとし、開示が認められ、22年度の指導日程は開示されている。

間もなく年度が切り替わるが、23年度の指導日程も明らかになり次第、会員にお知らせする。

2月15日開催の中央社会保険医療協議会総会で、4月に行われる歯科用貴金属価格の随時改定が議論された。歯科鋳造用金銀パラジウム合金(以下、「金パラ」)の平均素材価格が、昨年8月~10月と比べて昨年11月~今年1月が下がっていることから、4月以降の金パラの告示価格は引き下げとなった。一方、その他の金属は引き上げになる。

金パラの価格引き下げについては、素材であるパラジウムの価格が下がっていることが大きく影響している。

4月以降の点数については、今後発出される通知で明らかにされる。通知が発出され次第、デンタルブックメールニュース、機関紙等でお知らせする。

2022年に国内で生まれた子どもの数は、統計のある1899年以降、初めて80万人を割り込み、政府推計を上回るスピードで少子化が進行する状況がわかった。

厚労省が2月28日に公表した2022年の人口動態統計(速報)では、外国人と、海外で生まれた日本人の子どもを含む出生数は79万9728人だった。

4月から、オンライン資格確認システム(以下、「オン資」)およびオンライン請求を導入した医療機関で算定できる「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」(以下、「医シ」)が一部変更され、再診時にも算定できるようになる。初診時の医シは標準的な項目を含んだ問診票を使用する必要があるが、再診時の「医シ」は、問診などにより他院の処方を含む薬剤情報や必要に応じて健診情報などを確認することが要件となっている。情報確認が必須であり、「オン資」を導入すれば自動的に算定できるわけではない。

―オン資導入後は院内掲示も必要

「医シ」の算定の有無にかかわらず、4月から「オン資」の導入後はマイナンバーカードによる資格確認ができることを院内掲示する必要がある。患者に、健康保険証ではなくマイナンバーカードを持参させようと働きかける狙いが窺がえる。

―オンライン請求への誘導も

また、「医シ」の施設基準に特例措置が設けられ、今年の12月31日までにレセプトのオンライン請求を開始する旨を届け出ることを条件に、「オン資」は導入したがレセプトのオンライン請求は行っていない医療機関でも「医シ」を算定できる。マイナンバーカードの普及と共に、オンライン請求への誘導も図られている。

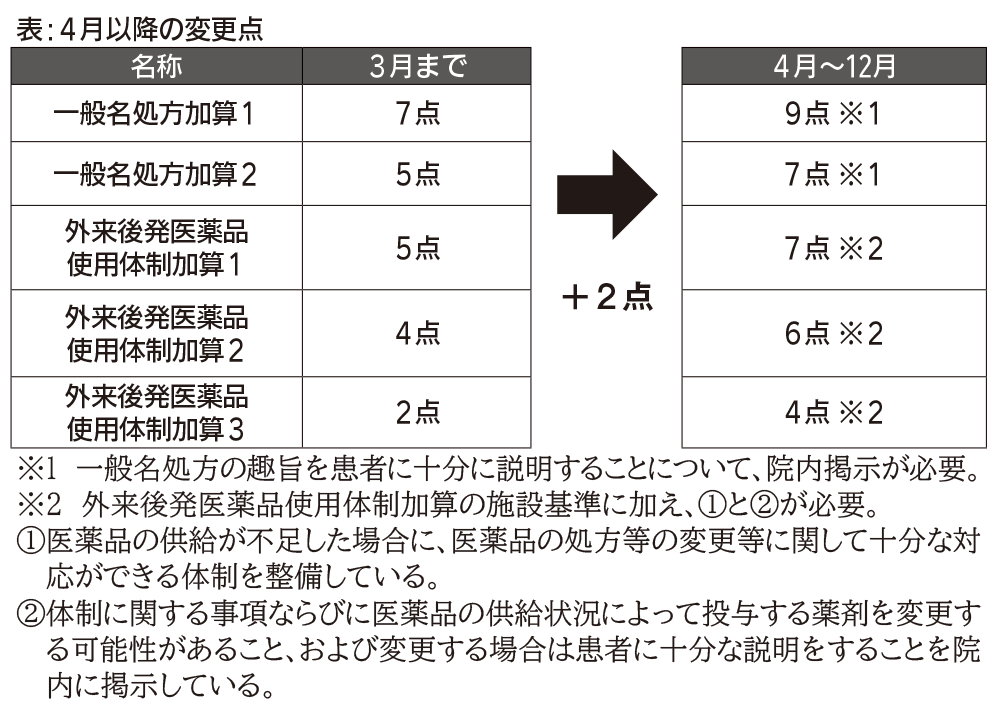

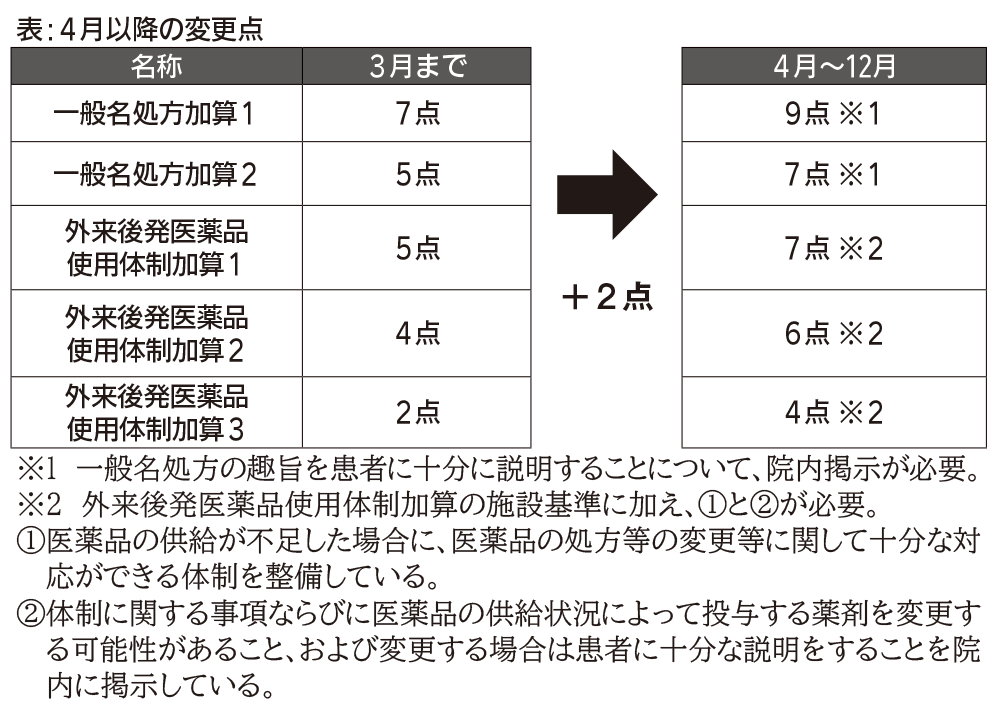

―一般名処方加算も院内掲示が必要に

医薬品供給が不安定な状況を踏まえて適切な処方をするなどの観点から、4月から12月までの間、一般名処方加算および外来後発医薬品使用体制加算が2点引き上げられる特例措置も設けられる。

引き上げに際しては院内掲示の扱いが変更され、一般名処方加算の場合は、医薬品の供給状況などを踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することを院内掲示する必要がある。

外来後発医薬品使用体制加算の場合は、施設基準を届け出していることに加えて、①医薬品の供給が不足した場合に処方変更などの対応ができる体制を整備していること、②医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること、③変更する場合には患者に十分に説明すること、の3点を院内掲示する。なお、今回の特例措置に際して届出を行う必要はない。

2022年12月23日に開催された中医協において、一般名処方加算と外来後発医薬品使用体制加算を2023年4月から同年12月までの期間に限り、医薬品の供給が不安定な状況を踏まえた時限的措置として点数を2点引き上げることが確認された。

院外処方時や外来後発医薬品使用体制加算を届け出ている場合はご注意が必要。

2024年度中を目途に統合を目指す国立大学法人東京医科歯科大学(田中雄二郎学長)、国立大学法人東京工業大学(益一哉学長)の統合後の新名称が、「東京科学大学(仮称)」になることが分かった。

これまでの伝統と先進性を活かしながら、統合により新しい大学のあり方を創出することを目的とする新大学。これからの科学の発展を担い、社会と共に活⼒ある未来を切り拓いていくという意志を名称に表現。また、科学を文化として認識してもらい、社会からの理解と期待を得ていくため、親しみやすく覚えやすい「科学」が選ばれた。

なお、新たな名称の候補には6千件を超える応募があり、両大学の検討を経て決定。名称は今後の大学設置・学校法人審議会における手続きや、国立大学法人法の改正(国会審議)を経るまでは仮称で、商標登録などの手続きを踏まえて変更の可能性もあるとしている。

2022年12月より、「サージセル・アブソーバブル・ヘモスタットMD」(以下、「サージセルMD」)が保険収載された。

本製品は、結紮または通常の処置による止血が無効、または実施できない場合の各種手術時の補助的な局所止血材であり、抜歯などで用いることが想定される。保険償還価格は、標準型(綿型)が1グラム当たり1万2千700円、織布型(ニューニット型、ガーゼ型)が1㎠あたり48円となっている(下記「サージセルMDの点数」を参照)。

なお、既存の「サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット」は、23年3月を目途に販売終了が予定されている。

サージセルMDの点数

■ニューニット型

7.6×10.2cm 372点、15.2×22.9cm 1,671点

■ガーゼ型

5.1×35.6cm 872点、10.2×20.3cm 994点、5.1×7.6cm 186点

■綿型

2.5×5.1cm(0.45g) 572点

オンライン資格確認システムを導入している医療機関は、医療情報・システム基盤整備充実体制加算を算定できますが、2023年4月から点数や施設基準が変更され、同年12月末まで下記の通りとなります。

1.初診時の点数の変更(期間:2023年4月~12月)

(1)マイナンバーカードを利用しない場合

医療情報・システム基盤整備体制充実加算1:4点→6点(+2点の引き上げ)

(2)マイナンバーカードを利用する場合

医療情報・システム基盤整備体制充実加算2:2点→2点(変更なし)

2.再診時の点数の変更(期間:2023年4月~12月)

(1)マイナンバーカードを利用しない場合

(新設)医療情報・システム基盤整備体制充実加算3(1月に1回)2点

*マイナンバーカードを利用する場合は、再診時の加算はありません。

3.施設基準の特例(期間:2023年4月~12月)

オンライン請求を行っていることが要件となっていますが、2023年12月31日までにオンライン請求を開始することを厚生局に届け出た場合は要件を満たしたものとみなすことができます。それにより、オンライン請求をしていない場合でも、オンライン資格確認システムを導入している場合は、4月~12月まで点数の算定ができます。

全国保険医団体連合会関東ブロック協議会は11月6日、下記の決議を採択した。

▶「全国保険医団体連合会関東ブロック協議会 特別決議(2022.11.06)」PDFはこちら

地域医療に重大な支障をもたらす保険証の廃止と「マイナンバーカードによる資格確認システムの導入義務化」の撤回を求める決議

河野太郎デジタル大臣は10月13日に記者会見し、「2024年度秋に、現在の健康保険証の廃止を目指す」と表明し、保険証はマイナンバーカード(以下、マイナカード)と一体化する方針を突如として発表しました。医療法に定められた健康保険証を国会審議なしに廃止する通告です。

またこれに先立つ9月5日、保険診療における責務を通知した「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(以下、療担規則)が改訂され、2023年4月から、マイナカードを使ったオンライン資格確認を、保険医療機関に対して原則として義務づけると発表されました。これまで任意とされてきたマイナカード取得の原則義務化であって、国会によるマイナンバー法の変更が必要です。今回の大臣表明、療担規則改訂の脱法性に強く抗議するとともに、撤回を求めます。

マイナカードの取得率は2022年9月末時点で49.0%(6,165万7,397人)であり、そのうち保険証として利用できる登録をした人は約41.6%(2,567万1,857人*10月10日時点)です。また、オンライン資格確認システムの運用開始施設は31.5%に留まっています(病院・医科歯科診療所・薬局の合計。*10月9日時点)。医科診療所・歯科診療所に限って見ると、それぞれ21.4%、22.6%に過ぎません。来年の4月までに対応できない医療機関は保険医療機関指定の取り消しもあり得るという発表が、大きな混乱を招いています。

全国の保険医協会・医会の連合組織である全国保険医団体連合会が実施した「保険証廃止・オンライン資格確認義務化 意識・実態調査」の結果(速報値:51保険医協会の会員からの回答数842件)によると、約8割が2024年秋に保険証廃止を目指す政府方針に反対と回答しており、賛成はわずか8%のみです。

医療情報という機微な情報をマイナンバーに紐づけして利活用する仕組みは、情報漏洩やプライバシー侵害のリスクを孕んでいます。普及が進まないのは国民と医療機関がマイナンバー制度とオンライン資格確認システムに疑念を持ち、必要性を感じていないからです。加えて、「このまま義務化されれば閉院せざるを得ない」という悲痛な声もあり、地域医療にも重大な影響を及ぼします。

またオンライン資格確認システムの運用を開始した施設では、資格があるにもかかわらず「該当なし」とされる事例が続発して、トラブル・不具合を経験した医療機関が4割に達しており、導入義務化に関する疑念や懸念の声が多数寄せられています。

医療機関窓口で保険証を提示して行う目視による資格確認は、国民皆保険制度の基盤であり広く国民に定着しています。それにもかかわらずオンラインで行う「マイナカードによる資格確認」を義務化すれば、在宅医療の現場や、高齢・障害・多忙などで役所に行けずマイナカードを持ちにくい人たちから医療を奪ってしまう恐れがあります。

またマイナカードは5年ごとに役所に出向く書き換えや更新手続きが必要で、事務処理には数日から1週間もかかります。カードがない期間に受診すれば、保険が適用されないためのトラブルが多発します。患者情報紐づけのために電子カルテをインターネットに長時間接続すれば、情報漏洩や電子的攻撃のトラブルが増加します。

当事者である国民と医療機関の声に耳を傾けない強引な政策は医療現場に混乱をもたらし、国民皆保険制度の歴史に汚点を残します。私たちは健康保険法の「国民の生活の安定と福祉の向上に寄与する」という目的を妨げる保険証の廃止と、マイナカード取得を義務化する資格確認システムの導入に強く抗議して撤回を求め、以下について特別に決議します。

記

一、保険医療機関等への「マイナンバーカードによる資格確認システムの導入義務化」を速やかに撤回すること。

一、保険証はこれまで通り交付し、廃止しないこと。

以 上

2022年11月6日

【全国保険医団体連合会関東ブロック協議会】

茨城県保険医協会 会長 高橋 秀夫 栃木県保険医協会 会長 長尾 月夫

群馬県保険医協会 会長 小澤 聖史 埼玉県保険医協会 理事長 山崎 利彦

千葉県保険医協会 会長 岡野 久 東京保険医協会 会長 須田 昭夫

東京歯科保険医協会 会長 坪田 有史 神奈川県保険医協会 理事長 田辺 由紀夫

山梨県保険医協会 会長 長田 高典

全国保険医団体連合会関東ブロック協議会は11月6日、下記の決議を採択した。

▶「全国保険医団体連合会関東ブロック協議会 決議(2022.11.06)」PDFはこちら

決議

私たちはすべての国民のいのちと健康を守るために国民皆保険を堅持し、人々が尊厳を保って平和で幸せに暮らせる社会を実現すること、および保険医の生活と権利を守る活動を行っています。

政府の医療・社会保障削減政策は、公立・公的病院と保健所を弱体化させたため、今回のパンデミックという災害に対応しきれず、医療提供体制が崩壊する一因となりました。これを契機に問題点を検証し、次のパンデミックへの対策を講じることが急務です。

一方で、診療報酬は2002年以降、累計で10%以上引き下げられており、2022年4月診療報酬改定も全体では0.94%のマイナス改定となり、全体でのマイナス改定は2014年度から連続5回です。政府により医療・社会保障を削減する政策が進められてきたことに加えて、新型コロナウイルス感染症の7波にわたる拡大と円安の進行、物価の上昇、消費税損税などによって医療機関の運営は厳しさを増しています。

このような状況の中で、政府は2022年6月7日、「経済財政運営と改革の基本方針2022(骨太方針2022)」を閣議決定しました。その中で、コロナ禍における感染症対策の不手際の一因が、医療のIT化が進んでいないことにあるとして、2023年4月からマイナンバーカードを利用したオンライン資格確認システムの導入を保険医療機関・薬局に強要しています。さらに河野太郎デジタル相は10月13日の記者会見で、「2024年度秋に現在の健康保険証の廃止を目指す」として、保険証を原則廃止しマイナンバーカードと一体化させる方針を国会審議を経ることもなく、突如表明しました。しかしマイナンバーカードによる資格確認は、①導入にあたりレセコンや電子カルテの改修費と維持費が必要になる、②情報漏洩の危険性があり、コンピューターウイルスに感染する恐れもある、③医療情報が患者本人の許可なく産業利用される、等の多くの問題点を孕んでおり、あまりに拙速です。

マイナンバーカードの保険証利用例は少なく、保険証の原則廃止を前提とするマイナンバーカードによる資格確認は国民の理解を得られていません。医療機関の負担をいっそう増大させることにもつながる保険証廃止を前提とした「マイナンバーカードによる資格確認システムの導入義務化」を撤回するよう、強く要望します。

コロナ禍にあって多くの人々が、精神的にも経済的にも苦しい生活を余儀なくされ、健康状態の悪化が見られます。国民が安心して医療を受けられる環境と患者・利用者負担の軽減が必要です。日本国憲法第25条第2項は、「国は、すべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と国の社会的責務を定めています。私たちは、国に対して、「公助」の責任を果たす医療・社会保障政策に立ち戻ることを求め、以下を決議します。

記

一、健康保険法に違反する、保険証の原則廃止方針と「マイナンバーカードによる資格確認システムの導入義務化」を速やかに撤回し、マイナンバー制度に依拠しない健康保険制度の維持を再確認すること。

一、新興・再興感染症のパンデミックに対し、責任を持って迅速に対応できる仕組みを構築すると

ともに、公衆衛生を担う保健所機能の強化と医療機関の運営が成り立つために必要な社会保障費の財源を確保すること。

一、後期高齢者の自己負担2割への引き上げなどの、患者・利用者負担増を速やかに見直すこと。また、国民健康保険制度に必要十分な国費を投入し、国保料の国庫負担割合を回復すること。

一、医療・社会保障削減政策を中止し、国の責任で、国民のいのちと健康を守るためにあらゆる事態に対応可能な医療提供体制の整備に早急に取り組むこと。

2022年11月6日

【全国保険医団体連合会関東ブロック協議会】

茨城県保険医協会 会長 高橋 秀夫 栃木県保険医協会 会長 長尾 月夫

群馬県保険医協会 会長 小澤 聖史 埼玉県保険医協会 理事長 山崎 利彦

千葉県保険医協会 会長 岡野 久 東京保険医協会 会長 須田 昭夫

東京歯科保険医協会 会長 坪田 有史 神奈川県保険医協会 理事長 田辺 由紀夫

山梨県保険医協会 会長 長田 高典

一般社団法人日本医療法人協会、公益社団法人日本精神科病院協会、一般社団法人日本病院会、公益社団法人全日本病院協会で構成される四病院団体協議会は11月2日に総合部会を開催し、23年1月からの電子処方箋の運用について、厚生労働省とヒアリングした。

体制が整わないまま運用を始めることについて、不安視する声が相次いだ。四病協としては、政府に慎重な対応を求めていると、部会終了後に会見の中で明らかにしている。

◆合格基準

◆合格基準