解説/健康保険証の発行終了後はどうなるのか?②/トラブルの類型と実際の対応方法

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

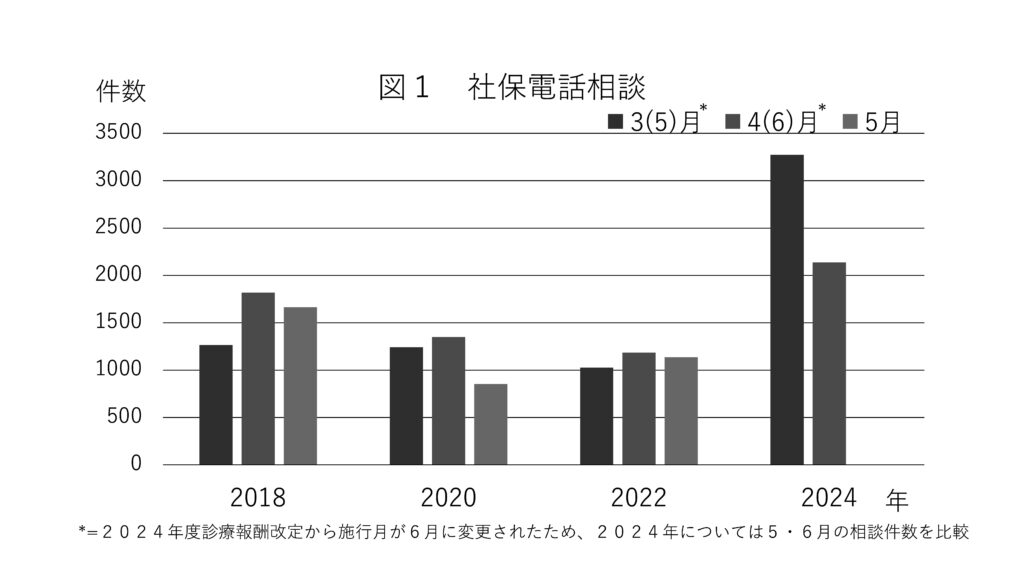

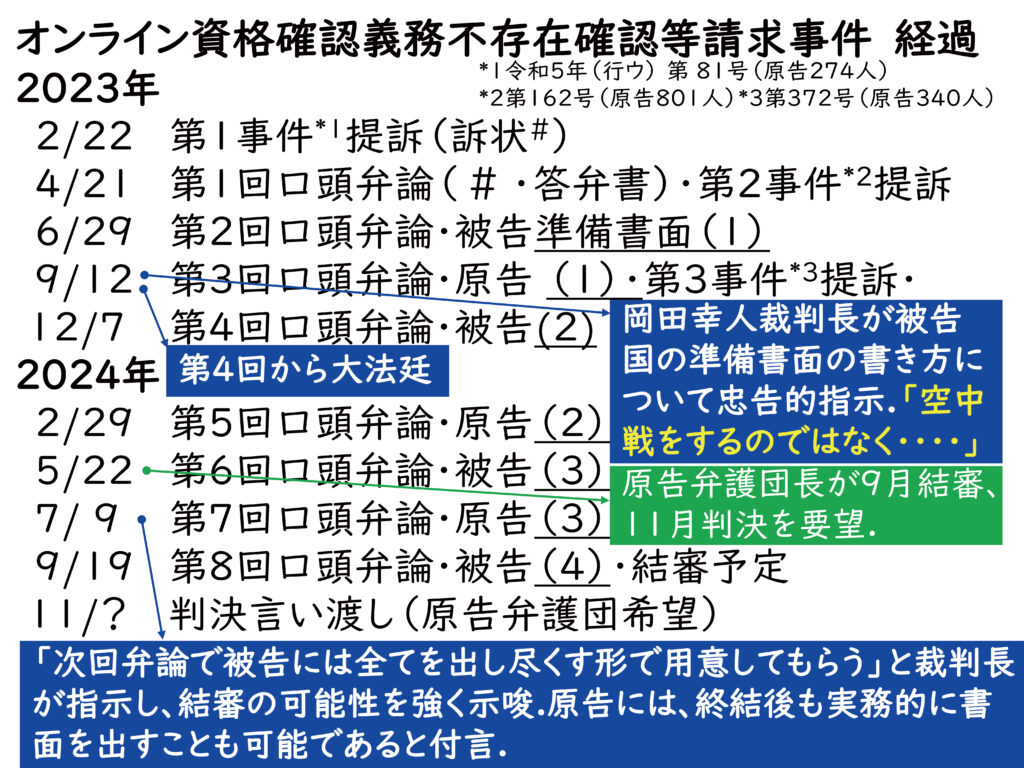

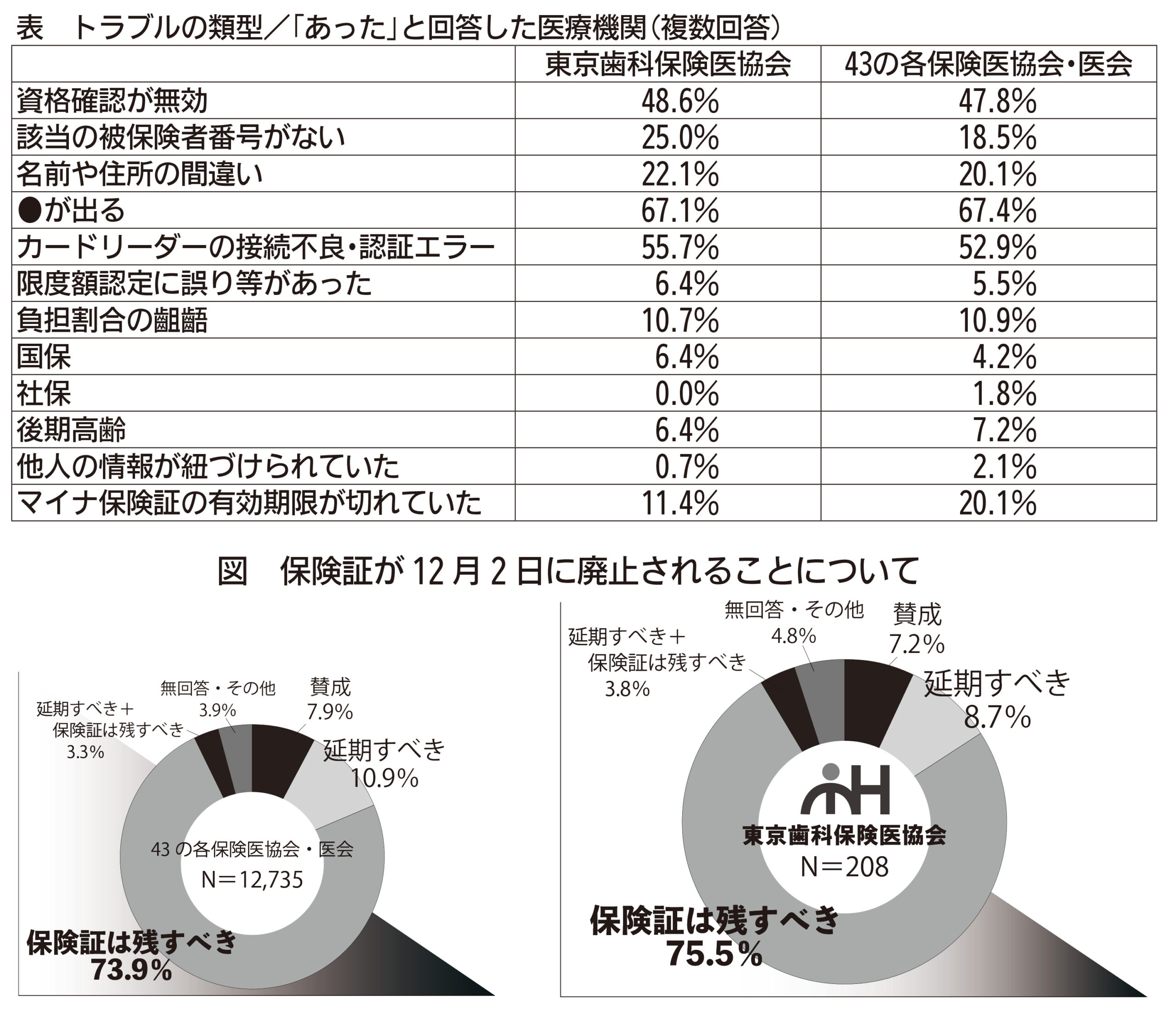

健康保険証の発行終了まで、約1カ月となった。本号では、10月号から引き続き協会に寄せられるマイナ保険証やオンライン資格確認システム(以下、オン資)のトラブルへの相談内容を踏まえ、その類型と対応方法を解説する(図1)。

本解説は10月中旬時点の資料を基にしており、今後変更となる可能性がある。その際は、機関紙や協会ホームページ、デンタルブック・メールニュースなどでお知らせする。

*「解説①」は「協会ニュース」本年10月7日投稿分をご覧ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆マイナ保険証が読取不可の場合

全国保険医団体連合会(以下、保団連)が公表した「2024年5月以降のマイナ保険証トラブル調査」によると、70.1%の医療機関が何らかのトラブルを経験している(教えて!会長!!No.88参照)。マイナ保険証の読取時に起きるトラブルは図1・トラブル①である。相談の中には、「職員のマイナ保険証は読み取れるのに、患者のマイナ保険証は読み取れない」というものがある。

この場合は、マイナ保険証およびスマホなどでマイナポータルの資格情報の画面を確認する、または健康保険証で資格確認を行う。なお、通知で明記されていないが、マイナ保険証および「資格情報のお知らせ」の確認でも対応可能と思われる。

また、図1・トラブル②のように、それらで解決できずカードリーダーの故障、または通信障害が原因の場合は、オンライン資格確認等コールセンター(☎ 0800―080―4583/営業時間:月〜金曜8時〜18時、土曜8時〜16時)に電話して「システム障害時モード」を使用可能にしてもらい、氏名等を用いて確認を行う。

ただ、「コールセンターは繋がりにくい時もあり、モードの使用開始まで時間もかかるため、利用しにくい」との声が協会に寄せられている。

◆顔や暗証番号で認証不可の場合

図1・トラブル③のように、「顔認証できず、暗証番号もわからないため、認証ができない」という場合もある。その際は、医療機関側で「目視確認モード」を立ち上げ、マイナンバーカードの写真を用いて本人確認を行う。

ただ、患者操作が主である顔認証や暗証番号認証に比べて、業務負担が大きい。

また、マイナンバーカードは、通常のカードおよび暗証番号認証が使用できない顔認証マイナンバーカードに加え、歯科で利用されることに疑問は残るが、今年12月2日からは1歳未満に発行される顔写真のないカードの3種類になる。新しいカードは顔写真がないため、顔認証および目視確認モードが使えない点に注意が必要である。

◆「無効」等が表示される場合

図1・トラブル④のように、「無効」等が表示される場合がある。その際はマイナポータルでも資格情報を確認できないため、健康保険証で確認する。

なお、過去の受診歴等から資格情報に変更がないことを口頭で確認できた場合、その保険者等番号および被保険者等記号・番号でレセプトを請求できる。また、有効な健康保険証はあるが「資格(無効)」と表示された場合は、表示された過去の資格情報で請求できる(正しい保険者へ自動振替)。いずれの場合もレセプトの摘要欄に「旧資格情報」である旨を記載する。

しかし、図1・トラブル⑤のように「患者が健康保険証を破棄した」等の理由で対応できない場合もある。その際は、システム障害時モードで対応できない場合も同様だが、「被保険者資格申立書」を患者に記載してもらい、該当する1〜3割のいずれかの一部負担金を受領する。ただ、「記載内容は正しいのか、遅滞なく診療報酬が支払われるかという不安がぬぐえない」と消極的な医療機関が少なくない。

なお、5年ごとに更新が必要なマイナ保険証の電子証明書について、更新を忘れても有効期限終了後3カ月間は利用できる。3カ月を経過すると利用できなくなり、「資格確認書」が発行される。

また、資格が有効でも「有効期間終了」欄が空欄で表示される場合があるが、これはオン資の仕様であり、有効期間終了日を確認する必要はない。

◆「●」が表示された場合

図1・トラブル⑥の「●が出る」は、氏名・住所等に旧字等があると起きる。そのままでもレセプトは請求できるが、カルテや処方箋等の作成時は「●」のままでは作成できず、確認が必要となる。その際、患者の同意を得て、マイナンバーカード表面の氏名等の確認、確認を目的とした一時的なカードの受取ならびに表面のコピーおよびコピーの保管は可能である。ただ、カードの受取は紛失等の恐れがあるため、「●」を問診票等から確認する場合もあるようである。

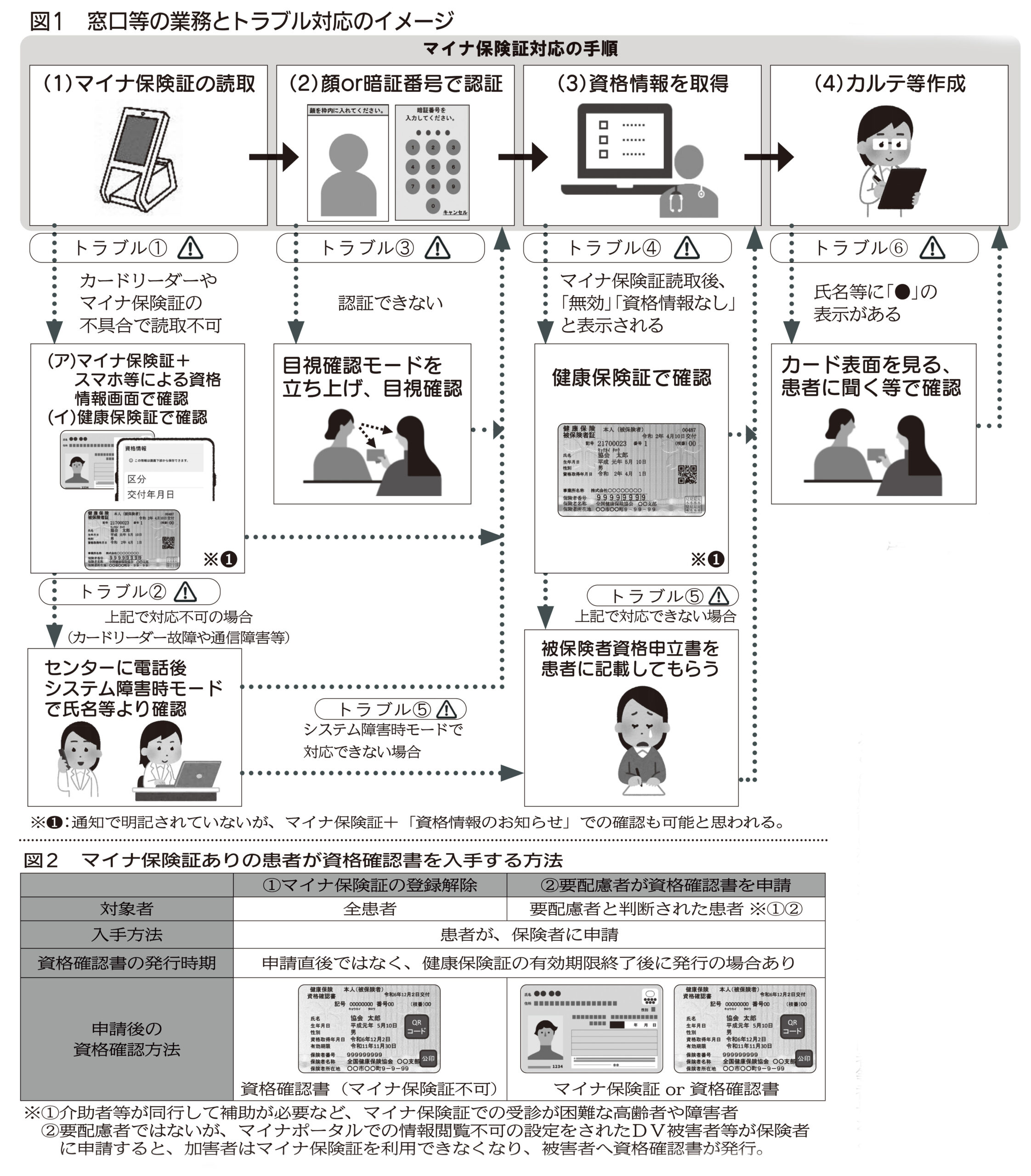

◆「マイナ保険証あり」の患者が資格確認書を持つには

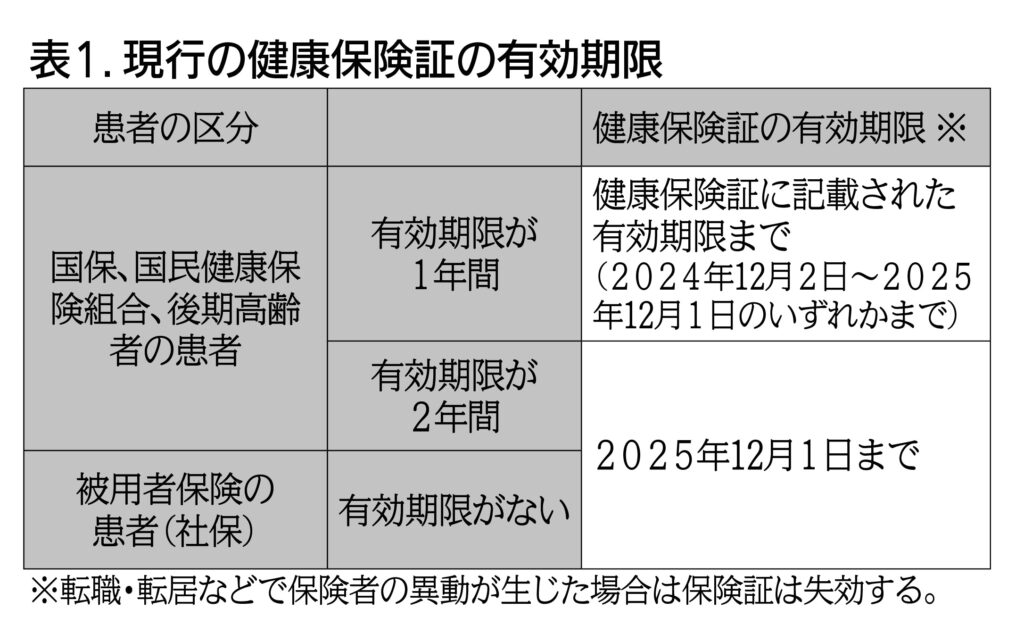

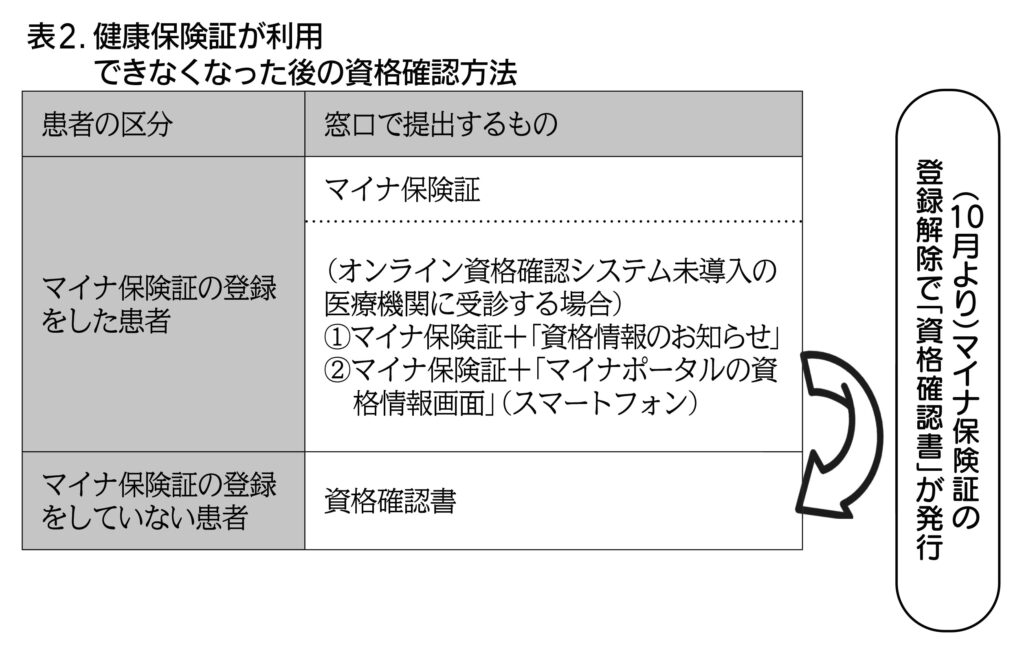

マイナ保険証ありの患者が登録解除した場合、または患者が保険者に要配慮者等に当たるとの申請をした場合などは、資格確認書を入手できる(図2)。

ただ、厚生労働省は要配慮者について、一律の基準を設けておらず、保険者により判断が異なる可能性がある。確実に入手したい場合は、マイナ保険証の登録解除をした方がよいと考えられる。

◆健康保険証を残した方が混乱は少ない

オン資は、健康保険証と比べてトラブルおよび対応方法が複雑である。トラブルが起きていない医療機関もあるが、利用率の低さ(9月時で13.87%)に起因している側面はある。前号で解説した通り、マイナ保険証の有無で「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」が送られてくるが、それなら一律に健康保険証を送った方が現場の混乱は少ないのではないか。

協会は、今後も健康保険証の存続を求める要求を行っていく。

後発医薬品との価格比較リスト[487KB]

後発医薬品との価格比較リスト[487KB]

<マイナ保険証問題・若手のホンネ>

<マイナ保険証問題・若手のホンネ>