6・7月号症例研究の掲載と7月号症例研究誤りのお詫び

6月号及び7月号の症例研究を会員限定サイトに掲載しました。ID及びパスワードを入力してログインをした上でご活用ください。

また7月症例研究の急性対応加算(5/7・5/16・5/26算定)の点数に誤りがございました。急性対応175点と掲載しておりますが正しくは170点の誤りです。つきましては、正しい点数に修正した7月号症例研究を会員限定サイトに掲載致しますので、ご不便をおかけいたしますがご参照を頂けましたら幸いです。

6・7月号症例研究の掲載と7月号症例研究誤りのお詫び

6月号及び7月号の症例研究を会員限定サイトに掲載しました。ID及びパスワードを入力してログインをした上でご活用ください。

また7月症例研究の急性対応加算(5/7・5/16・5/26算定)の点数に誤りがございました。急性対応175点と掲載しておりますが正しくは170点の誤りです。つきましては、正しい点数に修正した7月号症例研究を会員限定サイトに掲載致しますので、ご不便をおかけいたしますがご参照を頂けましたら幸いです。

グループ生命保険加入者特典スタート!/第1弾は星野リゾート特別優待

グループ生命保険にご加入頂いている会員(同行者も利用可)が、毎日を健康で過ごすお手伝いをしたいと考え、加入者特典をご用意しました。

ご加入者の方はふるってご利用ください。

☆まだグループ生命保険に加入されていない会員はこの機会にご加入下さい。

◆加入者特典第1弾は星野リゾート特別優待

一般価格から1,000円から5,000円割引(全国26か所)

新しい形のリゾートを次々と生み出している今注目のリゾートグループです。

「日本のおもてなし」が多くの方を魅了しています。同行者(複数)も同様の割引の特典がご利用できます。

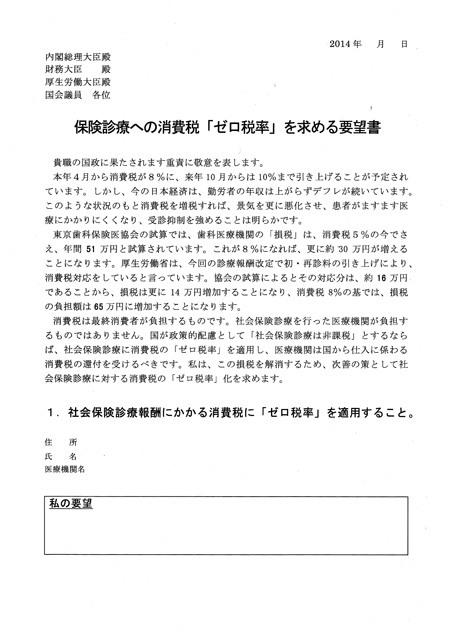

消費税ゼロ税率署名にご協力を

本年4月、消費税が8%に引き上げられました。消費税増税は、実に17年ぶりのことです。今後、政府はさらに増税を行い、来年10月には10%まで引き上げることを予定しており、安倍首相はその判断を本年12月に行うと明言しています。現行制度のまま進みますと、保険医療機関は“非課税”となっているため、患者さんから消費税を預かることができず、その分の消費税を保険医療機関が支払うことになっています。そのため、消費税が増税されますと、いわゆる「損税」が大幅に増えてしまいます。協会ではこの動きに対して、保険診療への消費税「ゼロ税率」を求める院長署名を行っています。ご協力をお願いいたします。

署名用紙は、この下からダウンロードしていただき、署名の後、お手数ですがFAXにて協会あてお送りください。

PDF画像の拡大とダウンロードはここをクリック!! PDF拡大縮小の「+」「-」ボタンをご活用ください

接遇の心を伝える/ANA接遇講習会

接遇の基本として、接遇とはなにか、サービスとホスピタリティ、数ある歯科医院から選んでもらえるような感動を届ける接遇、患者さんの心理や第一印象の重要性などを、講師の経験談や医療現場で起こりうる事例を出しながら、説明された。

講演内容は、座学だけにとどまらず、2人1組のペアを組み立ち居振る舞い、お辞儀について等のペアワーク、また、講師から身だしなみについて参加者の意見を問う場面が織り交ぜられており、参加型の講習形式。

「接遇とは、思いがけなく出会った方に対しておもてなしの心で接すること」「フレンドリーと緊張感は違う」「第一印象は15秒で決まる」「医療では失敗は成功のもとではく、死に繋がる。しかしミスは誰もがおかす。だから防ぐことが重要」「不当要求とクレームは違う」などと説かれ、基本的な身だしなみなど接遇の基本はもちろんのこと、クレーム対応、医療人としての姿勢についてまでも熱演された。

シンポジウムで厚生省保険局の和田補佐も講演/2014年度第42回定期総会を開催

協会は6月21日、新宿区西新宿のエステック情報ビル内のホールで2014年度第42回定期総会を開催しました。当日は、総会で議案5本の審議を行ったほか、シンポジウム「今次改定の評価と2025年の歯科保険医療の展望―厚労省は歯科医療をどう変えたいのか?混迷する現場の声は届いていたのか?このシンポジウムから将来を読み解く」を開催しました。

総会、シンポ終了後には、懇親会が開催され、民主党の牧山ひろえ参議院議員、共産党の小池晃・田村智子両参議院議員、共産党の大山とも子都議会議員、さらに円よりこ元参議院議員、東京都歯科医師連盟の高橋英登会長があいさつを行いました。

総会の冒頭で挨拶に立った松島良次会長は、今回のシンポジウムは会員へのメッセージを送るためのものであり、特に厚生労働省保険局医療課の和田康志補佐の講演内容に期待しているとしました。

続く議案の審議では、提起された議案5本はすべて承認され、新理事として本橋昌宏・相馬基逸両氏の就任も承認されたほか、5号議案として提示された「決議案」も承認されました。

◆シンポジウムの模様

シンポジウムでは、協会の加藤開理事が「人生の最後まで自分の口(歯)で食べるためのSPT」を、馬場安彦理事が「在宅医療を推進するために~現場からの問題提起~」、さらに厚労省保険局の和田康志補佐が「歯科医療の方向性について~診療報酬改定を踏まえて~」を講演しました(写真は3講師の面々)。コーディネーターは協会の坪田有史理事が務めています。

まず、加藤理事は諸データをもとに歯周病と全身疾患の実情を紹介し、SPTやメインテナンスの継続が歯の喪失リスクや歯周病進行と再発可能性を低減することを説明。しかし、2013年6月の社会保険診療行為別調査での日本全国の歯周病患者数は907万6712人としているものの、学会では日本全国の歯周病患者数は9000万人いると推測されていることを指摘しました。また、SPTのみならず歯科における検査の充実の必要性を訴え、具体例として①細菌学的・生化学的検査、②禁煙指導・治療、③唾液分泌機能検査―の3種類を掲げました。さらに、医科歯科連携において、診療に必要な情報を提供して情報提供料1が算定できるようにしてほしいと、強く要望しました。

次に、馬場理事が在宅歯科医療について講演し、高齢者人口が21%を超えると「超高齢社会」となるが、東京都の推計値では来年度の東京都は24%を超えることから、東京は既に超高齢社会に突入している現状を認識するよう強調。訪問歯科診療を実施している歯科診療所の実情を説明した後、在宅歯科医療を一歩進めるには、制度的側面からは、①診療報酬による評価と不合理解消、②医療保険と介護保険の給付調整を整理―が必要で、心理的側面からは、①他職種との連携方法、②寝たきりに近い患者の治療が難しいこと、③現実的には、休憩時間を削って訪問を行っていること―などを強調し、改善の必要性を訴えました。

最後に和田氏は、1人平均う蝕歯数の変遷と歯科医療費・歯科医療費構成割合の年次推移を分析し現状を説明。口腔機能管理による在院日数削減効果や歯科治療需要の将来予測イメージを提示した上で、2014年度歯科診療報酬改定について説明。その中で、昨年秋以降から中医協で協議・検討が加えられている主治医機能について触れ、「歯科ではどのような主治医機能が必要なのか、どのような評価が必要なのか」を議論する必要があり、臨床現場サイドでの検討、提案に期待することを伝えました。さらに、今後の歯科診療報酬を考える上での論点として、①形態回復に加え機能回復の視点、②歯科疾患の重症化予防の視点、③歯科の主治医機能の考え方、④新技術や新医療機器を保険導入するためのツールの活用―という4つの視点を中心に説明。これらのうち④に関しては、新たな技術や医療機器の保険導入などに関する手続きに関し、医療技術評価提案と新規技術届出のほかに、企業による保険適応希望書提出も有効であること等を紹介しました。

最後に和田氏は、1人平均う蝕歯数の変遷と歯科医療費・歯科医療費構成割合の年次推移を分析し現状を説明。口腔機能管理による在院日数削減効果や歯科治療需要の将来予測イメージを提示した上で、2014年度歯科診療報酬改定について説明。その中で、昨年秋以降から中医協で協議・検討が加えられている主治医機能について触れ、「歯科ではどのような主治医機能が必要なのか、どのような評価が必要なのか」を議論する必要があり、臨床現場サイドでの検討、提案に期待することを伝えました。さらに、今後の歯科診療報酬を考える上での論点として、①形態回復に加え機能回復の視点、②歯科疾患の重症化予防の視点、③歯科の主治医機能の考え方、④新技術や新医療機器を保険導入するためのツールの活用―という4つの視点を中心に説明。これらのうち④に関しては、新たな技術や医療機器の保険導入などに関する手続きに関し、医療技術評価提案と新規技術届出のほかに、企業による保険適応希望書提出も有効であること等を紹介しました。

明日の定期総会開催の準備作業を進めています

明日6月21日(土)午後3時から、新宿のエステック情報ビル21階会議室で、第42回定期総会を開催します。協会事務局では現在、総会当日に向け、最後の準備、各業務分担係の備品や段取りなどの最終チェック、シンポジウムの打ち合わせと詰めの作業等が行われています。マスコミの取材負複数の申し込みがあり、そのための準備も整えています。

象牙質う蝕の診断とコンポジットレジンの修復めぐり学術研究会開催

6月18日、なかのZERO小ホールで第1回学術研究会を開催しました。今回の講師は台東区で開業し日本接着歯学会理事・認定医の猪越重久先生(写真)。テーマは「象牙質う蝕の診断とコンポジットレジン修復」。参加者は、146名となりました。

冒頭のあいさつで松島会長は、協会が推進しているゼロ税率患者署名への協力を説明し、参加者から16筆をいただいています。

◆弁護士・税理士による会員無料相談を実施中◆

―今月は6月19日(木)開催です。早めのお申し込みを!!

協会では毎月第3木曜日に「会員無料相談デー」を開催しています。

協会の顧問弁護士と顧問税理士が無料で先生方のご相談に応じています。歯科に関する税務や法律に関する会員の先生向けの無料相談です。

【開催について】

◆日 時:2014年6月19日(木)午後2時~5時まで。

◆時 間:14時~17時(お1人1時間)

◆場 所:協会会議室

※税理士相談、弁護士相談いずれも3人まで。残席わずかです。すぐにお申し込みを。

※要予約です。あらかじめ協会 経営・税務・スタッフ教育までご連絡ください(TEL 03―3205―2999)。

熱中症にご注意を/環境省の熱中症予防情報サイトについて

東京では、6月に入り梅雨入りして以降、ものすごい雨量が記録されたり、晴天になると急に強い日照りに気温が上昇したりと、毎日落ち着かない日々が続いています。

この時期から、毎年注意を要するのが「熱中症対策」です。

熱中症は、条件次第で誰でもかかってしまう危険性があり、死亡に至るケースも稀ではありません。

熱中症はどのような時に起こりやすいのか。家庭向け医療書籍やインターネットで検索すると、かなりの情報が掲載されています。

そのような中で、熱中症に関する情報が環境省が配信しているのをご存知でしょうか。以下に、ホームページのアドレスを明記します。暑さ指数、熱中症の予防対策と対処方法、熱中症環境保健マニュアルなどが参考になります。

熱中症については、会員の先生やスタッフの方々はもちろんのこと、通院されている患者さんにもご注意いただきたいところです。

◆環境省熱中症予防情報サイト➜http://www.wbgt.env.go.jp/

「まったくの欠陥法案」と小池議員が訴える/6.12院内集会から

6月12日、「医療・介護総合法案」の廃案を目指した院内集会が、参議院議員会館講堂で開催され、保団連の住江憲勇会長が「ボロボロの医療・介護総合法案を断じて成立させてはダメ。廃案に向けて頑張っていきたい」と訴え、続いて済生会栗橋病院院長補佐の本田宏氏、花の谷クリニック院長の伊藤真美氏、全国医師ユニオン代表の植山直人氏、全国パーキンソン病友の会事務局長の高本久吉氏から発言が行われた。医療・介護総合法案は、来週6月17日の参院厚生労働委員会で採決が予定されているところだ。

発言した4氏の中で、特に本多氏は、厚労省が提示した1000ページにも及ぶ資料を提示し、厚労委員会所属の国会議員がこの資料を読んで審議に参加しているのか、疑問符を投げかけた。そして、問題点として、①臨床現場の意見が反映されていない、②OECD比較では、日本の医療費はGDP比に対して極めて低い、③医師数問題や病院体制の課題―を指摘した。

集会に駆け付けた小池晃参議院議員(共産党・医師)は、「午後も厚労委員会で追及していく。まったくの欠陥法案。成立させたら、今後、地域での医療・介護の現場には混乱・悲惨な状況が待っている。介護利用負担2割アップの基礎資料データの間違い、厚労大臣の発言撤回など、いかに急いで作成した欠陥法案であるか露呈している」と訴えた。

「廃案しかない!医療・介護総合法案」院内集会に医療関係者200人が集結

6月12日、参議院会館講堂において「廃案しかない!医療・介護総合法案」院内集会が開催された。これは全国保険医協会連合会(保団連)や医労連、民医連、患者同盟など主催したもので、参加者はおよそ200人に上り、会場内は椅子に座りきれず立ったままの参加者も目立った。

通常国会の会期末を来る6月22日に控え、現在参議院で審議中の医療・介護総合法案を廃案に持ち込むべく、会場内は大変な熱気に包まれた。共産党の小池晃議員は「これまで政府が説明してきたこの法案の説明は完全に破たんしている。また6月17日の採決をめざして政府はかなり焦っている。いまこそ皆さんが声を上げ、廃案に持ち込もう」と述べたほか、福岡で精神科医院を開業する河野正美議員(日本維新の会)は「この法案では、検査技師が医師の指示のもと造影剤を注入できるといった内容が含まれている。必ず死者が出るような内容だ」述べ、廃案を強く訴えた。このほか、生活の党幹事長鈴木克昌議員、共産党の田村智子議員、民主党の郡和子議員から訴えがあったほか、フロア発言では全国パーキンソン病友の会などからこの法案の危険性を訴えた。最後に、この法案により必要な医療・介護が受けられなくなる患者・利用者が溢れる危険性を指摘し、廃案を強く求めるアピール案を大きな拍手で採択した。

なお、今回の集会は朝日新聞や東洋経済新報社などが取材に訪れており、注目度の高さを伺わせた。

40年間の念願かなう/協会会員5000名に

◆会員一人一人のご協力に感謝

2002年に4000名会員を達成した時に、「4000名会員は通過点。名実ともに『もの言える組織』になるために、都内の歯科医療機関の半数である5000人会員を目指す」と、当時の定永健男組織部長が宣言してから12年。協会は、今年5月に会員5000名を超える組織となった。

◆1973年の創設時からの念願

1973年の発足当初の180名から、実に40年を費やし達成された。協会の入会動機は、共済加入、患者トラブル、新規指導相談や研究会の参加などさまざまだが、その多くが先輩、友人、親である会員からの「紹介」や「勧め」にたどり着く。5000名を達成したいま、会員一人ひとりのご協力にあらためて感謝の意を表したい。

また、設立時に機関紙で表明した「歯科医と患者が共に信頼し合えるような医療制度を築きあげる努力をすることは、歯科保険医の使命と任務である」を一貫してきたことや「か初診反対運動」、歯科医師の需給問題を真正面から取り上げた「歯科改革提言」などその時々の問題を取り上げ「悪いものは悪い」と正面から向き合ってきたことが、「紹介に値する組織」と評価されたと受けとめている。

春の組織拡大強化月間に当たる本年4~5月の2ヶ月間で、新規開業者を中心に50名が入会された。この50名の会員が胸を張り、誇りを持って友人や後輩に紹介できる協会で常にあり続けるよう取組んで行く所存である。

◆ゼロ税率要望にもご協力を

本年4月の消費税増税に伴い、診療報酬改定でも初・再診料が引き上げられた。来年10月には消費税の10%への引き上げが予定され、患者の受診抑制を強めることは明らかだ。「もの言える組織」の力を結集するためにも「保険診療への消費税『ゼロ税率』を求める要望書」にご協力いただきたい。

◆5000名会員の金子先生にインタビュー

春の組織拡大強化月間中にご入会いただき、5000人目の会員となった金子博明先生(上写真左)に山本鐵雄組織部長が表敬訪問を行った。

偶然にも、金子先生と山本部長は同窓で、しかもアメリカンフットボール部の先輩・後輩で久々の再会となった。

金子先生が入会された動機は協会の共済制度。金子先生は、「家族が増える中で将来のことを考え、保険医年金制度の安定性と利率のよさに魅力を感じた。その他にも仕組みがシンプルで高い保障があるグループ生命保険にも加入したいと考え、この機に入会した」と語る。

また、金子先生の実父である金子芳明先生も三十年来の会員で、これまでにもご一緒に新点数説明会や学術研究会に参加されており、「協会は比較的身近にあった」とも言葉を添えられた。特に、お父様から医院を継承した際の新規個別指導では、「協会役員の先生が本当に親身になって相談にあたってくれたことを感謝しています」と振り返られていた。

インタビューの中で、金子先生から、早速、友人の医師にも「保険医年金」を紹介されていたことを語られ、「医科であれ歯科であれ、人と人とのつながりこそが、強い協会を創りあげる」と山本部長はインタビューを締めくった。

歯援診の講習会を開催/103名が参加

6月3日、千代田区日比谷公園内の千代田区立日比谷図書館文化館内の日比谷コンベンションホールで、在宅療養支援歯科診療所の施設基準に対応した講習会「高齢者歯科医療を支えるために」を開催し、103名が参加しました。当日は、繁田雅弘氏(首都大学東京大学院人間健康科学研究科教授)、茂木伸夫氏(がん・感染症センター都立駒込病院歯科口腔外科部長)、森元主税氏(当協会副会長、北区開業)が講演を行いました。

繁田氏からは、「高齢者の心身の特性および疾病の特徴」をテーマに、茂木氏から「緊急時の対応」をテーマに、森元氏から「高齢者の口腔機能の管理(管理計画の立案を含む)」をテーマに、それぞれ説明しました。

参加者からは「話が理解しやすく、説明が素晴らしい」「何回でも開催してほしい」などの声が寄せられ、大変好評でした。

なお、修了証を希望された先生には、6月6日に発送いたしました。ご確認下さい。

◆歯援診について

歯援診(在宅療養支援歯科診療所)は、2008年度診療報酬改定の際に導入された施設基準です。支援診の届け出を行うには、歯科診療料算定の実績や必要な研修の修了、歯科衛生士の配置、保険医療機関との連携等が必要な要件となっています。研修は届け出日から4年以内は有効です。

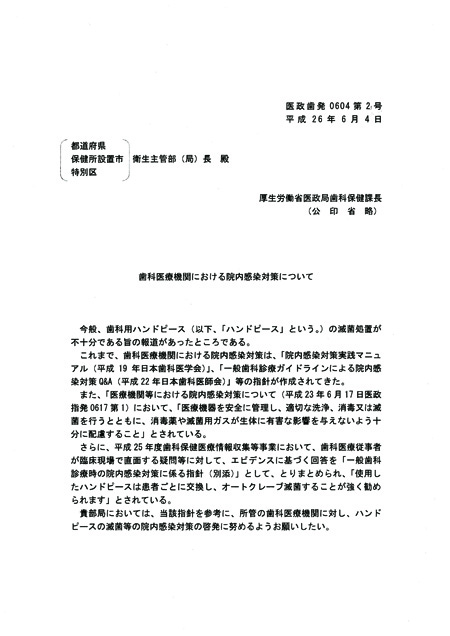

歯科医療機関の院内感染対策めぐり厚労省歯科保健課が担当部局に通知

厚生労働省は6月4日、医政局歯科保健課長名により、全国の各都道府県と保健所設置し、特別区の永生主管部局あてで「歯科医療機関における院内感染対策について」を通知した。内容は以下の通り。

PDF画像の拡大とダウンロードはここをクリック!! PDF拡大縮小の「+」「-」ボタンをご活用ください

歯科医療に関し「ZAITEN」が再び特集組む/今次診療報酬改定などの視点から指摘も

財界展望社発行の月刊「ZAITEN」7月号がこのほど発売されたが、その中で「歯科医生き残りの条件」と題した特集を組み、2014年度診療報酬改定、歯科医師国家試験合格率、歯科訪問診療などの視点から、今後の歯科診療所について論じている。同誌はこれまでに「歯科医倒産ラッシュの悪夢」などを企画、掲載してきた経緯がある。

2025年の歯科保険医療展望でシンポジウムを開催/パネリストに厚生労働省保険局医療課の和田康志技官も

★2014年度第42回定期総会のご案内★

東京歯科保険医協会は来る6月21日(土)午後3時より、2014年度第42回定期総会を開催いたします。当日の予定は以下の通りですが、今回はシンポジウム「今次改定の評価と2025年の歯科保険医療の展望」を開催します。シンポには、当協会の加藤開理事(社保・学術部長)、馬場安彦理事(地域医療部長)のほか、厚生省保険局医療課の和田康志課長補佐(歯科技官)も参加します。ご期待ください。

【東京歯科保険医協会第 42 回定期総会】

◆日 時 6月21日(土)

◆総 会 午後3時~5時

◆シンポジウム 午後5時~7時

◆懇 親 会 午後7時~9時

★会 場 エステック情報ビル・21階会議室B

(新宿区西新宿1-24-1/TEL 03―3342―3511)

①総会議事 午後3時~5時

【 議 案 】

第1号議案 2013年度活動報告の承認を求める件

第2号議案 2013年度決算報告の承認を求める件

第3号議案 2014年度活動計画の承認を求める件

第4号議案 2014年度予算の承認を求める件

第5号議案 決議採択の件

②シンポジウム 午後5時~7時

『今次改定の評価と2025年の歯科保険医療の展望

―厚労省は歯科医療をどう変えたいのか? 混迷する現場の声は届いていたのか? このシンポジウムから将来を読み解く』

・パネリスト

加藤 開 氏:協会理事/ 社保・学術部長)

馬場安彦 氏:協会理事/ 地域医療部長)

和田康志 氏:厚生労働省保険局医療課課長補佐

③懇 親 会 午後7時~9時

・会場: エステック情報ビル4階Y’s(アゴラ)

歯科医療の課題 ― と題し日本対がん協会の垣添会長が定期の口腔ケアを提唱

日本対がん協会の垣添忠生会長の主張ともいえる「歯科医療の課題/定期の口腔ケア全世代で/“かむ力”維持し健康長寿」が読売新聞の『地球を読む』に掲載され、歯科医療界はもとより広く医療関係者、介護施設関係者などから注目を集めている。

垣添先生の指摘は、柔らかい食品やお菓子が好まれるようになって、噛む回数自体が減ってしまったためあごの発達が遅れたり、歯並びが乱れるなどを来しているほか、よく噛んで食べないと満腹感が得られず食べ過ぎにつながり、ひいては肥満や成人病を来す。噛むことから遠ざかれば遠ざかるほど認知症の危険も高まる。そのような事態から脱するには、よく噛むこと、さらによく噛むためには口の中、つまり口腔の健康維持が不可欠であり、その成果は医療費の節約にもつながる、というのがおおよその趣旨だ。

垣添先生は国立がんセンターの総長を務めた経歴を持ち、現在も同センターの名誉総長でもある。がん治療の第一線で尽力された方が、噛むことの大切さ、口腔ケアの大切さを指摘しているこの主張は、本年1月19日の読売新聞朝刊の12面にわたって掲載されたものだが、垣添先生ご本人の了解と読売新聞社の許可を取ってここにPDFでダウンロード可能な形としましたので、会員の先生ご自身はもとより、患者さんとそのご家族などにもお配りいただければ幸いです。

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」が衆議院で可決され、参議院に送られた。

同法案は医療法や介護保険法など19もの重要法案をまとめたもので、そのいずれもが今後の国民の医療、暮らしに大きな影響を及ぼすものである。それぞれの法案は慎重な審議が求められるものであり、短期間で、一括で審議し、多数の力で採択を強硬することは断じて許されるものではない。

政府は「税と社会保障一体改革」のもと、2025年への対応を口実に、より安上がりの医療・介護・福祉を目指した政策を盛り込んでいる。「地域医療ビジョン」「病床機能報告制度」により、2025年に必要とされる202万病床のうち43万床削減することを計画し、患者を在宅などに移動させようとしている。「ビジョン」に従わなければ医療機関にペナルティを課し、病床を削減させることも盛り込む。介護の分野では、要支援1・2の訪問・通所介護の保険外し、特養ホームから要介護度1・2の利用者締め出しなどを計画している。医療・介護・福祉のインフラの整備の見通しもないままに、こうした計画が進めば、多くの「医療難民」「介護難民」を生み出すことになりかねない。

その他、医療従事者の業務範囲拡大や医療事故調査制度の創設、外国人医師・歯科医師への規制緩和など医療の「安心・安全」から、慎重な審議が求められる問題が多い。

同法案は国民の権利に基づく社会保障制度を国民相互による「助け合いの仕組み」に変更することで、国の責任を放棄し、「社会保障給付の重点化」により風邪など軽医療の保険外しなどを行おうとするものである。同法案の拙速な審議をやめ、廃案を強く求めるものである。

2014年5月23日

東京歯科保険医協会

第4回理事会

理事会声明

国民との信頼関係崩れる「選択療養」には断固反対

政府の規制改革会議は、3月から4月にかけて、保険外併用療養費制度の中に「選択療養制度(仮称)」を創設する提案を行っている。これは「困難な病気と闘う患者が治療の選択肢を拡大できる」ように、「極めて短期間に」「保険外併用療養費を活用」できることを目指す。仕組みは、安全性・有効性を前提に診療計画や説明、書面による契約を行ったうえで、全国統一的な中立の専門家に申請し、実施するとしている。当初、実施は保険者に届出るなどとしていたが、保険3団体などからの反対表明を受けて、申請先を「全国統一的な中立の専門家」に変更するなど、提案内容の不十分な点が目立ち始めている。

現在、保険外併用療養費制度と歯科の補綴治療の一部を除き、「混合診療」は原則認められていない。新たな技術・材料で安全性・有効性が確認されれば、すみやかに保険給付の対象にするのが原則だ。現在でも保険外併用療養費制度には保険収載のための評価を行う評価療養があり、さらに新たな制度を加えることにどのような必要性があるのか疑念を抱かざるを得ない。

歯科医療には、インプラント治療などの自費診療が存在しているが、これらが「選択療養」に充てられることは想定されていない。いったん「選択療養」の対象となれば、保険収載は見送られ、自費部分を支払える患者しか「選択」できないこととなる。つまり同会議の狙いは保険給付範囲の固定化・抑制であり、保険外とされた治療を対象とした民間保険の導入にある。

さらに「選択療養」の対象が拡大されていけば、歯科医療で昔あった「差額徴収」制度の再来となる。1960年代に「患者の希望により」「保険収載されていない材料・技術」を保険診療に加えて、患者の自己負担により行うもので、混合診療そのものに拡大していった。このため歯科治療費に対する信用が崩壊し、大きな社会問題となった。過去の例が示すように「選択療養」は、将来、医療担当者と患者・国民との信頼関係に亀裂を生むこともはらんでいるものと言える。

規制改革会議による「選択療養制度(仮称)」は容認できるものではなく、当会は断固反対の意思を表明するものである。

2014年5月23日

東京歯科保険医協会

第4回理事会

医療・介護総合法案の廃案求め国会内集会

本日5月22日午前、医療・介護総合法案の廃案を求める国会内集会が参議院会館前で行われ、約200人が集まりました。医師・歯科医師のほか、生活の党の小宮山泰子衆議院議員、民主党の田城郁参議院議員、共産党の小池晃・田村智子の両参議院議員の4議員が廃案を訴え、マイクを握りました。

会場にはマスコミも駆けつけ、集会に参加した患者への取材なども行われました。

第75回社会保障審議会医療保険部会が開催/被用者保険5団体は医療費適正化強化で要望書を田村厚労相に提出

厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会の第75回会合が、昨日5月19日、厚労省内で開催された。今回は、市町村国保、全国健康保険協会、健康保険組合、高齢者医療制度などをめぐり、事務局資料をベースに各委員が意見を述べるフリートーキング的な形で議論が行われた。

その中で、各保険者とも、財政事情は厳しいことや負担保険料率に差問題が生じていることなどをあげ、保険者間には共通的な課題が存在することが示唆されている。ただ、社保審医療保険部会の遠藤久夫会長(学習院大学教授)は医療保険部会としてできることに絞り込んで議論していくとの姿勢を強調し、議論の方向性を示した。

審議終了前に、委員で佐賀県多久市長の横尾俊彦氏が肺炎死亡者の多数を高齢者が占めており、高齢になるほど肺炎の死亡率は高くなっている実態を指摘。その予防は医療費節約にもつながる可能性を示唆。地元の多久市では今秋から、65歳以上を対象とした肺炎球菌ワクチンの予防接種費用として2000円を助成することを説明・報告した(下記PDF参照)。

なお、この日19日付で、大塚陸毅氏(健康保険組合連合会会長)、小林剛氏(全国健康保険協会理事長)、米倉弘昌氏(日本経済団体連合会会長)、三村明夫氏(日本商工会議所会頭)、古賀伸明氏(日本労働組合総連合会長)の5氏による連名で「医療保険制度改革に関する被用者保険関係5団体の要望について」を取りまとめ、厚生労働省の田村憲久大臣に対して提出した。

朝日新聞の「指導・監査」めぐる報道に対し「申し入れ書」を提出/指導と監査を混同

5月11日(日)朝日新聞1面に「診療報酬 不正請求の疑い/厚労省、半数の調査放棄/対象、8000医療機関」との大見出しの記事が掲載され、さらに2面にはその関連記事として「厚生局 動かぬ監視役/診療報酬 不正請求情報 2年放置/被害拡大招く」との記事が掲載された。この記事掲載について協会では5月19日付で、政策委員会の中川勝洋委員長名による下記内容の「申し入れ書」を朝日新聞社報道局、担当記者あてに提出するとともに、関連メディアに対してもこれを届け、協会としての見解を提示した。

2014年5月19日

朝日新聞社 報道局 御中

特別報道部担当記者各位

申し入れ書

5月11日付朝日新聞に「厚労省、半数の調査放置」の報道がされた。

記事が取り上げている「調査」は、健康保険法73条にある「厚生労働大臣の指導」のことと思われる。同法で保険医に対し指導を受ける義務を課しているものの、それは「保険診療の取扱い、診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを主眼」に行われているものであり、決して「不正請求がないか調査する」ことを目的としたものではない。

また、厚生局からの開示情報を受けた「診療報酬を不適切な請求をした疑いのある」とする選定数8000件の内訳は不明だが、その中には、集団的個別指導の対象である、いわゆる「高点数医療機関」が多く含まれている可能性がある。2011年の東京の個別指導件数内訳(実施理由ごとに分類)では「高点数」が50%を占めている。現在、この内訳は「不開示」となっており2012年度は不明であるが、おそらくその内訳は変わらないと思われる。

そもそも集団的個別指導とは前年度の1件当たりの保険点数が平均の1.2倍を超える保険医療機関を行政が一方的に高点数医療機関と位置付け行うもので、翌年度も平均の1.2倍を下回らない場合、個別指導の対象とするものである。診療行為は患者ごとに個別的に行われるものであり、1件当たりの平均保険点数が高いからと言って不正や不当があるとは言えない。患者ごとに受診頻度、年齢、治療内容によって変動するのが当然である。

こうしたことを踏まえると、「診療報酬を不適切に請求した疑いのある医療機関の半数を調査せず見逃していた」との表現には悪意があり、読者に大きな誤解を与えるものとなった。

また記事には「立ち合い」について、「『身内』の医師が介在すれば調査が甘くなる」「有資格者である指導医療官がいれば立会人はいらない」とした。個別指導は大変センシティブな問題であり、行政サイドだけの密室状態では威圧的な雰囲気での運営になる。過去には指導時に恫喝を受けた保険医が自ら命を落とす事例も出ている。立会人は指導の公共性・正当性を担保させる方法の1つである。行政指導である個別指導を警察の取り調べと同一視することは大きな誤りである。正確な調査による報道を行うことを申し入れるものである。

東京歯科保険医協会

政策委員長 中川勝洋

歯科診療報酬改定後の影響を中心に議論/第1回メディア懇談会を開催

5月9日、協会会議室において2014年度第1回メディア懇談会を開催。メディア側の参加は3社。協会からは森本主税副会長と事務局、および司会として広報部長の藤野健正副会長が参加した。

今回の主な話題は、2014年度診療報酬改定から約1カ月経過したことを踏まえ、その何らかの影響が診療現場で起きているのか、患者さんの受診行動に何らかの変化が生じているか、などを取り上げた。

◆診療報酬改定と増税による影響は未だ実感できず

この点については、参加者が歯科医療の現場の取材の中で聞いた限りでは、「未だ変化があるといった実感がない」との声が意外と多いことや、「診療報酬引き上げと同時に消費税が8%に引き上げられたため、材料費や技工代の支払金額が値上げされ、診療報酬が引き上げられた実感がない」といった声があがっていることが紹介された。また、CAD/CAMと関連しては、「情報が未だ明確になっていないため、今は憶測するしかないが、5月中旬には何らかの問題が出てくるだろう」などが指摘された。

さらに、消費税の8%への増税後に関しては、3月に一部歯科診療所では駆け込み受診があったが、「全般的に駆け込み需要は想定内の多さであり、どの分野においてもほとんど落差はないようだ」との声があがった。

◆個々の医療に関する問題も見逃せない

その他、選定療養制度や混合診療拡大の動き、医療・介護総合法案など歯科医療に関わる問題における注意すべき点について議論が交わされたほか、経済界の動向に加え、安倍政権のあり方や法案等の審議の進め方についても話題が広がり、多角的に問題を追及し、活発な議論が行われた。

外来環の講習会の準備進む/明日5月10日に開催

協会では、経営・税務・スタッフ教育部が主体となって、明日5月10日(土)に「歯科外来診療環境体制加算の講習会」を連合会館大会議室(千代田区神田駿河台3-2-11)で開催します。現在、協会内ではこの講習会の準備を進めています。

歯リハなどを重点解説/第3回新点数説明会を開催

4月24日、協会は第3回新点数説明会をなかのZERO大ホールで開催し、572人が参加した。

説明会では、協会に寄せられた相談の内容を中心に4月診療分の請求を前に改めて留意点を確認しながら説明された。講師は協会講師団が務めた。

歯管については、文書提供について「文書提供しない場合、カルテには管理の要点を記載する必要がある」とし、診療所の実態に沿って対応は判断すべきとした。「歯リハ1」についてはT.コンデとの関係を説明し、特に同月にT.コンデから新製まで進んだケースの場合、歯リハ1を算定すると同月に義管は算定できないため注意が必要と語った。CAD/CAM冠では施設基準や算定要件の内容を改めて確認し、技工所を変える場合は施設基準の技工所等の届出内容の変更に当たるため、再度届出が必要であると注意を促した。加圧根充処置については疑義解釈により原則は従来通り、レントゲンは根充と同日に行い、特別な場合に、異日の撮影が認められると述べた。またその場合であっても加圧根充処置は根充と同日に算定することになると解説した。

症例の解説では歯管、C管理、歯リハ1、加圧根充処置の四事例を紹介し、解説資料に遡りながら丁寧に解説した。

会場から多くの質問が寄せられ講師団が答えた。

「輝け! いのち4.24ヒューマンチェーン」行動を実施

4月24日、「輝け! いのち4.24ヒューマンチェーン国会大包囲」行動が行なわれた。この企画は、「4.24ヒューマンチェーン」実行委員会(日本医労連・中央社保協・保団連・医療福祉生協連などで組織)が主催したもの。協会の森元主税副会長と竹田正史理事も参加した。

まず、呼びかけ人の勝田登志子/認知症の人と家族の会副代表、伊藤真美/花の谷クリニック院長、川島みどり/日本赤十字看護大学客員教授、本田宏/済生会栗橋病院院長補佐の4氏から挨拶があった。まず、勝田氏が「医療・介護の受けている人が、今回の”医療・介護総合法案”が成立すれば、今まで生活の拠点としていた場所から退去しなくてはならない。何とか阻止しなくては」と訴えたのを皮切りに、伊藤氏は「医師である私でしたが、この”医療・介護総合法案”が国会に提出されたことは、恥ずかしいことですが、ついこの前まで知りませんでした。国民が知らないうちに、審議・成立をみようとしています。こんなことを許すわけにいきません」とし、さらに川島氏が「50余年看護師一筋をしてきました。今日、ここに来ると当時、安保闘争でこの野外音楽堂で行なわれた抗議集会に来ていたことを思い出します。今回の集会も同じで、政府が進めようとする法案は、国民はもとより専門家も知りません。これは廃案にしなくてはいけません」と訴えた。

本田氏は、日本一、医師不足の埼玉県から来他ことを強調した後、「今まで、随分、日本医療の危機を訴えてきたが、なかなか改善・理解が広がらない。もう退こうかないと思っていた。しかし、親父が介護の世話を受けることなり、現場を見せつけられると、改めて介護も大変な状況にあることを知った。こうした中で、出された医療・介護総合法案には驚いた。1つ1つ慎重に議論ずべき内容を一括にして短期間で成立を図るという愚挙に出ている」と批判した。

続いて、各診療所スタッフ、関連団体のリレートークが行われ、それぞれ臨床現場からの現状と課題などを訴えた。さらに会場横の厚生労働省に向かって、シュプレヒコールを上げるとともに、手に手にプラカードを掲げて終了した。

疑義解釈を会員限定サイトに掲載

4月23日付で厚生労働省より疑義解釈(その4)および訂正通知が通知され、歯科に関わる主なものを会員限定サイトに掲載しました。

在宅歯科医療新点数説明会を開催/過去最高を更新!507名が参加

協会は4月17日、渋谷区文化総合センター大和田「さくらホール」において、診療報酬の改定に伴い、在宅医歯科診療に特化した在宅新点数説明会を開催し、会員やそのスタッフら507名が参加した。

冒頭、森元副会長があいさつの中で、今改定は2025年へ向けた改定であり、四年後の医療・介護同時改定に向けて準備がされている。特に今改定は財源の考え方が大きく変わったと述べた。また、診療報酬の中に、地域包括ケアシステムが明確に位置づけられ、これからの在宅医療を担うには、地域包括ケアシステムの理解が必要不可欠だと述べた。

森元副会長の挨拶を受け、地域医療部の橋本理事が、地域包括ケアシステムの概要と問題点について解説した。その中で、地域包括ケアシステムに歯科はほとんど参画できていない。これからは競争ではなく連携が必要で、自分たちから他職種との連携をしていかなくてはならないと呼びかけた。

続いて、地域医療部の馬場部長が、改定内容について訪問診療に関わる点数を中心に解説。大幅に区分や点数が変更された訪問診療料、歯科口腔リハビリテーション1、床副子やフッ化歯面塗布処置などの処置、3月に出された疑義解釈などを説明した。特に注意が必要な点については、当日配付資料に掲載したイラストなどを用いながら、丁寧に説明した。

次いで地域医療部の橋本理事が施設基準、介護保険、療養担当規則に関わる改定内容を説明した。介護保険は一円単位での窓口負担の徴収が必要であること、療養担当規則に経済上の利益の提供による患者の誘引の禁止が新設されたことなど、注意を促した。

最後に、地域医療部の横山理事が改定内容を踏まえた4症例を詳しく解説した。

会場からは「在か診は、自宅での診療を夫婦に行った場合は算定できるか」、「フッ化物歯面塗布処置の病名はCでよいか」など、大きく変更があった項目に対して多くの質問が寄せられた。

「新点数説明会」を開催します/改定される歯科診療報酬の詳細を説明します

中央社会保険医療協議会(森田朗中医協会長)は2月12日に開催した総会で、森田会長から田村憲久厚生労働大臣に対し、2014年度診療報酬改定について「答申」しました。

協会では、3月25日、27日の第1、2回新点数説明会に引き続き、4月24日(木)に「第3回新点数説明会」を開催します。また、日にちが前後しますが、4月17日(木)には「在宅歯科医療説明会」の第1回を皮切りに、都合4回、新点数説明会を開催します(うち1回は、特に「在宅歯科医療」に的を絞ります)。日時、場所などは以下の通りです。ぜひ、ご参加ください。予約不要です。

※写真は3月25日に文京区の文京シビック大ホールで開催した「第1回新点数説明会」の会場の模様です。

第3回新点数説明会 4月24日(木)

受 付 15時30分~

◆レセプトコンピュータ・医療機器等展示会 15時30分~19時

◆点数説明会(会場へのご案内) 17時45分~

( 開 演 ) 18時40分~21時

※レセプト記載要領、疑義解釈の解説が中心になります。

・会 場 なかのZERO大ホール(1292席)

・交 通 JR・東京メトロ中野駅下車徒歩8分

在宅歯科医療説明会 4月17日(木)

受 付 16時~

◆レセプトコンピュータ・

・在宅歯科医療用機材展示会 16時~18時

◆点数説明会(会場へのご案内) 17時30分~

( 開 演 ) 18時~21時

・会 場 渋谷区文化総合センター大和田・4階さくらホール(729席)

・交 通 JR・東急・東京メトロ渋谷駅下車徒歩5分

★ ところで、2014年度改定は、消費税増税分の対応により、一見、プラス改定のように見えますが、実際には、医療機関の負担は増える上、重点配分と効率化 によって、多くの医療機関では実質マイナス改定となる可能性が濃厚です。2014年度改定は2025年から訪れる超高齢化社会を見据え、今後爆発的に増え ると推測される有病者歯科医療について、重点的に点数が配分されます。そのことからも在宅歯科医療は予想以上の改定となり、義歯管理料については考え方そ のものも変わります。またSPT、歯周治療用装置などのほか、高齢受給者の一部負担金の取扱い、患者に発行する領収書や療養担当規則の変更など広範囲にわ たる改定となります。さらに、1年後に迫った電子レセプト請求猶予の終了への対応も必要となってきます。

協会はそのような状況にいち早く対応すべく、必要な講習会や研究会を開催していきます。

2地区で地区会員懇談会を開催/大井町と北千住で

「歯管の患者に提供する管理計画書が変更されたと聞いたが、旧様式はもう使えないのか?」、「有床義歯の管理は4月からどのように変わったのか?」や「技工所からCAD/CAMの案内が来ているけど、届出をしても大丈夫?」など新点数への疑問や不安を抱く会員が地区会員懇談会に集結。それぞれの定員を超える大井町(4月5日城南地区)107名、北千住(4月12日城東地区)71名の会員が参加した。

参加者の興味は新設された「歯リハ」・「CAD/CAM」と患者に提供する文書の取扱いが変更された「歯管」の3つに集中。特に、歯リハについては、「歯リハと同日・同部位のT.コンデの請求」、CAD/CAMでは、「自院の状況から施設基準の届出が出せるのか否か」に集中。これらの解説に留まらず改定のポイントを新点数説明会の講師陣が臨床例を挙げながら参加者の疑問や不安点を一つずつ解消。アンケートでも「有意義な時間であった」と多くの声が寄せられた。

また、歯管の文書については、「患者さんが文書は不要と感じていてもそのことを記載してもらうのは難しい」とアンケートで書かれた会員が多かったことが印象深い。

協会が新点数をテーマに開催する地区懇談会は今開催で、10年目を迎えた。都心部で行う新点数説明会に参加しづらいという会員の要望に応え開催した第1回(八王子で開催)の参加はわずか33名で定員の半数にも満たなかったが、10年後の今日では、立ち見が出る程の会に成長してきたことは、主宰者としても喜ばしく思う。秋には同会場で高点数指導や医療連携などをテーマに地区懇談会を開催する。期待されたい。

協会では、地区懇談会の締め括りとして5月17日(土)に立川で多摩地区懇談会を開催する。参加を希望する多摩地区の会員はお早めのご連絡を願いたいところだ(担当/組織部:03-3205-2999)。