1945年8月15日、先の大戦が終わり、今年80回目の夏を迎えた。戦前生まれの世代が高齢化していく中で、戦時経験が語り継がれる機会は少なくなっている。

残された時間でいかに後世に語り継いでいくか―。ここでは「上巻」として、会員ご本人や家族の戦争体験を投稿いただいた中から3点をご紹介する。「下巻」は改めてご紹介させていただく。

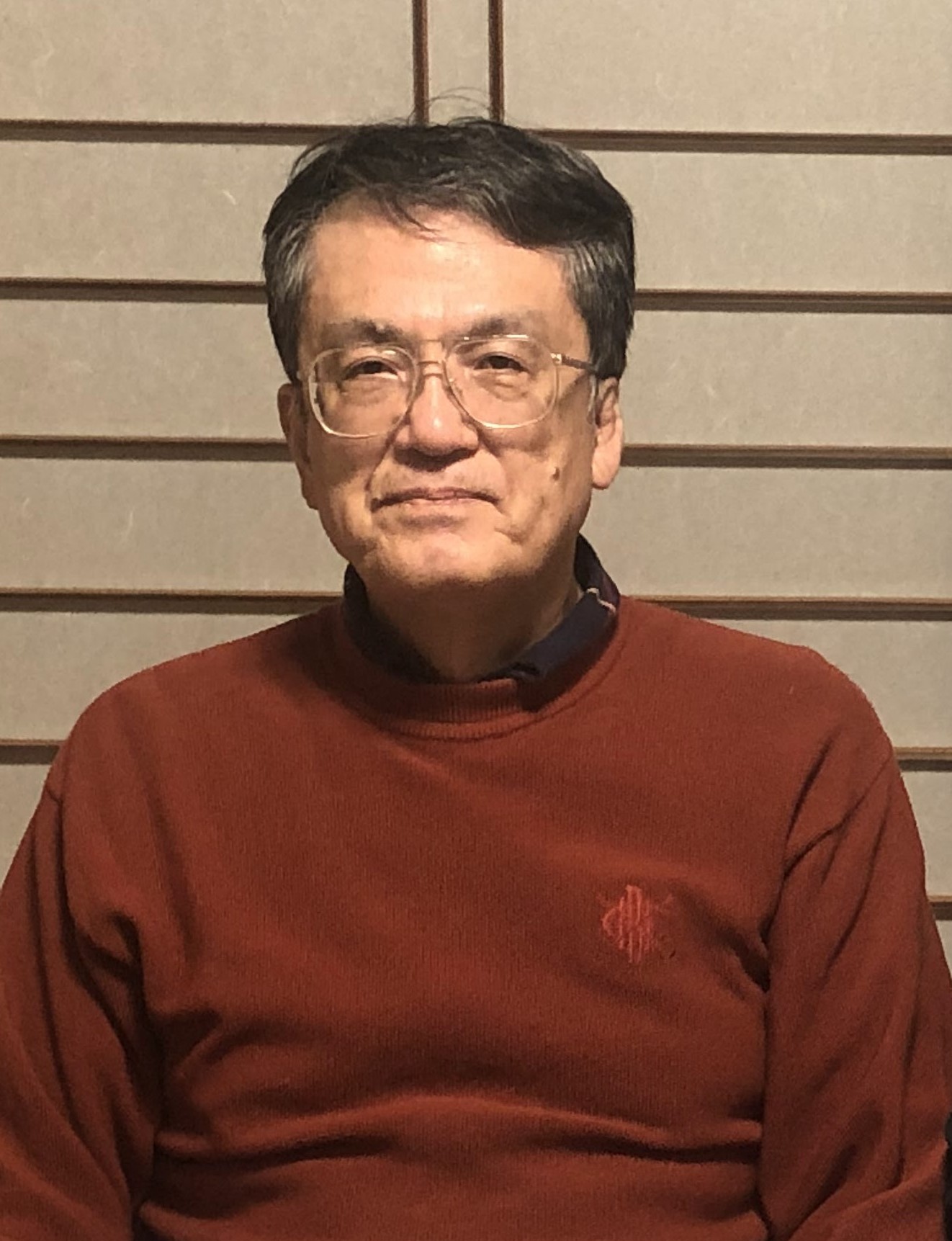

◆私の戦前と戦中、そして戦後80年 渡辺 吉明(90歳)

渡辺吉明氏(90歳)

1941年、私が鶴巻国民学校(現・新宿区立鶴巻小学校)1年生になった年の12月8日、日本とアメリカの戦争が始まった。

この太平洋戦争開戦の翌春4月18日、現在も住む自宅周辺が米軍のB25爆撃機により空襲を受け、映画館などが燃えたことを鮮明に覚えている。近くの病院や早稲田大学の校舎にも被害が発生したことを後日知った。日本軍機の応戦は一切なく、当時は首都の制空権すら、まったく奪われていたようだ。

3年生になると、戦局の悪化と共に学童疎開が始まった。私は、父の郷里である熊本県天草郡宮地村切越にあった父の実弟の農家に縁故疎開することになった。父親と疎開する学童2名の行程は、東京・熊本間はEL(電気機関車)の直行列車に乗り車中一泊。熊本市内一泊。さらに、熊本から三角間はSL(蒸気機関車)列車で移動し、三角から天草へは九州商船での船旅となり、移動には二泊三日かかった。当時の天草は完全な離れ小島で、接岸設備がない島には商船から伝馬船に乗り換えて上陸した。

43年、小宮地国民学校に転入。戦時教育や一連の農作業の訓練を受けたが、あまり抵抗感はなかったと記憶している。ただ、天草島上空は、熊本方面に爆撃へ向かう米軍のB29爆撃機の空路であったため、登校しても空襲警報が鳴ると授業は中止、帰宅させられた。

45年8月15日敗戦。47年4月、天草郡の宮地新制中学校に入学。新制中学の教科書だった「あたらしい憲法のはなし」を学び、国民主権と戦争放棄に「若い血が沸き立ち」、私の戦後が始まった。ただ、私は戦前から相変わらず、家の前を走る都電ファンで、今でいう「鉄ちゃん」だった。

50年7月、疎開先より帰京。59年東京歯科大学卒業。89年、IPPNW(核戦争防止国際医師会議)の時、被爆した広島電鉄(650形、現役)に初めて乗車。「運転席の裏には、〝被爆電車〟の説明板があり、原爆を風化させない地道な努力を感じました」「核兵器と人類は、絶対に共存はできません。核廃絶を訴えるのは当たり前」などの声を聞いた。私の趣味としての路面電車と反核への思いが結びついたのが、この広島での被爆電車との出会いだった。そして、被爆の実相を伝える〝語り部〟としての被爆電車に乗って、当時を追体験しながら親子で学ぶことを東京反核医師の会として企画し、原水禁世界大会での「動く分科会」実施を提案。02年に実現させ、24年に11回目を迎えている。

60年代には患者に誘われ、平和行進に参加して以来、「東京反核医師の会」の運動に役員として関わってきた。17年、「核兵器廃絶国際キャンペーン」(ICAN)のノーベル平和賞受賞を記念し、翌年11月に第28回「反核医師のつどい」を開催し、全国から194名が参加。「被爆の実相に立ち返り、核なき世界を目指す」ことを確認した。

被爆80年、私たち「東京反核医師の会」は、「日本政府に核兵器禁止条約の署名、批准を求める署名」に協力、賛同しています。

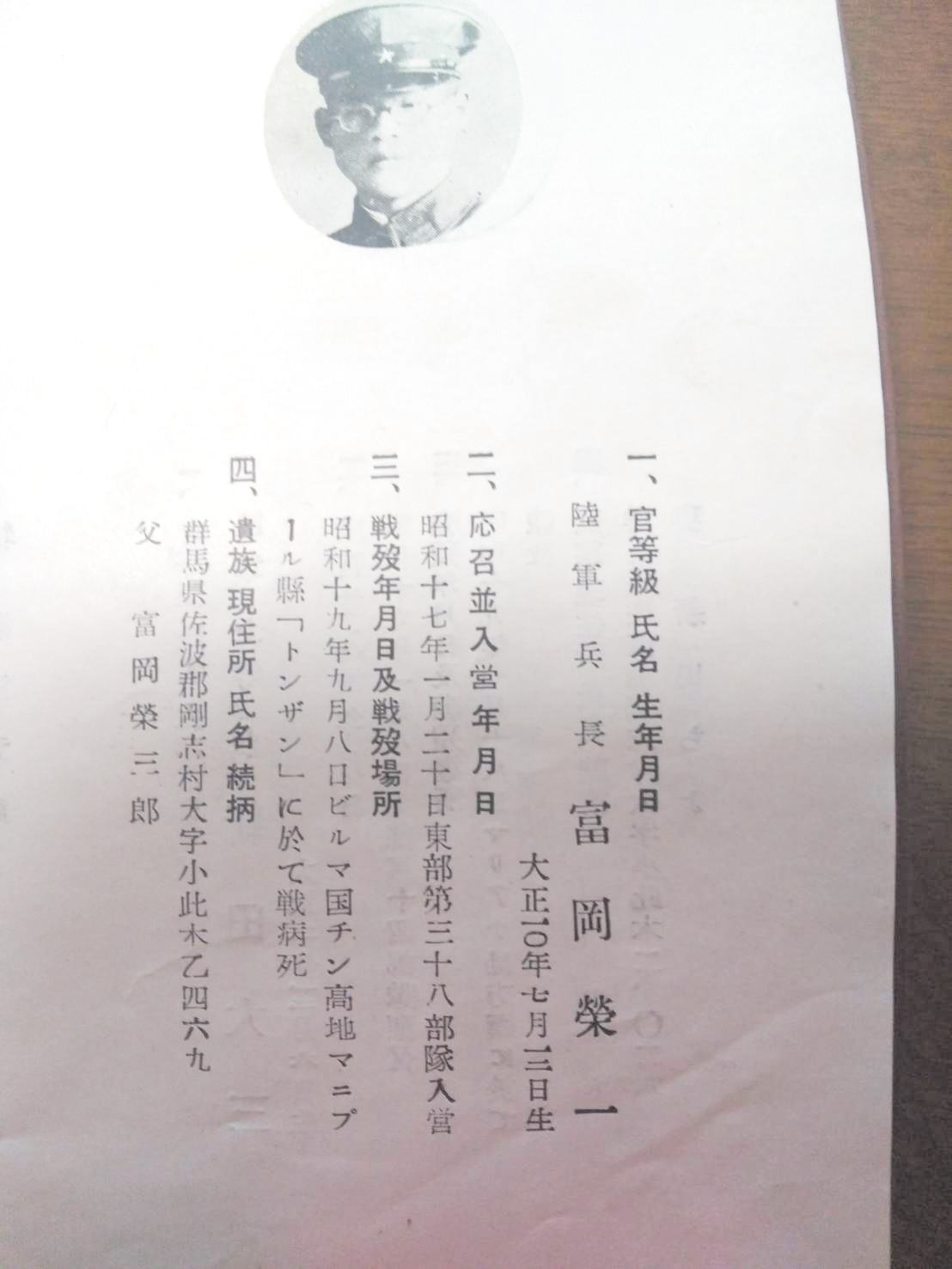

◆ビルマからの手紙 下田 祐里江(57歳)

生前の母は、毎年、桜の咲く頃に、長兄である叔父の供養のためと称して、腹違いの妹の叔母と靖国神社にお花見に出かけていた。その母も一昨年亡くなり、遺品整理をしていた時に、叔父からの軍事郵便はがきのコピーとビルマの土が入った袋が出てきた。叔父は召集令状を受け群馬からビルマに行き、そこで病死した。はがきの字は、教師になることを夢見ていた叔父らしく、とても達筆で、几帳面に整然とした文面であった。実母を3歳で亡くした末っ子の母を案じている内容と、「日本男児としてお国の為に頑張る」と、検閲を気にしている様子がうかがえた。ビルマで病気になり、具合が悪いことも書いてあり、心配させないようにと、明るい文章であったが、「故郷の群馬の利根川は氾濫していないか?」「皆は元気で仲良くしているか?長男なのに、実母の法要ができなくて申し訳ない」「利根川や赤城山を思い出し、やはり故郷は良い」と何度も書いてあった。

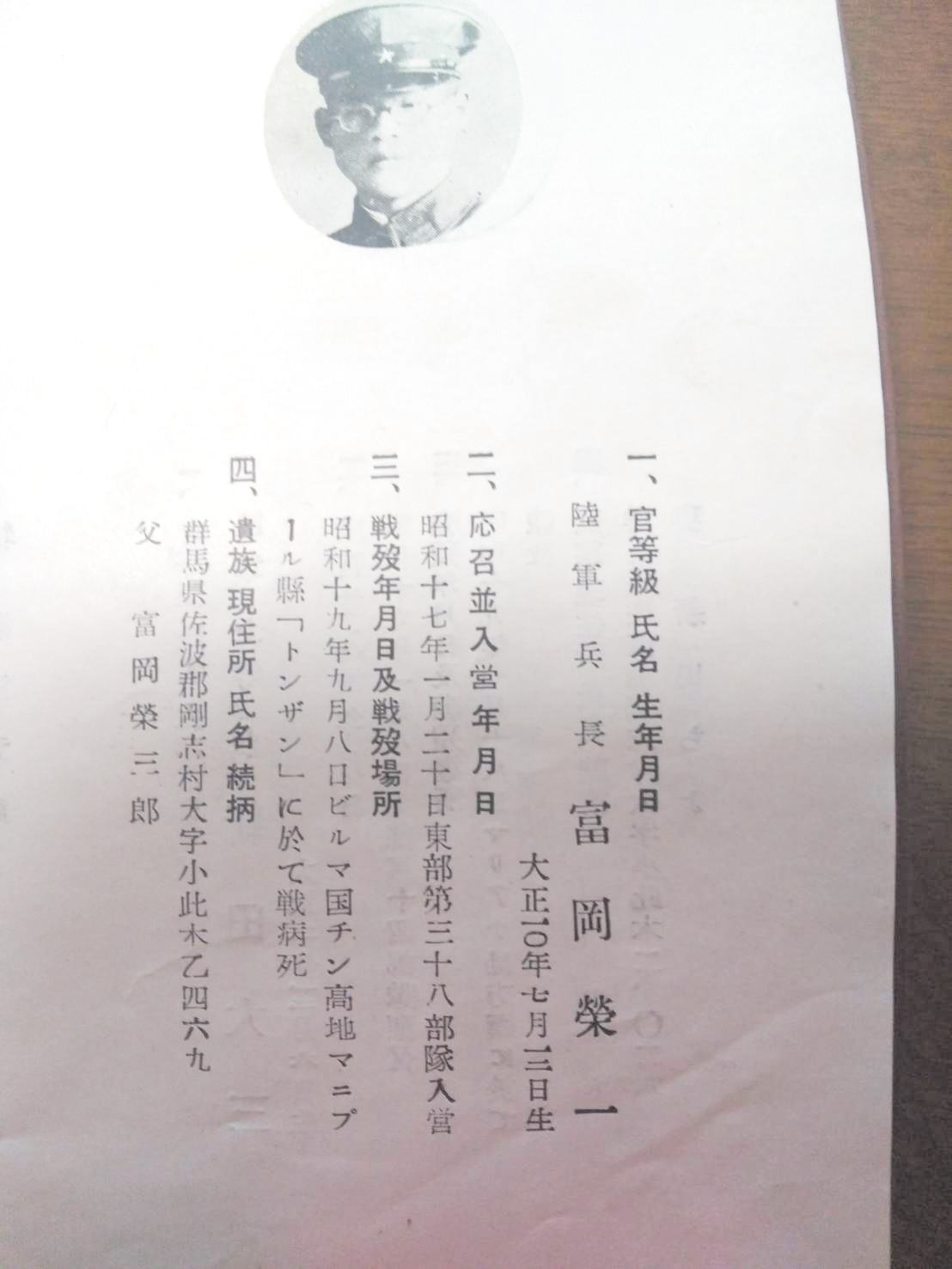

叔父の戦死通知書

戦死の通知書と遺骨の代わりの小さな石ころが一粒入った小さな木箱が実家に届けられた。当時、幼かった母は、気丈な祖父が、人目のつかない場所で、がっくりと肩を落とし泣いていた姿を見たと話してくれた。終戦の1年前のことである。もっと早く戦争が終わっていたらと、皆がそう思っていたに違いない。

私が歯学部に入学することが決まった時に、入学金を工面するため、母と一緒に群馬銀行に口座の解約をしに行った。その際、戦死した叔父のお墓(供養塔)にもお参りした。私の両親の世代は、物のない時代であり、青春時代に制約を受けて我慢を強いられてきた年代である。せめて晩年は我慢を強いらないようにと思い、母の希望通り在宅介護で見送った(こちらは、超大変だったが…)。母の出棺の際に、叔父のビルマからの手紙と土、私の歯科医師免許の写しも入れた。きっと、戦死した叔父に報告してくれているかな?

私は、自分が希望する歯科医師になれたことに感謝せずにはいられない。

◆『B』/西田 紘一(85歳)

西田紘一氏(85歳)

昭和15年生まれの私は、今年85歳になった。父は歯科医師で、私もその道に入り、60年が過ぎた。幼くして短い戦時下を経験した一人として、当時を振り返ってみた。

4歳の頃、最初に覚えたアルファベットは「B」だった。「B29」の「B」である。意味も分からず、大人たちの会話から拾い覚えたのだろう。焼夷弾の標的にされることを恐れ、灯火管制のもと、電灯を消す生活が日常だった。

私の生家は大阪府堺市の旧市街地にあり、一階が住居、二階が歯科医院の木造二階建てだったが、公共機関への延焼を防ぐため、強制疎開*1で取り壊された。戦火を逃れるように、およそ南へ18キロ離れた岸和田市久米田の里山に身を寄せた。そこから、堺大空襲*2の煙が遠くに上るのを見上げた記憶が残っている。

人的な犠牲も身近にあった。母の弟は東北帝大で冶金を学んだあと、出征した。しばらくして南方で戦死。葬儀の際に、堺市大道を行く私たちの葬列に、自転車を降りて頭を垂れられた人々の姿を今でも鮮明に覚えている。その後、母が中耳炎で亡くなり、さらに妹が栄養失調で命を落とした。サルファ剤もペニシリンも、ましてや食べ物もない時代だった。父と子の二人で寄り添って生きてきたが、その詳細な記憶は定かではない。ただ、まだ袖を通していない妹の小さなセーラー服が、きちんと畳まれて桐箪笥の奥に大切にしまわれていたことは、今でも忘れられない。

夏のある朝、隣組のおじさんが「今日の昼にHさん宅の庭に集まるように」と知らせに来た。玉音放送だった。子どもだった私には内容が正確に理解できず、近くの大人に尋ねた。「戦争終わったんや」との答えに、心がふっと軽くなった気がしたのを覚えている。「もうB29は飛んで来ないんだ」。

戦争は、生き残った父と私から、家や仕事場だけでなく、家族までも奪った。最大の被害者は父である。戦後育ちの私の苦労など、足元にも及ばない。

私は亡き父の年齢を超えたが、なおフリーランスの歯科医師として働ける場をいただいている。ありがたいことであり、墓終いで近くなった我が家の墓に、毎月手を合わせ、感謝の言葉を捧げている。

あれから80年、戦争や争いが未だ絶えない現代ではあるが、世界中の人々が穏やかな心を大切に、楽しく生きる日々が来ることを願うことしきりである。

*1=建物疎開や学童疎開がある。空襲による被害を受け、民家から周囲の公共建造物への延焼を防ぐために建物を壊したのが建物疎開だった。

*2=1945年7月10日にあったこの空襲で、1,860人が亡くなった。(堺市ホームページより)