サーバーの不具合により、デンタルブックにログインできない状況が続いておりましたが7月4日(金)午後2時現在、復旧いたしました。

会員の皆さまにご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びいたします。

デンタルブックには以下からログインできます。

▼デンタルブックへログイン

▼関連記事

【お知らせ】デンタルブックの不具合について

サーバーの不具合により、デンタルブックにログインできない状況が続いておりましたが7月4日(金)午後2時現在、復旧いたしました。

会員の皆さまにご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びいたします。

デンタルブックには以下からログインできます。

▼デンタルブックへログイン

▼関連記事

【お知らせ】デンタルブックの不具合について

7月4日(金)午前10時現在、サーバーの一部に不具合が発生し、デンタルブックにログインできない状況となっております。

復旧に向けて作業をしており、復旧次第改めてお知らせいたします。

会員の皆さまにはご迷惑をおかけしており、誠に申し訳ございません。

※【7月4日14時 更新】デンタルブックは復旧いたしました。ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びいたします。(【お知らせ】デンタルブックの復旧について)

第53回定期総会開催/新会長に早坂美都氏女性で初/会員のため歯科医療の課題に対処

協会は6月15日、新宿区内のTKP市ヶ谷カンファレンスセンターで第53回定期総会を開催し、会員ら47人が参加した。2017年から4期8年にわたり会長を務めた坪田有史氏が退任し、新たに会長として選出された早坂美都氏(左写真)が抱負を述べた。第6代会長となり、協会設立から約半世紀の中で初めての女性会長となった。

役員改選では立候補した23名全員が信任選出。現職の役員に加え、小林顕氏が新理事に就任した。また、これまで副会長や広報・ホームページ部長などを歴任してきた藤野健正監事が退任し、新たに顧問となった。

その後に行われた臨時理事会で早坂新会長ほか、加藤開、坪田有史、馬場安彦、本橋昌宏、山本鐵雄の各氏が副会長に選出された。

当日は併せて、東京新聞編集局社会部編集委員の長久保宏美氏による記念講演が行われた。続く懇親会では、会員や関係者らが交流を深めた。

定期総会の冒頭、坪田氏は会員をはじめ、役員、部員らにこれまでの感謝の意を表し、会長職を退く意向を表明した。その後、池川裕子理事が関係団体などから寄せられたメッセージを読み上げた。また、議長には、島倉洋造氏、橋村威慶氏がそれぞれ選出され、議事を進行した。

第1号議案「2024年度の活動報告の承認を求める件」、第2号議案「2024年度決算報告の承認を求める件」「会計監査・会務監査報告」を行い、いずれも賛成多数で承認された。

続いて、第3号議案「2025年度活動計画案の承認を求める件」、第4号議案「2025年度予算案の承認を求める件」が提案され、こちらも賛成多数で承認された。第3号議案には、26年度診療報酬改定に向けた厚生労働省への働きかけや、従業員の雇用確保など歯科医院経営を守る取り組みを盛り込んだ。また、マイナ保険証問題を念頭に、全国民へ「資格確認書」の発行を国などに求めていくことも明記した。

さらに、第5号議案「役員改選の件」では役員選挙で理事、監事が選出されたほか、顧問、事務局長がそれぞれ承認された。

最後に第6号議案として、「決議採択の件」も賛成多数で承認された。

各議案に対し、参加した会員からは、医療機関への支援金の給付を東京都へ要望してほしいという声や、事務局体制や会員サポート体制の維持を求める意見などが出され、それぞれ執行部が返答した。

◆記念講演はマイナ問題 東京新聞・長久保氏

定期総会終了後、長久保氏による記念講演が行われた。テーマは「マイナ保険証と保険証廃止―担当記者の2年間」で、55人が聴講した。

定期総会終了後、長久保氏による記念講演が行われた。テーマは「マイナ保険証と保険証廃止―担当記者の2年間」で、55人が聴講した。

長久保氏はマイナ保険証問題が取り沙汰されて以来、最前線で取材を続けてきた。講演では、多くのマイナンバーカードの電子証明書が2025年に有効期限を迎える問題については、既に川崎市の窓口で対応できない状況が起きていることを説明。一方で全国的にマイナ保険証の利用率は低迷しており、「メリットが十分に活かしきれていない」と指摘した。本講演の模様は本紙8月号で詳報する予定。

◆新旧会長が抱負と謝辞

会員や関連団体、議員らが参加した懇親会には、63人が集った。新会長お披露目となった冒頭の挨拶で早坂氏は「国民の皆さまが、より一層安心して歯科医療を受けることができるよう、さらなる努力を続ける」と抱負を述べた。その後、全国保険医団体連合会の天谷静雄副会長、東京保険医協会の須田昭夫会長らも登壇し、祝辞を送った。

その後、早坂新会長から坪田有史前会長に退任の花束が贈られた。坪田氏は「患者、国民のために思考を巡らせてきた」と会長任期を振り返り、「これからの協会もよろしくお願いします。本当に8年間ありがとうございました」と謝辞を述べた。

◆初参加の会員「協会はアットホーム」

会場には、初めて定期総会に訪れた会員の姿もあった。佐藤洋一先生(豊島区)は、「若手や新規開業の先生によりプッシュ型のPRができれば、より協会が発展していくのではないか」と、さらなる協会活動に期待。定期総会については「アットホームな雰囲気で会員の先生方と気軽に意見交換ができる楽しい時間を過ごせました。また次回も参加したい」と笑みを浮かべた。また、扇山隆先生(江戸川区)は、数年来続く健康保険証廃止問題をきっかけに、協会活動への関心が高まったと明かし、協会活動の報告や今後の見通しがまとめられた議案書を手にし、「活動の様子が詳しく載っているので、これを読むことが大切だと思った。参加してみなければわからないこともたくさんあった」と初めて足を運んだ定期総会を振り返った。

「やってみると、何とかなった」―。久永常義先生(51歳/世田谷区)は昨年夏、歯科訪問診療の一歩を踏み出した。祖父は晩年、歯科訪問診療を受けながら最期を迎え、「いつかは自分も訪問を」という想いを抱いてきた。そんな時、久しぶりに来院した患者の姿を目の前に、ついに歯科訪問診療を決意。歯科訪問診療を始めるまでの経緯や経験について聞いた。

―歯科訪問診療を始めたきっかけを教えてください。

祖父が歯科の訪問診療を受けており、“口腔内をきちっとして旅立つ”という生き方が深く印象に残っていました。「どこから始めよう」と迷っている時に協会の「これから始める歯科訪問診療講習会」に参加したんです。コロナ禍も落ち着き、「そろそろかな」と思い、昨年歯科訪問診療のパンフレットを作成し、医院に置き始めました。

―最初の歯科訪問診療まではどのように。

5年ほど来院していた90歳代の患者さんが、パタリと来院されなくなったんです。その後、1年ほど経ち、久しぶりに来院すると付き添いが必要なほどすっかり変わりきっていました。一人暮らしという状況もあり、歯科訪問診療について説明した。

―事前にどのような準備をされましたか。

「高額な機器を揃えた」という話も聞きますが、協会の講習会では「診療所のような処置はできないことを前提に、少しずつ準備をしていく」とお聞きしていたので、準備の際に意識しました。歯科訪問診療の経験がある歯科衛生士もいたので、助言してもらいましたね。具体的には携帯型マイクロモーターや、簡易的な吸引器などを用意して、クリニックにあるものを持って行こうとすると忘れてしまうので、専用の訪問セットを用意しています。移動は自家用車で、移動が増えれば駐輪しやすい自転車も必要かなと考えています。

◆「孤独なんだ」訪問先での気づき◆

―訪問前に患者さんの周囲の方々と連携はされましたか。

事前にケアマネジャーさんとFAXで2、3回やり取りを重ね、現状の体調などを把握してから診療に臨みました。もともと5年ほど来院していた患者さんだったので、やりやすさはありました。

―最初はどのような診療を。

診療所の昼休みを利用してスタッフと一緒に伺い、口腔内の洗浄と義歯調整を行いました。診療の前後では、プライベートのお話もたくさんしました。自宅には会話できるコミュニケーションロボットが置かれていて、「きっと孤独なんだ」と感じ、処置だけして帰るのはかわいそうだという思いも抱きました。

―初めての歯科訪問診療はいかがでしたか。

訪問先でできることには限界があると感じました。それでも、患者さんが喜んでくれるならいいかなと思います。また、顔を見ればお互いに分かる関係ですから、歯科訪問診療をしてみて患者さんが安心して喜ばれていることがよく伝わりました。また、ご家族と一緒に通院されている高齢の患者さんには、「通うのが難しくなったら訪問しますよ」と声をかけるようにしています。遠慮されて「わざわざ来ていただかなくても…」と言われないよう、皆さんへ丁寧に説明しなければいけないと思っています。

◆講習会参加…歯科訪問診療の“同志”を前に意欲◆

―協会の講習会を受講してみて。

歯科訪問診療を志す先生の熱意が伝わり、「自分もやっていくんだ」という思いが強くなりました。手技を深めたり、実際の歯科訪問診療を見学できる機会があればぜひ参加してみたいですね。

―最後に歯科訪問診療を始めようと思っている先生にメッセ―ジを。

「行かなきゃ始まらない」というのが一番の実感です。行ってみなければ患者さんの状況が分からないし、そこで状況が掴めれば「これが必要だ」と、その次に繋がるので、困っている患者さんに何の手立ても打たないよりはいいのではないかと思います。

―ありがとうございました。

研究会・行事のご案内はコチラから【新聞6月号】

【1面】

1.議員要請 「歯科医療費の総枠拡大」と「保険証の存続」を/歯科の重要性・保険証発行停止の問題に理解を求める

2.76%が保険証復活・併用望む/マイナ保険証トラブル調査

3.知ってトクする!パンフ/ご希望はお早めに

4.東京歯科保険医協会第53回定期総会ご案内

5.「探針」

6.ニュースビュー

【2面】

7.2025年度指導 個別指導が10件増加/協会の開示請求で指導計画明らかに

8.世田谷区・渋谷区は「資格確認書」の一斉送付を決断 188万筆超/保険証の存続で署名が集まる

9.6月22日は都議選 都議会の会派は、歯科をどう見ているのか?/歯科関連の予算要望項目から見る会派の主張

【3面】

10.解説 歯科医療費総枠拡大の「壁」/その打開策は署名活動と議員要請に

11.歯科用貴金属改定情報(6月~)/金パラほか全て引き上げに

12.会員寄稿 声「“複雑難解”診療報酬改定を振り返って」扇山隆/江戸川区

【4面】

13.訪問のすゝめ 久しぶりの来院、変わりきった患者…歯科訪問診療を決意/講習会参加で「思い強くなった」久永 常義 先生/世田谷区

14.6月会員無料相談のご案内

【5面】

15.研究会・行事のご案内

【6面】

16.インタビュー 文京学院大学名誉教授・法学博士・山下 泰子さん/目標は女性差別撤廃条約“選択議定書”批准 ネパールでの女性教員育成も(後編)

17.共済部だより

【7面】

18.経営・税務相談Q&A No.429「休業規則の作成」―その流れや注意点―

19.教えて!会長!! No.95/マイナンバーカードに関する有効期限

20.理事会だより

21.協会活動日誌

【8面】

22.退き際の思考 歯科医師をやめる(伊藤栄子さん× 吉田真理さん)/“52年ぶり”涙の再会 同窓の奮闘に活力「パワーもらった」

23.神田川界隈「時の透き間」に(理事・川戸二三江/渋谷区)

【9・10面】

24.共済チラシ

【付録】

25.冊子「知って得する!医療・介護・税金の負担軽減策」

Q1 歯科衛生士が行う浸潤麻酔が話題になっています。

A1 本年2月に開催された厚生労働省の第2回歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会で、「歯科衛生士が行う診療補助としての浸潤麻酔行為について」と題して検討が行われ、資料が公表されました。そこでは「歯科衛生士が浸潤麻酔行為を実施するために必要な研修(事務局案)」として講義、実習の内容が示されました。多岐にわたるその内容は、(一社)日本歯科麻酔学会の認定制度である「日本歯科麻酔学会認定歯科衛生士」あるいは(一社)日本歯科医学振興機構の認定制度である「臨床歯科麻酔認定歯科衛生士」が注目されました。

Q2 歯科衛生士が行う浸潤麻酔の位置付けは。

A2 「歯科衛生士法」では、歯科衛生士が行える業務は、予防処置・診療補助・歯科保健指導です。歯科医師の診療を補助する診療補助は、歯科医師の監督・指示のもとに行います。したがって、歯科衛生実地指導料を算定する際、歯科医師から歯科衛生士への指示内容の要点をカルテに記載しなければならないのです。歯科衛生士の診療補助は、歯科医師のみができる「絶対的歯科医行為」に対して、「相対的歯科医行為」と呼ばれます。

歯科衛生士の局所浸潤麻酔行為は、過去にもさまざまな議論や意見がありましたが、現在の解釈は、診療補助の範囲内であり、歯科医師の監督・指示のもとで行うことは可とされています。具体的な範囲として厚労省は、「歯肉縁上および歯肉縁下の歯石除去(SRP)時の疼痛除去を目的とする場合としてはどうか」と示しています。その際の理由として、「骨に作用させる必要はない」「歯髄に作用させる必要はない」「1.8mlカートリッジ1本以内の傍骨膜注射で対応可能」としています。

Q3 研修の具体的な内容は。

A3 厚労省が示している必要な研修は、歯科衛生士養成施設などで全て履修できることが望ましいです。示されている具体的な研修内容は、講義で合計840分、実習で合計270

分とされ、合わせると18時間30分となります。

検討案の段階ではありますが、講義では、「倫理と法規制」「生理学」「局所麻酔薬の薬理学「局所麻酔のための解剖学」「バイタルサイン」「医療面接」「局所麻酔法」「歯科局所麻酔時の局所合併症と対応」「歯科治療中の全身的偶発症と対応」。実習では、「浸潤麻酔」「バイタルサイン・生体情報モニタリング」「急変時の対応」「シナリオシミュレーション(血管迷走神経反射・アナフィラキシー・過換気症候群)」です。これらは非常に広範囲にわたる充実した内容といえます。換言すると、歯科衛生士が局所浸潤麻酔行為のために学習するボリュームは、なかなかの量だという感想を持ちました。

歯科衛生士の診療補助として対応可能な行為が増えることは、歯科医業面や歯科衛生士のモチベーションアップにつながるなどのメリットがあるでしょう。前述した「日本歯科麻酔学会認定歯科衛生士」、あるいは「臨床歯科麻酔認定歯科衛生士」を取得するのは、患者、歯科医院、指示した歯科医師、さらに歯科衛生士自身にとって安全に浸潤麻酔を行うことの担保となると思います。しかし、これらの資格を得なければSRP時に歯科衛生士の局所浸潤麻酔ができない訳ではありません。また、万一何らかの事故が生じてしまった場合、当該歯科衛生士ならびに指示・監督した歯科医師に責任が生じることは言うまでもありません。

会長 坪田 有史

※「東京歯科保険医新聞」2025年5月号掲載AIはここ数年間で大きく進化・進歩し、歯科医療分野でも活用が進んでいます。今回はAIと歯科の具体的な関わりを解説します。

◆歯科CAD/CAMとAI

歯科関連でもAIは広く利用されています。具体例としては、セレックなどの歯科用のCAD/CAMシステムです。CAD/CAMとは、Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturingの略称で、コンピューターで制御された工作機械ですが、口腔内をスキャンして修復物を作る過程で、設計などの手順の中でAIが手助けをしてくれます。

◆マウスピース矯正とAI

また、インビザラインなどのマウスピース矯正のシステムでも同様です。マウスピース矯正のシステムでは、そのシステムで矯正が可能かどうかの診断から、診療計画の立案、矯正治療を進める各ステップのマウスピースの設計、矯正の進行によるシミュレーションなど、全般にわたってAII が利用されています。AIを利用してビジュアルに各工程が確認できるシステムが、患者にも歯科医師にもわかりやすかったことが、マウスピース矯正が普及した一因といえるでしょう。

◆自分で利用するAI

このように歯科でもAIは利用されていて、前回ご紹介した読影でも歯科用の診断システムが出てきています。確かにこれはAIの利用ではありますが、特定のシステム内で固定した用途で使うものであり、AIであるという実感が湧きづらいかもしれません。

次回は、皆さまが気軽に利用できるAIサービスを使った身近な活用法をお伝えします。こちらをクリック▶「東京歯科保険医新聞」2025年(令和7年)5月1日号

【新聞5月号】

【1面】

1.「歯科医療費の総枠拡大を」国会議員へ要請/歯科の諸課題・保険証発行終了後の問題に理解求める

2.5月末までに再届出をしなければ・外安全1、外感染1 (旧外来環)・口管強(旧か強診)の施設基準が失効してしまいます!

3.東京歯科保険医協会第53回定期総会ご案内

4.本会役員の任期満了に伴う役員選挙の公示について/東京歯科保険医協会 選挙管理委員会

5.「探針」

6.ニュースビュー

【2面】

7.<マイナ保険証>スマホ搭載時期を検討/「●」などトラブル対策は進展なし

8.来年7月まで全ての後期高齢者に資格確認書/アナログ・デジタル併用が1年延長

9.療担規則義務付けの院内掲示事項/5月31日までにウェブサイトへの掲載を

10.忘れていませんか?施設基準の再届出

【3面】

11.OTC類似薬の見直しで起きる歯科の影響/痛み止め・軟膏・うがい液へ波及必至

12.会員寄稿「声/歯科医師減少時代克服のカギは女性歯科医師の活躍に」船木勝介(ふなき・かつゆき)/練馬区

13.グループ生命保険PR

14.「お詫びと訂正」

【4面】

15.経営・税務相談Q&A No.428「試用期間中の労務の注意点―解雇と辞職への対応―」

16.5月会員無料相談のご案内

17.第40回保団連医療研究フォーラム演題募集

【5面】

18.研究会・行事のご案内

【6面】

19.保険でより良い歯科医療を/署名提出への“4ステップ“

20.教えて!会長!!No.94/歯科衛生士が行う浸潤麻酔

21.歯科用貴金属改定/6月から金パラ引き上げ 3,299円へ(+2.1%)

【7面】

22.解説/ベア評価料 改善計画書・実績報告書提出期限示される

23.IT相談室「AIとは何か② 歯科医療界での活用」

24.通信員便りNo.150

25.理事会だより

26.協会活動日誌

【8面】

27.インタビュー 文京学院大学名誉教授・法学博士・山下 泰子さん/低迷する日本のジェンダーギャップ解消へ「根本的に転換できる」(前編)

28.神田川界隈「20XX年 歯科技工士がいなくなったら…」(理事・森元主税/北区)

【9・10面】

29.共済募集キャンペーン折込

【11・12】

30.運動署名折込

「戦後民主主義教育の洗礼を受けた」―。戦中・戦後と歴史的な社会の変化とともに幼少期を過ごす中で、自らの人権意識が醸成されたと語る文京学院大学・山下泰子名誉教授(86歳)。社会に出た時の経験をきっかけに、ジェンダー法の道を歩むようになり、現在も女性差別撤廃条約の選択議定書批准を目指し、精力的に活動する。2回にわたり、日本のジェンダー問題や課題解決に向けた取り組みについて聞いた。聞き手は、協会の早坂美都副会長。

―ご自身の生い立ちやジェンダー問題に関心をもったきっかけを教えてください。

1945年に国民学校に入学し、終戦を迎えた8月15日を境に教科書を墨塗りして使うようになり、小学生ながらに価値観の転換を体感しました。1947年に日本国憲法が施行され、基本的人権や男女平等についてしっかり学びました。そんな中、中央大学法学部を卒業しても、4年制大卒の女性の就職は厳しく、ようやく採用された貿易会社も、社員教育から男女差別がありました。毎日、お茶くみと社長のお昼のお運びに明け暮れて、1年で退職。大学院に戻って国際人権法を学ぶことにしました。

―社会の変遷やご自身の原体験が今の活動に通じているのですね。その後はどのような歩みを。

1979年に国連で女性差別撤廃条約が採択されたのを機に、条約に関する研究を始めました。1985年5月、国会で女性差別撤廃条約批准案件の審議中に、国際法学会で「女子性差別撤廃条約における男女平等」を報告。同年7月、ケニアのナイロビで開催された第3回世界女性会議NGOフォーラムに参加し、圧倒的な女性たちのエネルギーに接し、「女性の力が社会を変える」と確信したことから、女性差別撤廃条約を研究テーマに決めました。振り返ると、人生のターニングポイントで社会的な矛盾を感じたことが、私を女性差別撤廃条約の研究に向かわせたのだと思います。

―改めてジェンダーについて教えてください。

ジェンダーとは、「生物学的な性・セックス(sex)」に対する、「社会的・文化的に構築された性別(gender)」とされています。ジェンダーの概念は、日常生活の中に組み込まれ、考え方や振る舞い方の中に潜む性差別=男性優位の考え方を形成し、家父長制の基盤となっているものだと考えます。しかし、これは人間が生み出したものなので、根本的に転換できるはずです。国際社会におけるジェンダー平等に向けた取り組みの加速に反して、日本は取り残され、世界経済フォーラムの「Global Gender Gap Report」2024年版で、世界146カ国中118位と低迷しています。

―日本の課題はどこに。

2024年10月、日本における女性差別撤廃条約の実施状況の審議が、国連女性差別撤廃委員会(CEDAW、於ジュネーブ)で行われました。その結果、60項目の「総括所見」が日本政府に示されました。総括所見には、2年以内に勧告を実施するための措置を取り、CEDAWに報告しなければならない項目が4つあります。

1つ目は、選択的夫婦別姓の導入。夫婦の姓については、総括所見で民法の改正を要請されるのが今回で4回目です。1996年には、法制審議会の改正要綱までできていますが、それからでも29年が経過しており、対応が遅すぎます。約95%もの女性が旧姓を失って困難に直面している事実に向き合うべきです。

2つ目は、暫定的特別措置として女性の立候補時の供託金の減額。ずばり「女性が国会議員に立候補するために必要な300万円の供託金を減額すること」を勧告しています。

3つ目は、緊急避妊を含む安価で近代的避妊法へのアクセス。16、17歳の少女が避妊薬を入手するために親の同意を得るという要件を撤廃することを含め、すべての女性と少女に、緊急避妊薬を含む安価な近代的避妊法への適切なアクセスを提供することを勧告しています。中絶の方法にも問題があります。

4つ目は、妊娠中絶における配偶者の同意要件の削除。世界203カ国・地域のうち、配偶者の同意が法的要件とされているのは、日本ほか11カ国のみ、G7では日本のみです。国際基準から遅れている日本の状況を変えなければなりません。

―女性差別撤廃条約に関する運動の展開を。

これまでに「女性の権利を国際基準に」という点を念頭にNGO団体を3つ設立しました。まず1997年設立の「国際女性の地位協会」。条約の研究・普及を目指して条文のコンメンタール(法律文書に対する注釈書)2冊とその英訳他、研究成果の出版、年報の発行、シンポジウムの開催などを通じ、国際的な動向を周知するよう努めてきました。2つ目は2002年に結成した「日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク」。CEDAWにNGOレポートを提出し、日本の実施状況についての審議がある時には、ニューヨークやジュネーブに傍聴に行き、その結果の総括所見を政府が実行しているかをウォッチし、評価表を作成してCEDAWに提出するなど、差別を受けている女性とCEDAWをつなぐ役割を担っています。3つ目は2019年結成の「女性差別撤廃条約実現アクション」で、「選択議定書の批准」をシングルイシューにしています。日本が女性差別撤廃条約を批准してから40年経過しますが、条約の実効性を高めるための「選択議定書」は批准していません。批准により「個人通報制度」「調査制度」が有効になります。条約上の権利が侵害されて、最高裁まで行っても救済されない場合には、個人通報制度を利用して、直接、個人がCEDAWに申し立てをすることができるようになります。CEDAWは裁判所ではないので、出される「見解」(勧告)に法的拘束力はありませんが、各国政府によって65%ほどは実行されています。

―日本が長らく選択議定書に批准しないのはなぜでしょうか。

最大の要因は、ポリティカル・ウィル(政治的意思)がないことです。2024年10月のCEDAWでの日本報告審議の際、選択議定書の批准について、日本政府の対応状況やタイムライン(見通し)について尋ねられた外務省の担当者は、「23回にわたり、個人通報制度関係省庁研究会を開催するとともに、諸外国における個人通報制度の導入前の準備や準備の実態などについて調査などを行っています。(中略)引き続き政府として各方面から寄せられる意見を踏まえつつ、早期締結について真剣に検討してまいりたいと考えてございます」と回答しました。ここ数年の国会答弁とまったく変わらず、NGO席から失笑が漏れました。タイムラインについては、2020年の事前質問事項で聞かれているのに、4年経っても進展がなく、真剣に検討しているとはいえません。

(後編へ続く)

Profile

やました・やすこ/東京都生まれ。法学博士、文京学院大学名誉教授、ジェンダー法学会元理事長。国際女性の地位協会名誉会長、日本ネパール女性教育協会理事長、男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰(2015)、外務大臣表彰(2017)。

歯科医師としての“引退”に着目した本企画。すでに歯科医療の第一線を退いた先生らにお話を伺い、引退を決意した理由や医院承継、閉院の苦労などを深堀りする。

今回は、2024年で閉院した小柳浩子先生に、患者のために奔走した医院譲渡について聞いた。

―引退を決めた理由から教えてください。

数年前に自分の好きな義歯中心の治療に変え、患者さんに喜ばれながら楽しく治療して、並行して母の介護をしていました。その頃にコロナ禍で患者さんが激減し、同時に開業から20年が過ぎていたのでコンプレッサーバキュームの入れ替えを勧められ、そんな費用は捻出できない状況でした。その時に母が入院したり、母が入所していた介護施設のミスで大腿骨骨折をしたりと、精神的に沈んでいる状態でした。また、視力の衰え、ひどい痛みの五十肩、膝蓋骨骨折、帯状疱疹と、身体の不調が続き、年配の患者さんにも心配される始末でした。医院は、患者数が激減したままで赤字が続き、そんな時に母も亡くなり、「これ以上、頑張る必要はない」と閉院を決めました。ただ、患者さんの診療を継続して診てくれる優しい先生を探そうと、ネットで情報を集め始めました。

―譲渡はどのように進めましたか。

患者さんを不安にさせないよう、譲渡専門の業者さんに後継者を探してもらいました。ただ、昨年9月に依頼をしたものの、12月での閉院を決めていたので現実的には譲渡は難しいかもしれないと考え、医療機器の廃棄業者も同時に探しました。すると、諦めかけていた11月頃に、紹介業者さんが院内の見学を希望する先生を連れてきてくれました。誠実で物腰の柔らかい先生で、1時間ほど院内を見ていただきました。その後も3回ほどいらっしゃり、院内を気に入っていただき、正式に譲渡契約を結びました。私は良い業者さんを見つけられてとても幸運だったと思います。

―患者さんのための譲渡に奔走されたのですね。

これまで患者さんには真心をいただきました。信頼していただき、患者さんたちといろいろな不安なことや、喜び、悲しみを共有してきました。新たにお若い先生のもとで、安心して通っていただければこんなにも嬉しいことはありません。

―譲渡にあたり気を付けていたことはありますか。

業者さんから3年分の確定申告や減価償却に関する書類を求められることが多かったです。準備しておくと、使える場面があるかもしれません。

―これからはどのように過ごされますか?

今まで患者さんたちには、治療に加えて、医科の医療機関を紹介したり、また診療以外の面でも、生活に関わるいろいろな情報をお伝えしたりしてきました。今度は福祉の勉強をして障がいのある方々の手助けをして、将来的にはグループホームを作るのが夢です。

―協会との関わりを振り返っていかがですか。

勤務医をしていた時に、院長から保険医協会を勧められ入会しました。新規指導や、診療報酬改定のたびにわかりやすい解説と書籍「歯科保険診療の研究」(通称「赤本」)をいただき、お世話になりました。また、オンライン資格確認システムの導入やオンライン請求のやり方、支援金の申請方法まで、一人で付いていけずに困った時には協会に相談して、何とか乗り越えることができました。保険医協会が守り神になって23年間無事に診療を終えることができました。また、これから受け取る公的年金としては、国民年金しかなく、若い頃から少しずつ積み立ててきた保険医年金が生活の糧となるので、頼りにしています。これからも保険医協会の皆さまには新しい情報を先生方にわかりやすく教えていただき、歯科医療界が繁栄されますことをお祈りしております。

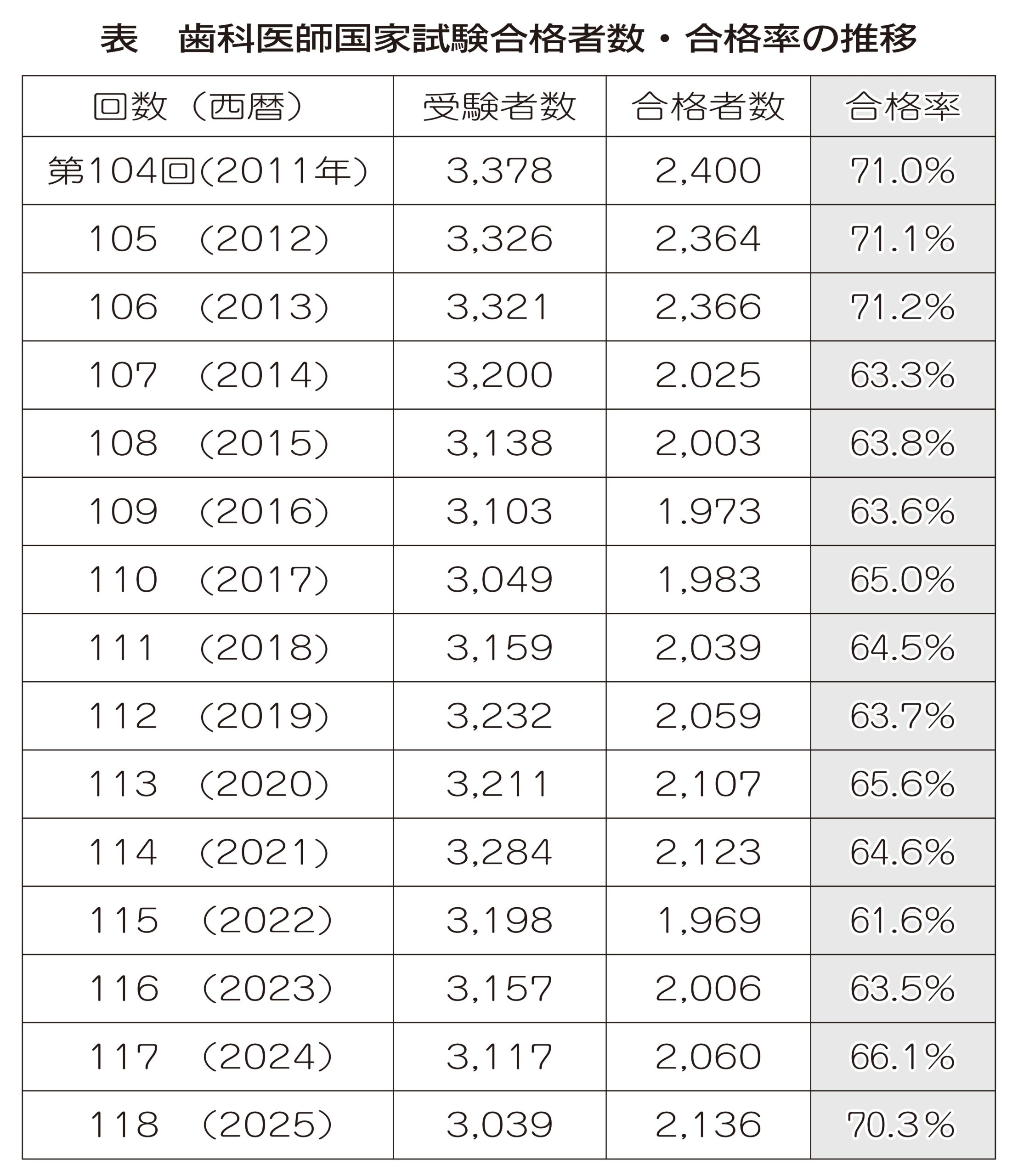

過去の連載はこちら<退き際の思考 歯科医師をやめる>厚生労働省は3月14日、第118回歯科医師国家試験(2月1・2日実施)の合格者を発表した。

それによると、受験者数は3,039人で、合格者は2,136人(合格者を男女別で見ると、男性1,114人、女性1,022人)となっている。合格率は70.3%で、前回の66.1%と比べると4.2ポイント増。過去最低の61.6%を記録した第115回以降で見ると、最も高い水準となった。国が歯科医師の減少に対して、方向性を変えたと推察される。これまでの合格率が軒並み60%台で推移していたことを勘案すると、今回の結果は受験者には喜ばしいことといえよう。

◆男女別の合格率

また、男女別合格率で見ると、男性の合格率は64.5%、女性の合格率は78.0%で、女性が男性を13.5ポイント上回っている。

◆新卒者の受験状況

次に、新卒者をみると、受験した1,973人のうち1,657人が合格し、合格率は84.0%となった。既卒者の場合は、1,066人のうち479人が合格、合格率は44.9%で、例年通り、新卒者の合格率が高くなっている。

今回の合格者の詳細は、厚労省ホームページを参照してほしい(下記URLから入れます)。

➜https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/goukaku.html

◆合格基準

◆合格基準

なお、歯科医師国家試験の合格基準については、第116回から新たな合格基準が採用され、3つの領域がA・Bの2つになった。第118回歯科医師国家試験の合格基準は、一般問題(必修問題を含む)を1問1点、臨床実地問題を1問3点とし、あとは以下の通りで、領域A・B、および必修問題の3つで得点をクリアすれば合格となる。

⑴領域A(総論)58点以上/97点

⑵領域B(各論)236点以上/363点

⑶必修問題64点以上/80点

※ただし、必修問題の一部を採点から除外された受験者にあっては、必修問題の得点について総点数の80%以上。

◆歯科衛生士・歯科技工士 の国試合格者

3月26日には、第34回歯科衛生士国家試験および第10回歯科技工士国家試験の合格者の発表が行われた。歯科衛生士の合格者数は7,300人、歯科技工士の合格者は684人であった。

こちらをクリック▶「東京歯科保険医新聞」2025年(令和7年)4月1日号

【お詫び】本紙「東京歯科保険医新聞」第661号(4月1日号)の7面記事「3つのポイントで全身疾患等回避を/医療安全講習会で雨宮啓氏が強調」にて、以下の表記誤りがありました。お詫びして訂正させていただきます。※ホームページでは、訂正済みの紙面を公開しています。

誤:アドレナリン1.8mlCt

正:アドレナリン含有リドカイン塩酸塩製剤1.8mlCt

【新聞4月号】

【1面】

1.高額療養費制度問題 患者を守れ 「生きることを諦めることに」

2.健康保険証発行終了後も低いマイナ保険証の利用率 窓口業務増大を訴える声も

3.協会が皆さまの助けに 未入会の先生をご紹介ください 組織部長 福島 崇

4.東京歯科保険医協会第53回定期総会ご案内

5.「探針」

6.ニュースビュー

【2面】

7.歯科診療報酬/期中改定・4月からの変更点 口腔機能指導加算など引き上げ、算定区分を再編

【3面】

8.物価・人件費高騰が深刻な問題に/「物価高騰に関する医療機関の緊急調査」集計結果で明らかに

9.「貯金切り崩し、治療と生活」(1面から続く)

10.東京都 医療機関緊急対策支援金15万円/実績報告期限は4月4日 お忘れなく!

【4面】

11.経営・税務相談Q&A No.427「歯科医師・歯科衛生士の新規採用の届出と注意事項」

12.書籍「2025年版保険医の経営と税務」会員は1冊無料/2025年度最新の税務対応版を発行!

13.分科会・ポスターセッション演題募集/第40回 保団連医療研究フォーラム

14.4月会員無料相談のご案内

15.デンタルブックPR

【5面】

16.研究会・行事ご案内

17.春の会員優待PR

【6面】

18.家計が厳しい今こそ、患者負担の軽減を/受診抑制打開へ向け“青い歯科署名” 4月20日までにご返送ください

【7面】

19.3つのポイントで全身疾患等回避を/医療安全講習会で雨宮啓氏が強調

20.生産性向上・職場環境整備等支援事業の案内を協会ホームページに掲載

21.施設基準を新規届出するために/歯初診や外安全・口管強など施設基準講習会を開催

22.新版を無料配布中/大好評!「知って得する」パンフ/意外と知らない控除・減免・払い戻しが…まる分かり

23.特集は“追いつめられる歯科医師たち”「月刊保団連」4月号

【8面】

24.教えて!会長!! Vol93/接着カンチレバー装置とは

25.第6回メディア懇談会/「時代に逆行」高額療養費制度問題

26.IT相談室/AIとは何か

【9面】

27.症例研究「CAD/CAMインレー修復に対する光学印象法について」

【10面】

28.震災と歯科医師~東北・能登の現状~/能登・被災診療所のいま(後編)「被災1年―懸念は高齢避難者の口腔機能低下」石川県保険医協会副会長:平田米里(平田歯科医院)「石川県創造復興プラン」提言の賛同へのお願い(協会理事:矢野正明)

29.会員投稿「声」/保険医がワイン審査 売上の一部は紛争地へ「第1回ドクターアワード」

【11面】

30.第118回歯科医師国家試験/2136人が合格 合格率は70.3%に

31.神田川界隈「診療報酬の決め方」(理事・松島良次/目黒区)

32.理事会だより

33.通信員便りNo.149

34.協会活動日誌

【12面】

35.退き際の思考 歯科医師をやめる(小柳浩子さん)「患者のための医院譲渡『真心いただいた』協会が“守り神”に」

36.春の共済募集キャンペーン中!/会員だけの特別な制度にご加入ください!石川県保険医協会副会長 平田 米里/平田歯科医院

3月11日、東北地方を中心に甚大な被害をもたらした東日本大震災から14年が経過した。2024年は元旦に能登半島地震が発生し、石川県保険医協会会員の歯科診療所が被災した。地域医療の一端を支える各地の歯科保険医は、こうした災害とどのように向き合ってきたのか。宮城県保険医協会・井上博之理事長、石川県保険医協会・平田米里副会長に綴ってもらい、今回は平田氏の後編を掲載する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆地道な活動で被災会員の傷を

この1年、石川県保険医協会はどのような活動をしてきたのでしょうか?義援金を届けるばかりではなく、政府広報資料の迅速かつ正確な情報提供に努めてきました。それも大事ですが、今、私が思うに、協会事務局による会員の安否確認に始まり、被害状況の聞き取り、その後の状況把握など、何度も現地に足を運び、被災した会員と直接言葉を交わしながら、強い関係性を構築してきたことが最も大切な活動であったのではないでしょうか。こうした地道な活動によって被災した会員の心の傷を少しは癒すことができたのではないかと思っています。

後に、能登総合病院の口腔外科医の危惧を紹介します。彼は言います。「確かに発災直後は歯科診療車に代表されるような緊急対応が必要だった。1年を経過した今、仮設暮らしの通院困難な高齢者の口腔機能低下が心配だ。その分野の歯科需要は、今後の課題として浮上してくる。対応を準備しなければならない」―と。

能登には仮設住宅で暮らす人のほかに、遠方に避難したまま、意に反して帰宅できないでいる人も多い(事実、避難所の多くは既に閉鎖され、現在は仮設住宅に移っている方がほとんど。石川県内では2024年12月末時点で少なくとも2万699人が仮住まいや避難を余儀なくされている)。石川県の創造的復興プランにみられるような抑制的予算に縛られることなく、今こそ、能登に住み続けたいと願う人に、国が本来の責務を果たすべきでしょう。(完)

「『石川県創造復興プラン』検討会議」は2024年7月31日、石川県が策定した「石川県創造的復興プラン」に対して「提言」をまとめ、石川県に提出しました。

この提言には「住み続ける権利の保障」=「被災者・地域住民が、どこに、だれと住むか、どのように住むかを自己決定し、自分らしく生き、自己の願い・希望を実現することを人権として保障する」という視点から、県復興プランに対して9項目の提言を行っており、東京歯科保険医協会も団体として賛同しています。同検討会議では、広く賛同者を募集しています。ご賛同いただける方は、下記URLからお申し込みをお願いします。

<当協会・矢野理事より>

東日本大震災の時と違い、能登半島地震に対して具体的には何もすることができませんでした。1年以上経過しても復興への道は見えてきません。せめて被災地域への一助となればと思い私も復興プランの提言に賛同しました。ぜひ皆さまもご協力ください。

「AI」と聞くと何を思い浮かべるでしょうか。本物そっくりのニセ動画?プロも敵わない囲碁や将棋などのボードゲーム?「AIでなくなる仕事ランキング」などの特集記事?

今回は、なんとなくドキドキするけれど、具体的なイメージが定まらないAIと歯科の関わりについて解説していきます。

◆AIは「知能」か

AIは、「人工知能」(Artificial Intell-igence)の略となります。正確で疲れを知らないコンピューターですが、指示した通りの動作しかしない点は機械やロボットと変わらず、人工知能とは呼べません。

例えば、製品などを検品する機械は以前からありましたが、AI出現以前は色や大きさなど、数値化できる基準で良品と不良品を区別していました。

医療の世界では、AIの実用例として読影支援があります。AIは、数値化や数式化できない微妙な違いを読み取り、注意すべきかどうかを「判断」することで、診断を支援します。

◆17年にブレークスルー

2017年に発表された、ビートルズの曲名をもじった「Attention Is All You Need」という画期的な論文により、AIは一気に実用化されました。

AIは何十年も研究されてきましたが、技術的なブレークスルーが起きたことで、大きく進化しました。過去のAIやプログラミングの考え方とは大きく異なり、実用に耐える技術になりました。

◆歯科での応用例

歯科の世界でもAIが取り入れられています。また、診療以外でも活用できるAI関連のサービスも多くあります。

「命の選別につながる話」「国際的な趨勢を見ても時代に逆行した制度」と参加者から厳しい言葉が相次いだ。3月14日、協会が開催した第6回メディア懇談会では高額療養費の患者負担引き上げの問題について、報道関係者と活発な議論が交わされた。

題解説に当たった本橋昌宏副会長は、協会が石破茂総理大臣、福岡資麿厚生労働大臣に宛てた自己負担限度額引き上げ撤回の要請書などをもとに、患者らが厳しい状況に置かれかねないと、危機感を示した。参加者からは、「借金して窓口負担を払わなければならない。ほとんどの人に『治療を受けない』という選択肢が浮かぶ世界になってしまう」との意見や、諸外国の事例と比べても「外すことができない制度」と、高額療養費制度の重要性について触れる意見があった。

一方で、高額な費用がかかる治療が患者にもたらす効果については「追及されていないと思う。その治療が本当に意味があるのかどうか、チェックしてはどうか」との意見もあった。

また、厚生労働省による生産性向上・職場環境改善を目的とした給付金(18万円)や、東京都による物価高騰対策の支援金(15万円)も議題として取り扱った。「医療機関にとって15、18万円はどんな意味があるのだろうかと思う。それがなければやっていけないという気持ちも分かるが、こうしたことを毎回繰り返していて良いのだろうか。医療制度の根幹が機能していくのだろうか」と単発的な支援金の在り方を疑問視する声もあがった。

この日は4社4名のメディアが参加し、早坂美都副会長が司会を務めた。

Q 2024年度診療報酬改定で新設された「接着カンチレバー装置」とは。

A 新たに保険収載された「接着カンチレバー装置」は、保険では、M017ポンティックの算定留意事項通知(6)のイの(ト)に「隣接歯などの状況からやむをえず、支台歯1歯およびポンティック1歯による接着カンチレバー装置を製作する場合は、切歯(上顎中切歯を除く)の1歯欠損症例において、支台歯を生活歯に求める場合に限り認められる」と記載されました。なお、24年4月26日付け厚生労働省保険局医療課の事務連絡「疑義解釈の送付について(その3)」の中で、「接着カンチレバー装置」は「ブリッジに該当する」と明記されました。この事務連絡前の同年4月1日に公益社団法人日本補綴歯科学会(以下、補綴学会)が通知した「接着カンチレバー装置の基本的な考え方」では、「いわゆる『ブリッジ』と近似した装置であるが、(中略)ブリッジとは異なる装置として定義する」と示されています。したがって、学術名称と保険用語が異なっていることになり、患者さんに説明する際などには注意が必要です。

また、同年4月12日の事務連絡「疑義解釈の送付について(その2)」では、「接着カンチレバー装置とは、次の要件を全て満たす補綴装置」とされています。前記と重複する点もありますが、次のように明記しています。

②支台歯及びポンティックがそれぞれ1歯ずつの2ユニット型の接着ブリッジであること

③上顎中切歯を除く切歯の1歯欠損症例において,隣在歯等の状況からやむをえず製作するものであること

なお、「接着カンチレバー装置」の製作にあたっては、公益社団法人日本補綴歯科学会の「接着カンチレバー装置の基本的な考え方」を参考とすること

Q 補綴学会の「接着カンチレバー装置の基本的な考え方」とは。

A 補綴学会ホームページの「雑誌刊行物」→「診療ガイドライン」→「1.おしらせ」の中に「接着カンチレバー装置の基本的な考え方」の記載があります。適応症例がありましたら、確認することをお勧めします。以下に、抜粋して紹介します。

・適応症 保険診療における「接着カンチレバー装置」を適用できる症例は、上顎中切歯を除く切歯1歯欠損で支台歯となる隣在歯が健全な症例である。すなわち、装置の欠損部位(ポンティックとなる歯)は上顎側切歯と下顎切歯の計6歯のうちの1歯である。装置の数に制限は設けないが、2歯連続の欠損は本装置の適応症としない。このため、上顎2装置、下顎2装置が一口腔内における最大装置数となる。また、支台歯が歯周疾患に罹患していない症例であること、あるいは支台歯が歯周疾患に罹患している場合であって、歯周基本治療等が終了し、歯周組織検査により動揺および歯周組織の状態等から支台歯としての機能を十分維持しうるとの判断がなされた症例を適応症とする。

・禁忌症 従来の接着ブリッジでは、動揺が顕著である支台歯は、接着界面に剥離応力や回転応力が加わりやすくなるため、禁忌症例とされていた。しかしながら、接着カンチレバー装置では、ポンティックと支台装置が支台歯と共に動くため剥離応力や回転応力が加わりにくく、Ⅰ度程度の動揺度であれば許容しうる。ただし、咬耗が顕著である歯列、咬合が緊密である歯列、ブラキシズムを有する症例では予後不良と思われるため、他の補綴装置を検討するのが望ましい。齲蝕罹患傾向の高い患者は 装着後も口腔内に露出した歯面から齲蝕が発生する可能性があり、避けた方が良い。

・設計の基本原則と留意事項(図)保険診療における接着カンチレバー装置は支台装置1個とポホンティックからなる2ユニットとする。形成はエナメル質の範囲内を原則とする。形成デザインとしては、 ①可能な限り被着面積を大きくする、②歯質削除量は最小限とし、できるだけエナメル質の被着面とする、③歯肉側フィニッシュラインは歯周組織に悪影響を及ぼさないよう歯肉縁から1㎜程度離す、④切縁側のフィニッシュラインは支台歯の透明感を損なわないよう切縁から1㎜程度離す―などが原則であり、これらは接着ブリッジにおける形成デザインと共通する。

・使用材料 金属材料としては歯科鋳造用12%金銀パラジウム合金を用いる。ポンティックの前装材料としては健康保険適用の間接修復用コンポジットレジンを用いる。

・咬合調整 四接着カンチレバー装置は、咬合に配慮する必要がある。ポンティック部に過大な応力が加わると、支台歯への荷重負担は必然的にブリッジタイプ以上に大きくなる。本装置を咬合に関与させる場合、支台歯の負担が過重とならないよう、下記のような調整を行う。

①ポンティック部に早期接触がないように調整し、安定した咬合接触を与える。ただし無咬合とはしない

②ポンティック部の咬合接触は1点とする

③ポンティック部には偏心運動時の滑走部位をつくらない

④支台歯では、歯質とメタルフレームの双方に咬合接触を与える

以上ですが、抜歯後であれば欠損粘膜の治癒期間や審美性回復を目的とした暫間補綴についての記載がないことが残念です。さらに、レジン歯などを使用した暫間補綴が保険で評価されていないことが問題であることを付記しておきます。

東京歯科保険医協会

会長 坪田 有史

※「東京歯科保険医新聞」2025年4月号掲載

第53回定期総会を下記の日程で開催します。参加方法などは本紙や協会ホームページなどで順次お知らせしますので、ご案内までお待ちください。なお、記念講演には、東京新聞記者の長久保宏美氏が登壇し、 「 マイナ保険証と保険証廃止―担当記者の2年間」をテーマにご講演いただく予定です。

◆開催日時◆

・2025年6月15日(日)午後2時30分~7時45分

・総会議事 午後2時30分~4時15分

・記念講演 午後4時30分~6時00分

講 師:長久保宏美氏(東京新聞社会部編集委員)

テーマ:「マイナ保険証と保険証廃止―担当記者の2年間」

・懇 親 会 午後6時15分~7時45分

・開催場所 TKP市ヶ谷カンファレンスセンター

(住所:新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル)

東京歯科保険医協会と東京保険医協会、千葉県保険医協会の共催による医科歯科連携研究会2024が2月2日、「糖尿病診療・歯周病対策の最前線」をテーマに開催。会場とWEB参加合わせ128名が参加した。

医科から栗林伸一氏(医療法人社団三咲内科クリニック理事長)、歯科からは山本龍生氏(神奈川歯科大学歯学部社会歯科学系 社会歯科学講座口腔衛生学分野教授)が講演した。

栗林氏は、「糖尿病診療の現状と対策~治療薬の画期的進歩と咀嚼機能維持を踏まえて~」と題し、最新の糖尿病患者のデータや管理、治療薬の特徴について解説した後、生活習慣病管理料(Ⅱ)の問題点に言及。歯科との関わりとして、咀嚼機能維持の重要性や、歯科の定期受診の有無により、糖尿病腎症の進行度に差があることなどを報告。糖尿病は歯科介入も含む統括的管理が必須とした。

次いで、山本氏は、「歯周病対策の最前線予防の重要性と糖尿病を踏まえた医科歯科連携」と題し、歯周病の病変について解説した後、歯周病治療にはブラッシングが最も重要で有益であることを報告した。また、歯周病と全身疾患の罹患率と糖尿病の関係についてのガイドラインにも触れ、歯周治療の重要性を訴えた。

参加者からは、「糖尿病と歯周病の理解が深まった」「積極的な医科との連携が重要と再確認した」などの感想が寄せられた。

★なお、当日の講演は、デンタルブックで公開中。ぜひご覧ください。

➡ https://dentalbook.tokyo-sk.com/member/public/MemberAuth_input

こちらをクリック▶「東京歯科保険医新聞」2025年(令和7年)3月1日号

【新聞3月号】

【1面】

1. 東京の〝低い〞保険収益を改善へ 総枠拡大へ現場の訴えを届けよう

2. マイナ保険証8割が「メリット感じず」 9割が健康保険証廃止に反対

3. 石破総理・福岡厚労大臣に向け/高額療養費制度の見直し撤回を 要請書提出

4. 東京歯科保険医協会 第53回定期総会のご案内

5. 12.2以降のマイナ保険証窓口トラブル調査 ご協力のお願い

6.「探針」

7. ニュースビュー

【2面】

8. 医療DX加算 4月から見直し

9. 高額療養費制度/引き上げ対象は 全年代の全所得階層

10. 厚生労働省医療指導監査室/2025年度に高点数個別指導実施の公算 事務連絡で「高点数」の運用を明記

11. 歯科用貴金属改定情報(3月~) 金パラは引き上げに

【3面】

12. 総枠拡大には何が必要なのか? 会員調査から考える現制度の問題点

13. 確定申告個別相談会/定額減税、賃上げ促進税制にも解説

14. 確定申告は「定額減税」に注意! 記入を忘れずに

【4面】

15. 経営・税務相談Q&A No.426「採用に関するQ&A~新規採用の定着・解雇・退職~」

16. 東京都の医療機関向け支援金/追加受付の要望書を提出 〝煩雑申請〞で手続き漏れ医療機関も

17. 会員無料相談

18. 東京反核医師の会映画上映会のご案内 「生きて、生きて、生きろ。」

19.『杳かなる』上映情報

【5面】

20. 教えて!会長!! No.92/立憲民主党の「保険証復活法案」について

21. 通信員便りNo.148

22. IT相談室「ステルスマーケティング その規制事例を見る/ネットの口コミとの向き合い方」

23. 理事会だより

24. 協会活動日誌

【6面】

25. 研究会・行事ご案内

26. デンタルブックPR

27. 会員優待サービス

【7面】

28. 記念講演/東京反核医師の会が第37回総会 ガザ地域での医療支援の現状報告

29. 医科歯科連携研究会 糖尿病は歯科も含む統括管理が必須

30. 神田川界隈「台湾有事で全島避難?」(理事・矢野正明/板橋区)

31. マンガで学ぶ/アラフォーのリスク対策(健康編)

【8面】

32. 震災と歯科医師~東北・能登の現状~/「14回目のありがとう」宮城県保険医協会理事長:井上博之(松島海岸診療所)

33. 震災と歯科医師~東北・能登の現状~/能登・被災診療所のいま(前編)「再建襲った豪雨にも屈せず 地元のため奮い立つ会員」石川県保険医協会副会長:平田米里(平田歯科医院)

日本でも2023年10月1日から、通称「ステマ規制」と呼ばれるステルスマーケティング規制が導入されました。2024年の違反事例をベースにご説明します。

ステマを一言で説明すると「やらせ記事」です。インフルエンサーと呼ばれる、いわゆる有名人に依頼して商品やサービスについて有利な記事をSNSなどに投稿させ、依頼したことを隠して、その投稿を宣伝していく手法です。

2024年6月6日に消費者庁から大森の内科医院に、Googleの口コミについて是正の措置命令が出されました。来院した患者に口コミを依頼すること自体は違法ではありませんが、星5つの投稿をすると予防接種費用を割引することを引き替えに、口コミの投稿内容の決定に関与したことなどが問題とされたようです。このことは、医療広告ガイドラインに抵触する事象です。

本件について消費者庁や大森医師会からは、6月初旬にホームページなどで報告があったにも関わらず、当該医院のホームページでは12月16日付けでの報告となり、対応の遅さも目立ちました。

◆信頼性はそれほどないネット投稿の実態

無記名で自由に投稿できるGooleの口コミは、本来それほどの信頼性はありません。見る側もそれを理解して判断するものであり、医療機関となればなおさらです。診療やサービスの結果として現れる多くの反応の一つとして捉えておくべきではないでしょうか。

※次回は歯科とAIの関わ りについて考察します。

クレセル株式会社

(東京歯科保険医新聞2024年12月号4面掲載)

Q 立憲民主党が「保険証復活法案」を衆議院に提出したそうですね。

A 立憲民主党は2025年1月28日に「医療保険の被保険者証等の交付等の特例に関する法律案」(以下、保険証復活法案)を衆議院に提出しました。これは、従来の「紙の保険証」の新規発行を再開して健康保険証として復活させ、マイナ保険証との併用を可能とすることを目的としています。

当会が取り組んできた請願署名「現行の健康保険証を残してください」の署名にご協力いただいた先生には、心から感謝申し上げます。お手元に署名用紙がある方は、当会までご返送いただくよう、ご協力をお願い申し上げます。集めていただいた署名は、当会活動の重要な柱「国会行動」を通じ、署名に賛同していただける与野党の国会議員に要請を行います。その際、特にご協力いただける議員には、本署名をお渡しし国会に提出していただいています。この活動の模様は、既に本紙などで報告し、ご協力いただいた国会議員も紹介しています。署名の趣旨や内容上、野党議員に国会提出していただいていますが、その野党議員には多くの立憲民主党所属議員がいます。少なからず当会のこれらの活動が背景となり、立憲民主党が「保険証復活法案」を衆議院に提出されたと考えています。

Q 「保険証復活法案」の内容を教えてください。

A 立憲民主党は、「医療分野のデジタル化を推進する立場」であることが前提です。協会もデジタル化そのものに反対しているわけではありません。その上で「国民の不安払拭など一定の条件が整うまでは、従来の健康保険証を使えるようにすべき」という内容です。

政府は24年12月2日に健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証への一本化を推進しました。しかし、マイナ保険証の利用率は24年12月時点で約25%にとどまっていることから、立憲民主党は「国民の間に浸透していない」と評価しました。そこで本法案は、資格確認の安全性、国民世論、または高齢者や障害者などへの影響を考慮して十分な環境整備が整うまで、従来の保険証の発行を復活させるべきだとしています。したがって、保険証復活法案は、新規発行が終了された健康保険証の再発行を期限を定めて認め、マイナ保険証との併用を可能とする内容となっています。

Q 期限はどのように決めるのですか。

A 以下の結果に基づいてその期限を決めるとしています。

①電子資格確認による被保険者などであることの確認が安全かつ確実に行われるための環境整備の状況

②被保険者などが療養を受ける際の保険証の利用の状況

③保険証の廃止が高齢者および障害者をはじめとする被保険者などに支障を及ぼさないようにするための施策の策定および実施の状況

④保険証の廃止に関する国民世論の動向、そのほかの事情を勘案して検討する

本稿執筆時には、通常国会で来年度予算の成立に向けて与野党協議が行われています。したがって、立憲民主党は本法案について、国会会期中の6月までの成立を目指し、野党各党に協力を呼びかけています。

当会は不偏不党の立場を明確に宣言していますが、多くの声を立法府に届ける活動により、賛同して協力していただいた議員らに感謝する意味もあり、当会の主張に沿った法案が提出されたことを紹介させていただきました。

東京歯科保険医協会

会長 坪田有史

※「東京歯科保険医新聞」2025年3月号掲載

「能登・被災診療所のいま(前編)/ 再建襲った豪雨にも屈せず地元のため奮い立つ会員」

石川県保険医協会副会長 平田 米里/平田歯科医院

能登半島地震によって、七尾市以北の歯科医療機関は何らかの被害を受け、ある地区では、電気が回復しても上下水道が破壊されたまま。またある地区では、電気の復旧すらできぬ故に長期にわたり機能停止となりました。再開できても周辺人口の減少で診療時間の短縮を余儀なくされたケースも多いです。さらには、地域全域が壊滅的被害を受け、発災から1年を経過しても住民の帰還もままならない中で、たとえ再建を目指しても、将来の見通しが立たず不安だと吐露する方もいます。

◆生きていたことが奇跡

半島の西にある、重要文化財の總持寺祖院で有名な輪島市門前町。その地で寺の門徒代表でもある後輩の歯科医師が、発災時に2分間にも及ぶ長いトルネードのような激しい振動に襲われ、「前半は神や仏が自分に課した『試練』と思い込もうとしたが、後半はあまりの長さと激しさのあまり、不謹慎にも『怒り』に変わった」と表現しました。それも頷けます。なにせ、彼の自宅はぺしゃんこに潰れ、生きていたことが奇跡と思える有様でした。心に深い傷を負ったにもかかわらず、比較的早く再開に漕ぎつけたのは、自らの生活と地域の医療を守ろうという彼の執念だったのでしょうか。

門前町から少し西に移動した海岸一帯は黒島地区。セメントで造られた堤防らしき囲みの内側は、海水が消え250m沖合まで砂浜となりました。その北には4mの隆起と報道された鹿磯漁港は海底の岩が露出。地震のエネルギーの大きさがいかに巨大なものかと思い知らされます。門前町に隣接する南側は原発のある志賀町。原発は休眠中でしたが、それでも「海にも空にも逃げられなかった」と避難計画の見直しについて町長が発言したのです。松本清張の推理小説「ゼロの焦点」の舞台となった「ヤセの断崖」や「巌門」も近く、崖崩れも発生。一度、観光がてら現地を訪ねてみてください。

半島の東端にある珠洲市ですが、最も甚大な被害を受け、生業再建はおろか、未だに公費解体も半分程度しか進んでいません(今年1月10日時点で最も進んでいる珠洲市が60.3%、輪島市が34.1%)。住民の帰還は現場の肌感覚では半分と認識されています。珠洲市は上下水道が長く途絶えていた(今でも一部は仮設トイレ)ため、歯科診療所の再開が遅れに遅れた地区。5軒のうち、1軒は頑健な建物だったため配管の一部損傷程度の被害に留まり、上水道の復旧の後には半日診療程度の再開ができました。今年1月にさらに1軒が午前中診療に漕ぎつけました。2月には仮設商店街の一角で、3軒目も再開しましたが、資金に余裕がないため、倒壊した旧診療所から使える機材(ユニット1台に流し台一式程度は使えたものの、レントゲンや滅菌機は壊れました)を業者の協力を得て運び出して 、再出発したのです。今後の設備投資や診療時間延長などは、患者さんの動向を見てからの判断にならざるを得ませんが、3年後には、その仮設店舗さえ退去を強いられることに「理不尽だ」との思いを漏らしています。

◆人口減少による閉院も

輪島の市街と珠洲市の間の山間に輪島市町野町があります。私の友人歯科医師が長く開業してきた地区です。発災直後、テレビに安否不明者として彼の名が流れたときは衝撃を受けました。我々関係者の動揺をよそに、彼は避難所となった寒々とした体育館で、歯科医師としての使命からいち早く口腔ケアを始め、歯科衛生士の奥さんは避難所のトイレの汚物処理を続けていたことを後で知りました。町野町は北前船で栄えた「時国家」の屋敷に近く、土地の地名にもなっている姓を背負った彼は、逃げ出すわけにもいかない、怯むわけにもいきません。早くから再建を目指し動き始めたのです。「石川県なりわい再建支援補助金」の申請に悶絶しながら、家屋や診療所の再建を担う職人の手配に奔走し、しばらくして、もう一歩というところまで漕ぎつけました。

しかしその矢先、9月21日の集中豪雨に襲われたのです。そばを流れる河川が氾濫し、床上170cmの泥水が真新しい壁を流し、至る所を泥で埋めました。普通なら、ここで挫折してもおかしくない…。だが彼は、地元のために奮い立ちました。ただ同じ地区のもう1軒の歯科診療所は、人口減少などにより昨年12月末で閉院してしまいました。(続く)

≪はじめに≫

3月11日、東北地方を中心に甚大な被害をもたらした東日本大震災から14年が経過した。2024年には元日に能登半島地震が発生し、石川県保険医協会会員の歯科診療所が被災した。地域医療の一端を支える各地の歯科保険医は、こうした災害とどのように向き合ってきたのか。被災当時の様子や、復興への道のりを宮城県保険医協会・井上博之理事長、石川県保険医協会・平田米里副会長に綴ってもらった。なお、両氏ともにお原稿を本年2下旬におまとめいただいた点にご考慮をいただきたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「14回目のありがとう」

宮城県保険医協会理事長 井上 博之/松島海岸診療所

今年も3.11が近づいてきました。もう14回目になるのですね。忘れっぽい私ですが、14年前のこの日に始まる一連の記憶だけははっきりしています。この日がなければなかったであろう、現在の私を想うときでもあります。

私は、診療中に松島町で被災しました。それでも無事に避難し、その夜は松島湾内の小島に打ち砕ける津波の様子を眺めながら、高台のホテルで過ごしました。その後、徐々に他の地域の被災者の悲惨な状況を知るにつれて、私は大層恵まれていたのだと気付かされました。無事だった私は、診療所のスタッフとともに、翌日から避難所巡りを始めました。その後、県外からの医療支援を受けながら3カ月、県内各地の避難所の歯科医療支援を続けました。松島海岸診療所での歯科診療が再開してからは、外からの支援スタッフに頼ることが多くなりました。

活動地域は、松島町の他、東隣の東松島市とその東の石巻市の避難所でした。県外から来られた支援者たちは、頼れる人たちでした。その中で、とても印象深かったのは、東京歯科保険医協会から派遣されてきた方々でした。避難者への支援の在り方や実際の活動など、多くのことを学ばせていただきました。また、この活動地域が、その5カ月後から今日まで、私が訪問診療専任の歯科医として13年余り活動を続けてきた診療圏となりました。

当初は、「歯科でも往診してもらえるのですか」という声ばかりが聴こえました。被災直後、福祉避難所への支援で繋がりのできた介護施設での歯科診療を皮切りとして、特養などから次々と依頼が来るようにもなりました。医科や介護関係のスタッフとも連携できるようになってきました。3.11があったから、今の私の歯科訪問診療があるのです。

◆県外からの支援が力に

私がパート医として勤める東松島市の歯科医院の院長は、津波で全壊となった診療所の再建を決意された背景について、「東京からのご支援に大きく支えられた」と語っています。あの時、県外からのご支援はとても大きな意義がありました。

現在の被災地は、誰を守るのか分からない巨大な防潮堤がある一方、高台に移住して数年、今では住民が生活に落ち着きを取り戻したこともあり、現段階での復興の評価はさまざまです。その中でも、大震災当時の被災者と支援者の心温まる交流は、無形の財産を築いたのだと思います。被災地の3月11日は、犠牲者を悼む日であるとともに、「ご支援いただきありがとうございました」と声を挙げたくなる特別な日として今後も続いていくことでしょう。

1月17日に行われた第5回メディア懇談会(通算105回)で、健康保険証の新規発行終了の問題に触れた早坂美都副会長は「世の中に誤解が生じている」と強く指摘した。

昨年12月2日に健康保険証の新規発行が終了して以降、初めての開催となった今回は、発行終了後の患者対応などを議題に懇談を深めた。早坂氏は、「12月2日以降は健康保険証が使えない」という誤った認識をする患者が多いとし、「正しい情報を周知する必要がある」と訴えた。

参加者からの「マイナ保険証に一本化するという法律はあるのか」との質問に対して早坂氏は、「マイナ保険証に一本化されるというのは大きな間違い。法令上は健康保険証が資格確認書に変わるというのが正しい」と説明した。

加えて、オンライン資格確認の運用上の問題について、早坂氏や司会を務めた川本弘理事が自院の状況を伝えた。依然としてマイナ保険証の読み取り後に「黒丸(●)」が表示されることを報告すると、参加者から驚きの声が聞かれた。

また、診療報酬改定の話題では、期中改定が決まった歯科技工士連携加算1・2について、参加者から「引き上げられた分の点数は、歯科技工士の収入となるのか」との質問があり、歯科技工士の就労環境を懸念する様子がうかがえた。

その他、「会員の意識と実態調査」の中間報告をもとに懇談。最終結果の公表に期待を寄せる声があがった。なお、この日はメディアから3社4名が参加した。

こちらをクリック▶「東京歯科保険医新聞」2025年(令和7年)2月1日

【新聞2月号】

【1面】

1.会員の意識と実態調査/7割が「歯科医師にやりがい」

2.東京歯科 歯科開業医会員年間増加数/2年連続トップ表彰

3.診療報酬期中改定 4月実施へ

4.歯科用貴金属の随時改定 3月から引き上げへ

5.まもなく国会へ署名提出 お手元に残っていませんか?

6.第53回定期総会 日程のご案内

7.「探針」

8.ニュースビュー

【2面】

9.重要懸案 オンライン請求猶予届出を巡り 厚労省が再提出方法示す

10.厚生労働省が通知 歯科薬剤の安定供給を指示/協会の要望が反映・実現

11.保団連24~25年度第2回代議員会/協会の「会員の意識と実態調査」を推奨

12.お忘れなく!東京都の緊急対策支援金 交付申請期限は2月10日

13.生産性向上・職場環境改善を目指す/一診療所当たり18万円を給付へ

14.2月会員無料相談のご案内

15.訃報

【3面】

16.2024年度 会員の意識と実態調査

【4面】

17.経営・税務相談Q&A No.425「利用していますか?減価償却の特例~開業医のための“確定申告”の基本~」

18.2024年分確定申告のポイント(税理士法人税制経営研究所)

19.書籍 保険医の経営と税務 2025年版/会員は1冊無料!2025年度最新の税務対応版を発行!

【5面】

20.教えて!会長!!No.91/期中の診療報酬改定

21.理事会だより

22.協会活動日誌

23.通信員便りNo.147

24.共済部だより

【6面】

25.研究会・行事ご案内

26.デンタルブックご案内

27.会員優待ご案内

【7面】

28.ALS患者追う映画『杳かなる』/「これは当事者だけの問題でしょうか…」

29.神田川界隈(副会長/山本鐵雄)

30.第5回メディア懇談会/保険証 新規発行終了に意見 協会「実調」最終報告に期待の声

【8面】

31.都内歯科診療所 厳しい経営明らかに/会員医業収益の最頻値が医療経済実態調査を下回る/次世代のために求められる診療報酬引き上げ

Q 期中に診療報酬改定があると聞きましたが?

A 昨年12月25日に開催された中央社会保険医療協議会総会において、「中間年改定の年に行う期中の診療報酬改定について」が議題として提出されました。議題の一つに「歯科衛生士や歯科技工士のタスクシフト、手間への評価の見直し」が含まれていました。新規技術や材料が、年に4回ある期中のタイミング(3・6・9・12月)で保険適用されたこと(いわゆる「期中収載」)は、過去に何度も経験してきましたが、今回、歯科で「期中改定」が行われたことには驚きました。今までは1989年に消費税(3%)の導入に伴う改定をはじめ、5%に増税された97年、10%に増税された19年、そして健康保険法等改正に伴う94年に「期中改定」が行われています。当然ですが、財源がなければ「期中改定」は不可能ですから、何らかの理由で財源の確保ができたということなのでしょう。

Q 期中改定の中身は?

A 歯科衛生実地指導料(実地指)の口腔機能指導加算(口指導)が10点から2点増点の12点、歯科技工士連携加算1(歯技連1)が50点から10点増点の60点、歯科技工士連携加算2(歯技連2)が70点から10点増点の80点になります。改定は4月に施行されます。なお、これらの評価の目的は、歯科衛生士および歯科技工士の待遇改善であり、賃上げに繋げる意図が背景にあります。そのため算定する際には注意が必要です。

Q 口腔機能指導加算とは?

A 口指導は、口腔機能発達不全症、または口腔機能低下症と診断した患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が実地指(月1回80点)とあわせて口腔機能に関する指導を行った場合に加算します。口腔機能発達不全症の患者には正常な口腔機能の獲得を目的とした実地指導を、口腔機能低下症の患者には口腔機能の回復、または維持・向上を目的とした実地指導を行うことが求められます。なお、歯科口腔リハビリテーション料3(歯リハ3:月2回1口腔につき50点)を算定した同日には、その指導内容が歯リハ3で行った指導や訓練と重複した場合は、口指導は算定できないので注意が必要です。したがって、歯リハ3と口指導で行った指導内容はカルテ記載が必要です(保団連発行「歯科保険診療の研究2024年6月版」32〜33、120ページ参照)

Q 歯科技工士連携加算1、2とは?

A 歯科技工士連携加算(歯技連1)を算定するには、施設基準(表)を満たし、地方厚生局長へ届出を行う必要があります。

【歯技連1】

・レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、CAD/CAM冠の製作において、前歯の印象採得時に、歯科医師と歯科技工士がともに対面で色調採得および口腔内の確認などを行った場合に、印象採得料に加算します。

・6歯以上のブリッジの咬合採得時に、歯科医師と歯科技工士がともに対面で咬合関係の確認や口腔内の確認などを行った場合、咬合採得料に加算します。

・有床義歯の場合、9歯以上の部分床義歯または総義歯の製作時に、咬合採得または仮床試適の際に、歯科医師と歯科技工士がともに対面で、咬合採得時には咬合関係の確認など、仮床試適時には人工歯の排列位置などを確認した場合に、歯技連1を咬合採得料または仮床試適料に加算します。

※歯技連1の算定は1口腔単位で、算定は1回のみです。

【歯技連2】

・歯技連1と同じ条件に加え、歯科医師と歯科技工士がともに情報通信機器を活用して行った場合に印象採得料や咬合採得料に加算します。

※歯技連2の算定も1口腔単位で、算定は1回のみです。

今回、期中に診療報酬を改定することが可能という実例が示されました。これは、不合理な改定内容の改善と今後の「保険でよりよい歯科医療」を求める視点から注目すべきことと考えます。

東京歯科保険医協会

会長 坪田有史

(「東京歯科保険医新聞」2025年2月号掲載)

こちらをクリック▶「東京歯科保険医新聞」2025年(令和7年)1月1日

【新聞1月号】

【1面】

1.会長「年頭所感」

2.巻頭写真「嵐のち青天」

3.「探針」

4.ニュースビュー

【2面】

5.東京都 物価高騰で緊急支援金/歯科診療所に15万円/申請にはGビズIDの取得を

6.2023年度 高点数による個別指導は4年連続実施なし/萎縮診療せずカルテ記載や請求内容を確実に

7.講師が実体験交え解説/参加者は歯科訪問診療に意欲

8.施設基準のみなし期間来年5月31日終了/再届出の場合は十分注意を

【3面】

9.オン資義務化撤回訴訟 原告控訴「納得していない」/棄却理由“不十分” 弁護団が見解

10.改定評価70%が「悪かった」/速報歯科会員アンケート

11.「オンライン資格確認不存在訴訟」原告団副団長として

12.私が見たオン資訴訟/判決受け、今、私たちがすべきこと(原告団 早坂美都)

【4面】

13.経営・税務相談Q&A No.424「オンライン請求システムと電子帳簿保存法~支払基金からの振込通知書が送付されなくなりました‼」

14.「国民健康保険証廃止に伴う“資格確認書”送付等に関するアンケート」

15.経営管理研究会 定額減税と年末調整・確定申告のポイントを解説

16.歯初診・外安全1・外感染2・歯援診・口管強のための施設基準講習会

17.1月会員無料相談のご案内

【5面】

18.研究会・行事ご案内

【6面】

19.保険証の発行終了受け議員〝緊急要請〞有効期限延長・全国民への資格確認書発行求める

20.解説 保険証の発行終了で起きる2025年問題とは/保険証の有効期限終了と更新手続きの留意点

【7面】

21.オン資訴訟判決後 緊急インタビュー/提訴から2年、棄却も意気軒昂/判決がマイナ問題“再議論”のきっかけに

22.「よい歯」連絡会が総会記念講演/参加者を交え健康保険証存続の展望を議論

【8面】

23.教えて!会長!!No.90/「会員の意識と実態調査」の報告

24.被団協がノーベル平和賞を受賞/核兵器使用の可能性に危機感

25.理事会だより

26.12月協会活動日誌

27.共済部だより

【9面】

28.症例研究「口腔管理体制強化加算(口管強)の施設基準を届出していない医療機関でのエナメル質初期う蝕管理料(Ce管)の算定」

【10面】

29.「会員の意識と実態調査」の特徴点/52%経営「苦しくなった」/今次改定には53%が「不満」覚える

30.神田川界隈「人口減少社会と迫りくる歯科医師不足時代」(副会長/馬場安彦)

31.新春pick up/目標は「100歳まで診療」/“御年90歳”歯科の知識で地域貢献も

【11面】

32.保険証存続求め国会内で集会/強い反対招いた保険証の発行終了/登録解除や資格確認書発行の周知徹底要求

33.通信員便りNo.146

34.謹賀新年名刺広告

【12面】

35.連載「マイナ保険証の〝失態〟を追う~このまま見過すことはできません~」/第10回・完:「楽しい」「便利」を置き去りにした日本のデジタル化(荻原博子氏)

36.新春会員投稿「私の一枚」

オンライン資格確認の義務化にあたり全国の医師・歯科医師が国を訴えた裁判の判決が昨年11月28日、東京地方裁判所で言い渡され岡田幸人裁判長は、原告の訴えを棄却した。原告1415人のうち、1366人は12月12日、判決を不服とし、控訴を申し立てた。

判決を言い渡された当日、原告団副団長で当会会長の坪田有史氏ほか、原告で同副会長の早坂美都氏、同理事の橋本健一氏、同会員の扇山隆氏ら原告団から44人が集まり、大法廷を埋めた。開廷からわずか1分ほどで主文が読み上げられると、原告団からはため息が漏れ、その後、原告団は地裁前に詰めかけた報道陣に「不当判決」の四文字を掲げた。

司法記者クラブで行われた会見で、須田昭夫原告団長(東京保険医協会会長)は「納得していない」として控訴の意向を伝え、今後、過疎地などで廃業する医師・歯科医師が増えることへの懸念を示した。また、佐藤一樹原告団事務局長(同理事)は、健康保険証の新規発行が終了する12月2日以降も健康保険証が使用できることを強調した上で、〝健康保険証廃止〞という誤った認識を広めないよう報道陣に呼びかけた。

また、判決文のうち「裁判所の判断」が記載された部分はわずか12ページのみ。これについて、原告向け説明会で喜田村洋一弁護団長は「お手軽判決」と憤りをあらわにした。さらに、原告の主張が退けられる理由が十分ではないとした上で、「原告の主張を論理立てて、間違いであると言えなかった」と分析。控訴審に向けて、「理論では完全に国を凌駕していると思っていますので、そのことが高裁の裁判官にわかるように、しつこくやっていきたいと思います」と決意を新たにした。原告からは、オン資導入が〝医療活動の自由に重大な制限を課するとまではいえない〞とした判決を疑問視する意見が相次いだ。

なお、訴訟の各種資料は、東京保険医協会ホームページで見ることができる。また、佐藤氏を取材した【<オン資訴訟判決後緊急インタビュー>提訴から2年、棄却も意気軒昂 判決がマイナ問題“再議論”のきっかけに】もぜひご覧いただきたい。

機関紙「東京歯科保険医新聞」2025年1月号10面に、協会が5年ごとに行っている「会員の意識と実態調査」の現時点における特徴点をピックアップし、速報として掲載しました。集計の詳細および統計の結果などは本年2月に公表する予定ですが、本稿ではこれに先立って、過去の結果との比較をいくつかご紹介します。

今回の調査は過去の調査(回答率2019年:17.3%、14年:15.9%)と比較して、回答者数および回答率ともにより多くの会員から回答(1,658名、27.6%)を頂戴しました。この場を借りて御礼申し上げます。なお、関東信越厚生局が公表している24年12月1日現在の「保険医療機関・保険薬局の指定一覧 歯科(東京)」では、歯科医療機関数は10,416医療機関となっています。したがって、都内で開業する歯科医師の約15%が本アンケートに回答していることになり、一定程度の信頼性はあると考えられます。

それでは、回答状況を見ていきましょう。

Q この1年で患者数は増えていますか?

A 前回の19年と比較して「増加した」が21.9%から14.9%と7.0ポイント減少し、反して「減少した」が34.9%から45.2%と10.3ポイント増加していました(図1)。

Q 会員は、現在の歯科医院経営は以前と比較してどのように感じているのでしょうか?

A 19年と比較して「苦しくなった」が39.7%から52.1%と12.4ポイント増加、反して「楽になった」が8.8%から5.1%と3.7ポイント減少していました(図2)。

以上、患者数および経営の状況から判断すると、5年前と比較して経営が厳しくなっている原因の一つに、患者数の減少があることがうかがえます。「苦しくなった」との回答は定量的な回答ではないものの、歯科医業面で問題があることが推察されます。しかし、83年からの計8回の調査すべてで「苦しくなった」が「楽になった」を上回り、40年間にわたり、歯科保険医療機関は全体として「苦しくなった」と感じながら歯科医業を行っていることになります。

Q 会員は協会に対してどのように感じていますか?

A 「大いに頼りにしている」「頼りにしている」は、04年が60.3%、09年70.2%、14年71.0%、19年76.4%、24年81.4%と、調査を重ねるごとに増加しており、非常に嬉しい結果となりました(図3)。

今回は結果の紹介はできていませんが、協会活動で評価できた取り組みを伺ったところ、上位の項目(複数回答)は、「診療報酬改定の対応:79.0%」「保険請求の電話相談:49.5%」「施設基準の研究会:43.2%」でした。すなわち、歯科保険医である会員の先生方の要望に沿った活動が行われており、かつ丁寧にアシストできていることなどが評価されているのではないかと思われます。

今回はここまでになります。詳細の公表まで今しばらくお待ちください。

東京歯科保険医協会

会長 坪田 有史

(「東京歯科保険医新聞」2025年1月号掲載)

「東京歯科保険医新聞」2025年1月号でお写真を募集したところ、複数のご応募をいただきました。ご応募いただき、誠にありがとうございました。以下、各作品をご紹介させていただきます。

「嵐のち青天」(早坂美都先生/世田谷区)

一晩中吹き荒れた嵐の翌日、目が覚めるような青い空が輝いていました。富山県立山室堂平での1枚です。古より「神の山」と信仰されてきた立山連峰を、美しく映し出すみくりが池です。激動の時代、しかし止まない嵐はありません。今年も素晴らしい年になりますように。

「Sunset in Hilo」(伊藤愛子先生/世田谷区)

10月にハワイ島のヒロで撮影した夕焼けです。丸い木を境に東はピンク色の雲、西はオレンジ色の雲が拡がりその色が海まで染まり、とても美しい景色でした。2025年も素敵な場所に自由に旅ができる年でありますように。

新潟旅行の時に撮影しました。雪深い穀倉地帯の厳しい寒さのあとにくる春を人々は待ちわびていることでしょう。

「いったんお休み学士会館」(臼井伸行先生/葛飾区)

学会や講習会場として有名な1928年開業で90年以上の歴史を持つ学士会館が、周辺の高層ビルに飲み込まれるようにして、2024年12月29日に閉館(一時休館)することに併せ、撮影記録。

「巨大ザメの復元模型」(川本弘先生/足立区)

埼玉県立自然の博物館に展示。サメは何度も歯が生え替わりますが人間はそうはいきません。今年も1本の歯の保存にこだわって診療にあたる所存です。