第31回保団連医療研究フォーラム開催

10月9、10日、国立京都国際会館(京都)において、第31回保団連医療研究フォーラムが開催され、全国から医師・歯科医師・スタッフ・一般市民など併せて651名が参加した。当協会からは13名が参加した。また、最終日には、「第31回保団連医療研究フォーラム・京都アピール(案)“-「開業医医療」の復権を求めて―”が京都府保険医協会理事長の垣田さち子氏から提案され、大きな拍手で採択された。

「第31回保団連医療研究フォーラム・京都アピール-「開業医医療」の復権を求めて―」の全文ダウンロードはここをクリック

9日は、保団連の住江憲勇会長と次回主務地を代表して愛知県保険医協会の萩野高敏理事より挨拶が行われた。

その後、「どうなる?日本の医療の姿―これからの医療提供体制、新専門医制度がつくる医師制度」をテーマとしたシンポジウムが開催された。

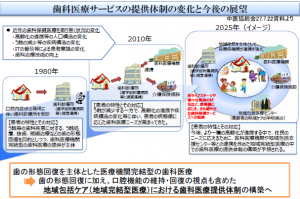

はじめに2016年5月~6月に全国の会員から10%無作為抽出ご協力いただいた医科の「開業医の臨床推論技術と「保険医」意識の形成過程とその実態に関する意識・実態調査」と歯科の「地域医療における歯科医師の意識とその実態について」の結果報告がされた。医科の調査では、回答医療機関の相当数が、夜間時間外診療への積極的な対応や校医や産業医、介護認定など地域活動を積極的に行っているが、その尽力や労苦が十分には理解や評価がされていないと感じている実態が明らかになった。また、総合診療専門医や新専門医制度については消極的な意向が強かったと報告された。歯科の調査では、歯科衛生士は2割の診療所で雇用できていない実態や7割以上の回答者が現在の診療に不安を感じていることが報告された。また、経営状況は「順調」と「苦しい」の2極化の傾向にあることが示された。在宅医療については、「行っている」と「行っていない」がほぼ半数に分かれており、行っていない理由としては、「依頼がない」が35%「請求が面倒」が25%である。介護保険事業所との連携は約8割が行っていないことが明らかとなった。やりたい歯科医療をできていないと感じている回答者が約半数、今後の医療制度の変化に対応していけるか不安に感じているが約6割と将来への不安を抱えていることが示され、口腔保健条例の制定、口腔衛生事業の充実、窓口負担の廃止・減額などの取り組みが必要とまとめた。

次いで、司会に千葉大学教授の近藤克則氏を据えシンポジウムが開催された。まず、保団連政策担当副会長の三浦清春氏から「新 専門医制度を含めた一連の医療改革を、保団連(政策部)はどう見ているか」の題で、新専門医制度の経緯や社会保障・税一体改革、医師需給問題、開業医医療(地域医療)の復権の提起を行った。次に日本プライマリ・ケア連合学会副理事長・専門医制度推進委員会委員長の草場鉄周氏から、「総合診療専門医に関するいくつかの論点」の題で、北海道医療センターで実践されている総合診療と教育を紹介しながら、専門医の在り方、総合診療専門医の在り方などについて述べた。その後、日本医師会常任理事・日本専門医機構理事の羽鳥裕氏から、「どうなる?日本の医療の姿―これからの医療提供体制、新専門医制度がつくる医療制度」の題で、日本専門医機構成立までの歴史的経緯や議論の状況、社会保障審議会の状況などを報告し、かかりつけ医と総合診療専門医について述べた。最後に、厚生労働省医政局地域医療計画課医師確保等地域医療対策室長の伯野春彦氏から「これからの医療提供体制について」の題で、高齢化の状況を踏まえたうえで、地域医療構想や医療計画、在宅医療の推進について報告された。

専門医制度を含めた一連の医療改革を、保団連(政策部)はどう見ているか」の題で、新専門医制度の経緯や社会保障・税一体改革、医師需給問題、開業医医療(地域医療)の復権の提起を行った。次に日本プライマリ・ケア連合学会副理事長・専門医制度推進委員会委員長の草場鉄周氏から、「総合診療専門医に関するいくつかの論点」の題で、北海道医療センターで実践されている総合診療と教育を紹介しながら、専門医の在り方、総合診療専門医の在り方などについて述べた。その後、日本医師会常任理事・日本専門医機構理事の羽鳥裕氏から、「どうなる?日本の医療の姿―これからの医療提供体制、新専門医制度がつくる医療制度」の題で、日本専門医機構成立までの歴史的経緯や議論の状況、社会保障審議会の状況などを報告し、かかりつけ医と総合診療専門医について述べた。最後に、厚生労働省医政局地域医療計画課医師確保等地域医療対策室長の伯野春彦氏から「これからの医療提供体制について」の題で、高齢化の状況を踏まえたうえで、地域医療構想や医療計画、在宅医療の推進について報告された。

その後の討論では、専門医の在り方や医師、診療科の偏在、医師の需給問題や離島やへき地の医師確保などについて意見交換が行われた。まとめとして、三浦氏は現場の声を発信することが重要であり、全体を見通しての医療改革が大切とした。草場氏は総合診療専門医は新しい学問ではなく、これまで行ってきた医療である。また、制度としてはこれから医師を目指す人達のものであることを押さえるべきとした。羽鳥氏は、地方の人口減や病院医師の減少の中で、総合診療専門医は力を発揮できるとした。伯野氏は今後の日本の状況を考えると今までと同じでは乗り切れない。在宅医療ニーズはまだ伸びる。今後も力を貸してほしいと述べ、終了した。

10日の午前は分科会が開催され、東京歯科保険医協会からは5名5演題の発表があった。

第4分科会B高齢者では小林顕氏が「症例から考える要介護高齢者に対する歯科医療の役割」の題で、実症例を紹介しながら要介護高齢者に対する歯科医療の役割の考察を述べた。

第5分科会子どもの医療と健康問題では山本鐵雄副会長が「顎顔面領域の外傷におけるカスタム・スポーツマウスガードの有為性について」の題で、学校災害の歯牙傷害見舞金給付状況の調査から口腔領域のスポーツ外傷を抽出し、5年間の推移の分析を示し、カスタムメイド・スポーツマウスガードの装着の有為性を示した。

第9分科会では今西祐介氏が「それでも抜かないわけがある2016」の題で定期予防、歯牙再建、コンフォートブリッジ等を用いて抜歯をしない方法を紹介。予防への診療報酬の評価も同時に訴えかけた。

第10分科会B医療技術、医学・医療運動史、医療制度問題・医療運動では松永周俊氏が「歯科12%金銀パラジウム合金の価格変動推移について」の題で、金パラの臨床使用例を紹介するとともに、金属の価格変動とどのように診療報酬上の評価に反映されてきたかの分析報告、今後の展望の考察を述べた。

ポスターセッションでは戸澤昭彦氏が「インターネットによる『他職種連携策に』」の題で他職種、特にケアマネジャーとの連携を中心としたポータルサイトを紹介し、今後の地域医療活動での他職種連携と地域包括ケアシステムへの関わりを呼びかけた。分科会の最後にはそれぞれの分科会ごとに集団討論が行われ、テーマごとに内容を深めた。

写真は左から、小林顕先生、山本鐵雄副会長、今西祐介氏、松永周俊氏、戸澤昭彦氏(分科会順)

午後からは、ティーチインが行われ、はじめに住江会長から「日本の医師・保険医の運動の歴史と課題」の題でこれまでの保険医 運動について述べ、協会・医会、保団連に属することで、患者・地域住民の生命、健康、くらしを阻害する医療・福祉、地域、国の諸問題に対し、機敏に対応し向き合っていくことが大切とした。また、保団連は要求する立場から、連帯し、地域を変え、自治体を変え、中央政府にも迫り要求を政治に反映させていくことが求められているとまとめた。

運動について述べ、協会・医会、保団連に属することで、患者・地域住民の生命、健康、くらしを阻害する医療・福祉、地域、国の諸問題に対し、機敏に対応し向き合っていくことが大切とした。また、保団連は要求する立場から、連帯し、地域を変え、自治体を変え、中央政府にも迫り要求を政治に反映させていくことが求められているとまとめた。

次いで保団連の宇佐美宏歯科代表から「歯科の保険医運動=保険で良い歯科医療運動」の題で、歯科の保険医運動の歴史と今後の厚労省の医療政策に対する運動について述べた。歯科は保険医運動の歴史の中で、国民皆保険制度の中での歯科の位置づけを確立するための運動を中心としてきたと述べ、これからは医科も同じような運動を展開する必要があると述べた。また、今後の運動として、患者の受療権への侵害に直結する医療政策に対し、「保険でよい医療」を目指して広汎な大運動を展開すべき時であるとまとめた。

また、各分科会から分科会の発表と議論のまとめの報告を行い、フロア討議を行った。フロアからは前日に続き、専門医制度や総合診療専門医についての質問や運動の展開について意見が出された。

最後に第31回保団連医療研究フォーラム・京都アピール(案)-「開業医医療」の復権を求めて―が京都部保険医協会理事長垣田さち子氏から提案され、大きな拍手で採択された。2日間にわたる医療研は終了した。

森元理事は、歯科訪問診療を始める前に、外来で来ている高齢の患者の状況をよく把握することが大切とし、外来診療のうちに、全身の疾病や障害の状況、家族構成、主治医、介護保険の利用状況などの確認やレントゲンを撮影したりしておく必要があると説明しました。さらに、外来診療のうちから口腔だけを診るのではなく全身・日常を診る視点と食べることを目的とすることが大切と述べました。また、訪問診療への声かけを積極的にしていくことが、歯科訪問診療につながり、生涯にわたる「かかりつけ歯科医」に近づけると述べました。その後歯科訪問診療で必要な機材や訪問診療の様子を紹介しました。

森元理事は、歯科訪問診療を始める前に、外来で来ている高齢の患者の状況をよく把握することが大切とし、外来診療のうちに、全身の疾病や障害の状況、家族構成、主治医、介護保険の利用状況などの確認やレントゲンを撮影したりしておく必要があると説明しました。さらに、外来診療のうちから口腔だけを診るのではなく全身・日常を診る視点と食べることを目的とすることが大切と述べました。また、訪問診療への声かけを積極的にしていくことが、歯科訪問診療につながり、生涯にわたる「かかりつけ歯科医」に近づけると述べました。その後歯科訪問診療で必要な機材や訪問診療の様子を紹介しました。

4月14日、協会会議室で「これから始める!歯科訪問診療」講習会を開催し、28名の会員が参加した(写真は訪問診療を行うきっかけについて話す講師陣)。

4月14日、協会会議室で「これから始める!歯科訪問診療」講習会を開催し、28名の会員が参加した(写真は訪問診療を行うきっかけについて話す講師陣)。