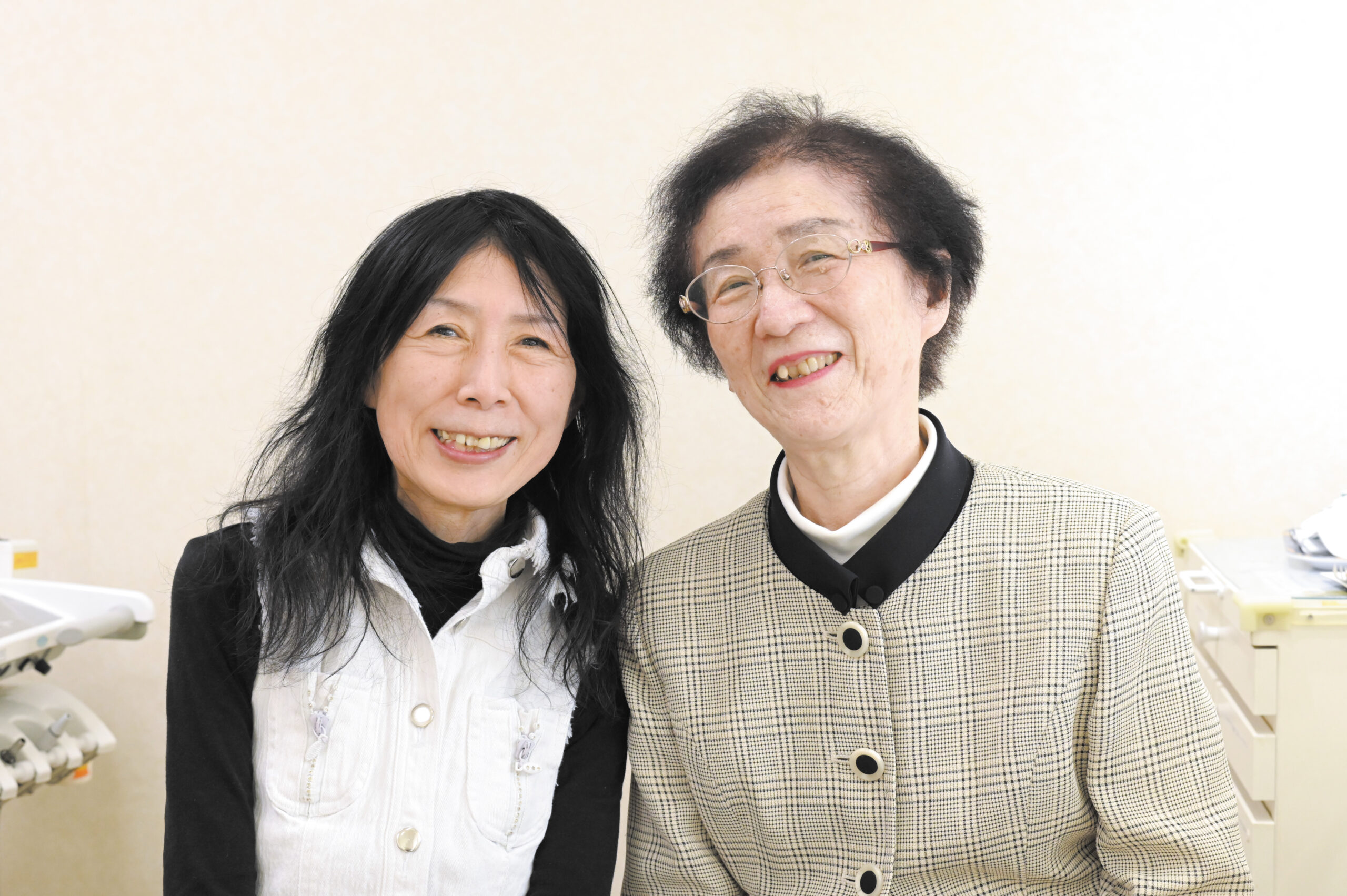

日本で初めての女性総理が就任した2025年。時を同じくして2人の女性リーダーが一足先にその任に就いた。1人は創立142年の伝統を誇り、優れた人材を輩出し続ける法政大学のダイアナ・コー総長。もう1人は設立約半世紀の歴史で初の女性会長となった当協会の早坂美都会長。

十数年来の関係がある2人は昨年、就任初年度の慌ただしさの中、それぞれの組織の進化、発展に向け奔走した。そして、就任2年目となる2026年、2人はその視線の先に何を見据えるのか。今回はコー総長、早坂会長による新春特別対談の模様をお届けする。

■互いに尊敬し合う間柄

―2人の出会い

早坂:16年前、知り合いのつながりで初めてコー先生にお会いした時に、「笑顔が明るい素敵な方」というのが第一印象でした。

コー:共通の知人から「信頼できる方」と聞かされて、早坂先生にお会いしました。それ以来、歯科医師と学者という関係以上の学び合う関係が築けていると思います。

早坂:2025年3月頃に、総長になったことを聞き、とても驚きました。私自身もその時期は、会長に立候補すべきかどうか思いを巡らせていた時期でした。総長就任の知らせとコー先生が「風景が変わりますよ」と言ってくれたことが、私の背中を後押ししてくれました。

コー:それは嬉しいですね。私自身も早坂先生のように働く女性の頑張っている姿に共感しています。学部長やグローバル教育センター長としてグローバル化やDEI*の推進に取り組んできましたが、それが与える影響には組織的な限界を感じていました。大学全体でこれらの取り組みを進めたいとの思いから、総長より指名を受けて常務理事・副学長をお引き受けしましたが、その後もなお、大学全体を動かす力の限界を実感し、これまで大学から受けてきたご恩に報いたいという思いも重なり、総長として取り組みを発展させたいと考え立候補を決意しましたが、立候補する前は、重圧から3週間ほど寝られない日々が続きました。その中では、本学で初の女性総長だった田中優子先生にも相談しました。私は大変な部分にばかり目を向けていましたが、繋がりが増えたり、学びが多くなったり、得るものもたくさんあることがよく分かり、大きな一歩を踏み出す決意をしました。

*=Diversity(多様性)、Equity(公平性)、Inclusion(包括性)の頭文字を取ったもの。

■キャリアで直面した壁

―これまでのキャリアの苦労

コー:日本の大学組織で女性、しかも外国出身という立場でリーダーシップを取っていくことは簡単ではありません。常務理事になった際にも男性中心の組織でどのように物事を進めていくかが全く分かりませんでした。また、私にとって日本語は第三言語なので、自由に使えない部分もあり、当初は総長としてやっていけるかどうか不安を感じていました。実際に何か発言しても、理解してもらえていないか無視されていると感じる場面もありましたし、制度や文化の壁に直面して、会議が終わった後に涙が出てくることがありました。ただ、ある時、本学の卒業生から「法政大学を通じて社会を良くしてください」と言われ、これが大きな気付きとなり、今でもモチベーションになっています。

早坂:トップに立つ“孤独感”はよく分かりますね。また、私も女性として妊娠、出産、育児と、キャリアを歩む上では苦しい場面もあり、悔しい思いをすることも多々ありました。それでも「必ず時代は変わる。新しい命を宿した人間が悲しい思いをしないでキャリアをつなぐことができる時代が必ず来る」という思いが原動力となり、ここまで歩んできました。

コー:早坂先生の経験は、今の若い世代の女性たちにも必ず伝わりますし、共感されるものだと思います。早坂先生のような方がいることで、今、多くの女性歯科医師が働きやすくなる社会に少しずつ変化していることでしょう。日本のジェンダーギャップ指数は世界的に見ても低い数値です。この問題は、私の専門領域でもあるので、本来であれば系統的に考えて政策を提言していくのですが、なかなか改善が見込まれない現状ですので、とにかくできることからやっていかなければと感じています。それは、女性教員が24%に留まる本学でも同じことが言えます。さまざまな課題を解決するには、教職員の力を合わせてチームとして対応しなければなりませんが、根本的には現状に対する危機感を共有し、教職員一人ひとりが当事者として関わっていただくことが重要だと考えています。また、組織の中の部局間の壁を越えて連携していくことも鍵だと考えます。

早坂:ジェンダーギャップについて、より具体的にどのような課題から解消していけば良いのでしょうか。

コー:まずは、どの分野でも管理職をはじめとする女性の人数を増やすことが重要でしょう。男性中心の社会では、「働く人のモデル」がどうしても、家事や子育てをしない、仕事中心の男性像になってしまいます。そこでは女性に限らず、現代の若い男性までもが、「働く人のモデル」に合わせることができず、組織に居続けることができないのです。生き方の多様性を追求していくことが大切だと思います。

■多様性と「声を聞く」文化

―組織のトップとして

早坂:会長として意識しているのは、会員の“生の声”を拾うことです。声なき声、サイレントマジョリティの意見をどのように汲み取るのかも大切なことです。あらゆる課題について、1つの答えでまとめないことが大切だと考えています。

コー:大学でも同じような課題があります。教職員や学生のニーズは多様で、時には相反する意見もあります。一人ひとりの声を丁寧に拾い、決して置き去りにしない文化を作ることが、結果的には組織の強さにつながると実感しています。

■制度改革は「できるところから」

―“一人ひとりの声を大切にする”組織づくりで大事なこと

コー:最初から完璧を目指すのではなく、まずはできるところから積み上げることが大切だと考えています。制度だけ作っても、人の意識が変わらなければ機能することはありません。だから「制度」と「人」を同時にアップデートしていくことが重要です。これはどのような組織にも共通することではないでしょうか。

早坂:歯科医院は特に小規模な組織が多いので、従業員が1人休むとたちまち業務が回らなくなるという状況は珍しくありません。それでも産休、育休などを取得できる環境を整えて、周囲もそれを支えなければいけません。

コー:結局は「周囲が支える文化」を創り出せるかどうかが重要だと思います。“女性だから”“男性だから”ではなく、誰かの人生の重要なタイミングを支え合える職場。それを作るには、小さな改善の積み重ねが不可欠です。

■若き女性研究者・歯科医師を目指す人へ

コー:自分に制限をかけずに、挑戦し続けることを大切にしてほしいと思います。すぐに成果が出なくても、そのプロセスは必ず自分の糧になります。恐れず一歩を踏み出せば、必ず新しい世界が見えてきます。

早坂:今は歯科大学で女子学生が半数を超える時代です。“女性だから”という理由で遠慮したり諦めたりする必要はありません。皆さんの力で歯科医療界の未来を作ってほしいと思います。私たちの世代は、そのための環境作りを進めていく責任があります。

―2026年の目標を

コー:本学がグローバルに開かれて、「多様性・包摂性・公平性」を実践する大学として、さらに社会から認められるようにしたいと思っています。その姿勢が社会にも良い影響を与えられればと願っています。

早坂:今、歯科医療の世界は転換期にあります。女性の割合が増え、価値観も働き方も多様化しています。誰もが公平に、そして誇りを持って働ける歯科医療界にしたい。そのために協会としてできることを一つずつ実行していく、そんな1年にしたいと思っています。

■おわりに―

対談から見えてきた、2人の女性リーダーが語る“人”を中心に据えた組織作り。現場の声を汲み取り、相互に支え合うことができる組織風土をどのように育てることができるか。2026年、教育と歯科医療の両分野で、2人がどのような変革をもたらすのか、大きな期待が寄せられている。

▼紙面で見る(「東京歯科保険医新聞」2026年1月号6-7面)

▼過去のインタビューを見る

Profile

Diana Khor(ダイアナ・コー)/1983年香港大学社会学科卒業、1985年同大学院社会学研究科修士課程修了、1987年スタンフォード大学大学院社会学研究科修士課程修了、1994年同大学院社会学研究科博士課程修了。1999年より法政大学第一教養部専任講師に着任し、2005年に法学部教授。副学長・常務理事を歴任し、2025年3月より法政大学総長に就任。