類似薬の見直しで起きる歯科の影響/痛み止め・軟膏・うがい液へ波及必至

2025年度予算が3月31日に成立した。これに先立って行われた自公維の三党合意の内容には、社会保険料の負担引き下げを目的とした国民医療費の4兆円削減が含まれ、具体策の筆頭に「OTC類似薬の保険給付のあり方の見直し」が掲げられている。OTC類似薬をめぐる議論は国会でも始まったばかりだが、ここでは歯科への影響について考察する。

【意外と多い歯科でのOTC類似薬】

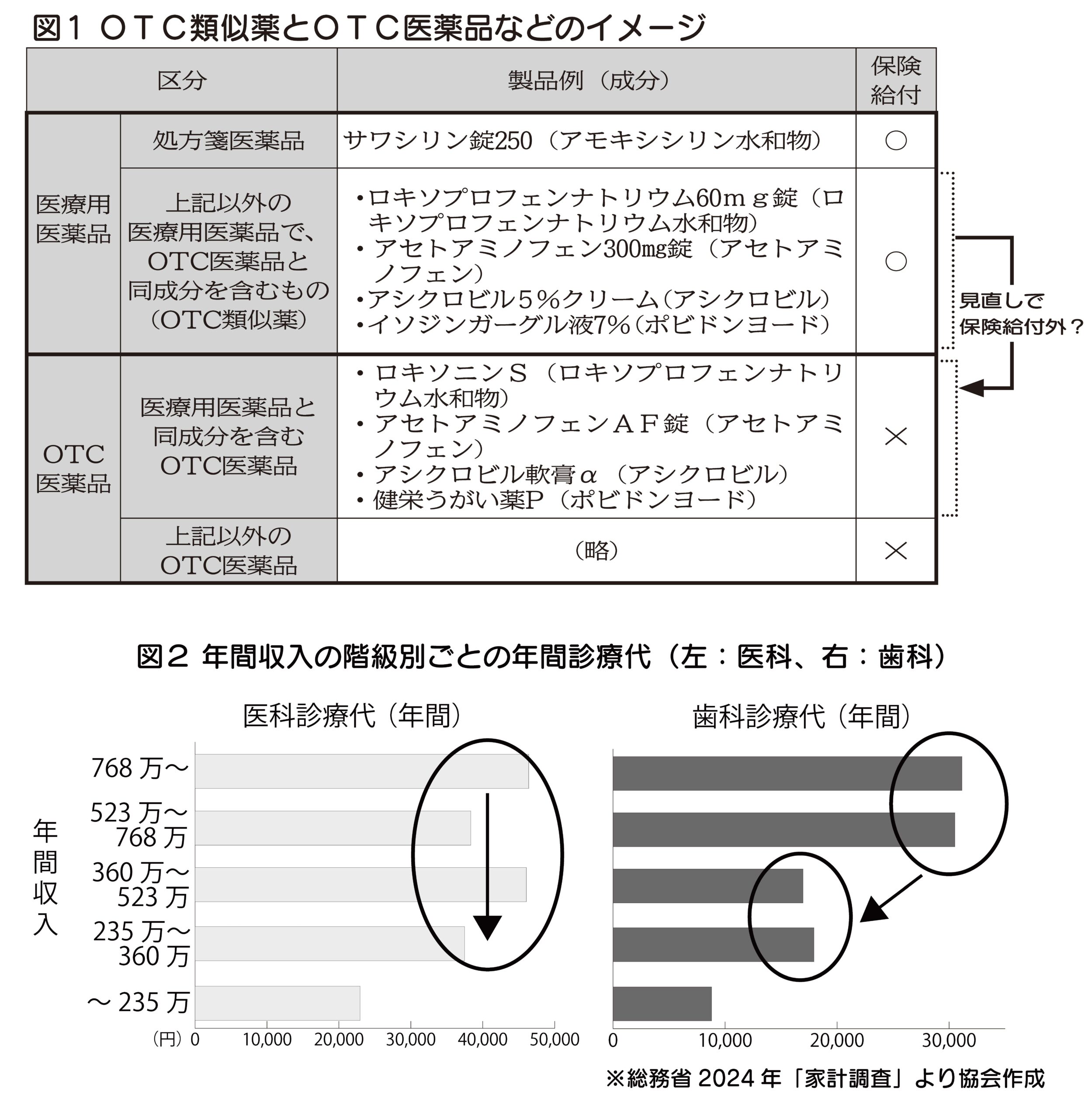

医薬品を大きく分けると、①医療用医薬品、②要指導医薬品や一般医薬品などのOTC医薬品―に分類される(図1)。違いの一つは、患者への提供方法であり、①は医師や歯科医師の処方、または処方箋の交付により患者へ薬が提供されるのに対し、②は、薬剤師や医薬関係者から提供された情報に基づき、処方箋なしに患者が薬局やドラッグストアなどで購入できる。

OTC類似薬の定義は明確にされていないが、OTC医薬品で販売されている成分を含んだ医療用医薬品を指すと考えられる。今回の見直しはOTC類似薬を保険から外し、ドラッグストアなどで一般医薬品などとして患者自らが購入することを目指している。歯科領域で考えると、消炎鎮痛剤、軟膏、うがい液などが保険給付外になる可能性を含んでいる。

【保険給付外で増える患者負担額】

OTC類似薬を保険給付外にすると、どの程度、患者の窓口負担が増えるのだろうか。ロキソプロフェンナトリウム60mg錠を頓服で5錠処方した場合を例に考えてみる。薬価は10.1円のため1 錠あたり1点、5錠では5点である。院内処方の場合、処方料42点、調剤料11点、および薬剤情報提供料4点も加わって合計は62点となる。患者の負担金は、3割負担では190円、2割負担で120円、1割負担では60円という試算になる。

一方、ロキソニンS(12錠)のメーカー小売価格は768円のため、5錠では320円である。3割負担の患者では130円分、2割負担で200円分、1割負担の患者では260円分増える試算になる。そのため、特に現役並みの所得がない1割負担または2割負担の高齢者において、より大きな負担増になる。また、子どもについても、東京都の場合は公費負担により通院時の自己負担は無料、または200円が上限となっているが、大人と同様に薬に関する自己負担が生じることになる。

【負担増による受診抑制の懸念】

歯科として懸念すべき点は、窓口負担の増加と患者の負担感の高まりによっておきる受診抑制である。歯科診療代は所得弾性値が高い。家計調査を基に総世帯の年間収入別の診療費をみると、医科は収入が減っても診療費がほぼ変わらないが、歯科の診療費は顕著に下がる(図2)。

そのため、OTC類似薬の保険給付外により窓口負担が上がれば、受診抑制が起きる可能性がある。これでは、国民の口腔の健康は守れない。

▼口腔の健康を守ることこそ歯科医師の役目

口腔の健康を守ることこそ、歯科医師の役目である。協会は、受診抑制や口腔状態の悪化に繋がる動きに大きな関心を持ち、行政や国会議員に適切な対応を求めていく。