歯科診療報酬改定内容や談話2件などを話題にメディアと懇談/第1回メディア懇談会を開催(通算57回目)

協会は6月10日、2016年度第1回(通算57回)メディア懇談会を開催。メディア側からは4社が参加。協会側は説明、報告に矢野正明副会長が行い、司会は広報部長の坪田有史副会長があたった。

主な話題は、①2016年度診療報酬改定が施行されてから2カ月が経過したことを踏まえての政策委員長談話のほか、協会としての評価や特徴的な事象、協会としての対応状況、②6月10日付け地域医療部長談話、③6月19日(日)開催の第44回定期総会の取材案内、④6~8月に開催予定の関係団体の各種催し物の紹介―などで、①をめぐっては、参加メディアとの間で盛んに意見交換が行われた。

◆「か強診」めぐり議論沸く

今期改定後に関する話題①の中では、新設された「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」(以下、「か強診」)に関する5月23日付けの坪田有史政策委員長談話「本当の“かかりつけ”を評価しない“か強診”に抗議する」を紹介し、さらに、協会が本年5月に開催した2回のか強診講習会の状況について「初回、第2回とも定員200名は満席でキャンセル待ちの会員が出る状況となり、9月に追加講習会を設定した」ことを報告すると、驚きの声が漏れた。

参加メディアからは、「か強診は健康保険法上の診療報酬では点数が決まってはいるものの、医療法上には施設基準、人員配置基準は規定されておらず、医政局不在で保険局独走の形であり、ダブルスタンダードになっていない」「医科ならば、病院の施設基準に触れるような場合は、必ず医療法を改正した対応が必要で、多くの労力や時間が必要。しかし大多数が診療所の歯科に対しては保険局による診療報酬だけで対応し、不都合であればすぐに取り下げるなどで対処していることが多い。実は、この違いに、多くの歯科医師が大きな不満を持っているが、表面化していない」などが指摘されたほか、「か強診の届け出をしている、していない歯科診療所がどのように見られるかについて、充分に注視して行く必要がある」といった問題提起も行われた。

◆協会初の地域医療部長談話

また、地域医療部長談話「“食べること”を中心とした地域包括ケアシステムを望む」については、協会初の地域医療部長談話であること、今回のメディア懇談会当日付発表との状況も重なり、内容に共感した多数の意見が交差したほか、「歯科医師が今よりも食、食べることに真摯に取り組むことや、地域で顔の見える活動に入っていく必要性がある」なども指摘された。

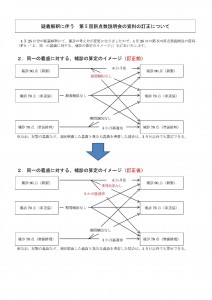

◆歯科をめぐる情勢で厚労省の指導見直し内容も話題に

そのほか、情勢との関連で厚生労働省が指導を一部見直したことが話題となり、機関紙6月号でも紹介した①指導通知は1カ月前、対象患者は1週間前と前日、②長期療養患者や電子データでの持参、適切な対応を行うことを明記、③「集団的個別指導はおおむね30件未満―などを説明したが、協会としては「これではとても改善したとは言い難い状態。指導問題の改善に向け運動を続ける」ことを改めてメディア側に伝えた。