第4回学術研究会(1日集中コース)

『有病患者に対する歯科診療上のリスクマネジメント』

がん治療中の患者や糖尿病・高血圧症・心臓病など全身疾患を持つ患者の歯科治療を行う機会は少なくありません。全身疾患とその特徴、注意点を把握するなど患者のリスクを適切に判断し安全な治療を行うことが必要です。

協会では、増加する有病者への歯科治療をテーマに石川先生、岡本先生の両講師による1日コースを開催します。周術期口腔管理や医管の対象疾患などを中心にご講演頂きます。ぜひこの機会にご参加下さい

★「医療安全管理」および「周術期の口腔機能管理」の研修を受講した修了書を発行致します

◆日 時:2017年3月5日(日)午前10時~16時

◆講 師:石川 好美氏 (神奈川県・藤沢市民病院歯科口腔外科 診療科主任部長)

岡本 喜之氏 (神奈川県・横浜市立大学附属病院 顎顔面口腔機能制御学講座 助教)

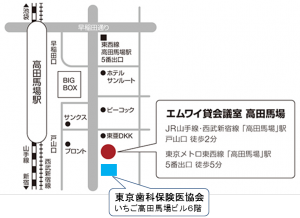

◆会 場:エムワイ貸会議室 高田馬場9F(新宿区高田馬場1-29-9 TDビル)

◆交 通:JR山手線、東京メトロ東西線、西武新宿線「高田馬場」駅から徒歩3分

◆対象者:会員、会員と同伴のスタッフ

◆参加費:1名につき4,000円(お弁当代を含みます)

◆定 員:150名

要予約:電話03-3205-2999(担当:社保・学術部)

※2016年度日歯生涯研修に登録予定です。

★各講師の抄録は以下の通りです。

<石川 好美氏>

テーマ:全身疾患を有する歯科患者のDental Risk Management

超高齢化社会では、複数の合併症を持つ有病歯科患者が増加していることから、歯科医師は日常臨床において患者を全身的視点から治療に当たらなければならない。現在の医療水準に照らして全身管理法の習得は歯科医師にとって必要不可欠なものとなっている。全身的疾患(循環器疾患を中心に)を有する歯科患者に対して、治療上のあらゆるリスク(偶発症、合併症の発症)を未然に防ぐための管理法( Dental Risk Management)について解説する。

テーマ:術期口腔機能管理の活用

平成24年度から開始したがん患者等に対する医科歯科連携での周術期口腔機能管理は、医療の質向上と患者中心の医療の展開において大変重要な歯科診療の一部となってきている。しかしながら連携歯科医院においては実施率が低く未だ浸透していないのが現状である。周術期口腔機能管理についての理解を深めることで、自院の患者ががん治療を受けたり全身麻酔手術を受けたりする際に適切に対応できるよう解説する。

<岡本 喜之氏>

テーマ:歯科治療総合医療管理における歯科治療の注意点

高齢社会となり、われわれ歯科医師は健康な患者だけでなく、全身疾患を有する患者を診察する機会が多くなった。安全でかつストレスのない治療を行うためには、それぞれの疾患を理解し、それに対応した治療計画が望ましい。本研究会では歯科治療総合医療管理に指定されている疾患の特徴と歯科治療における注意点について検討する。