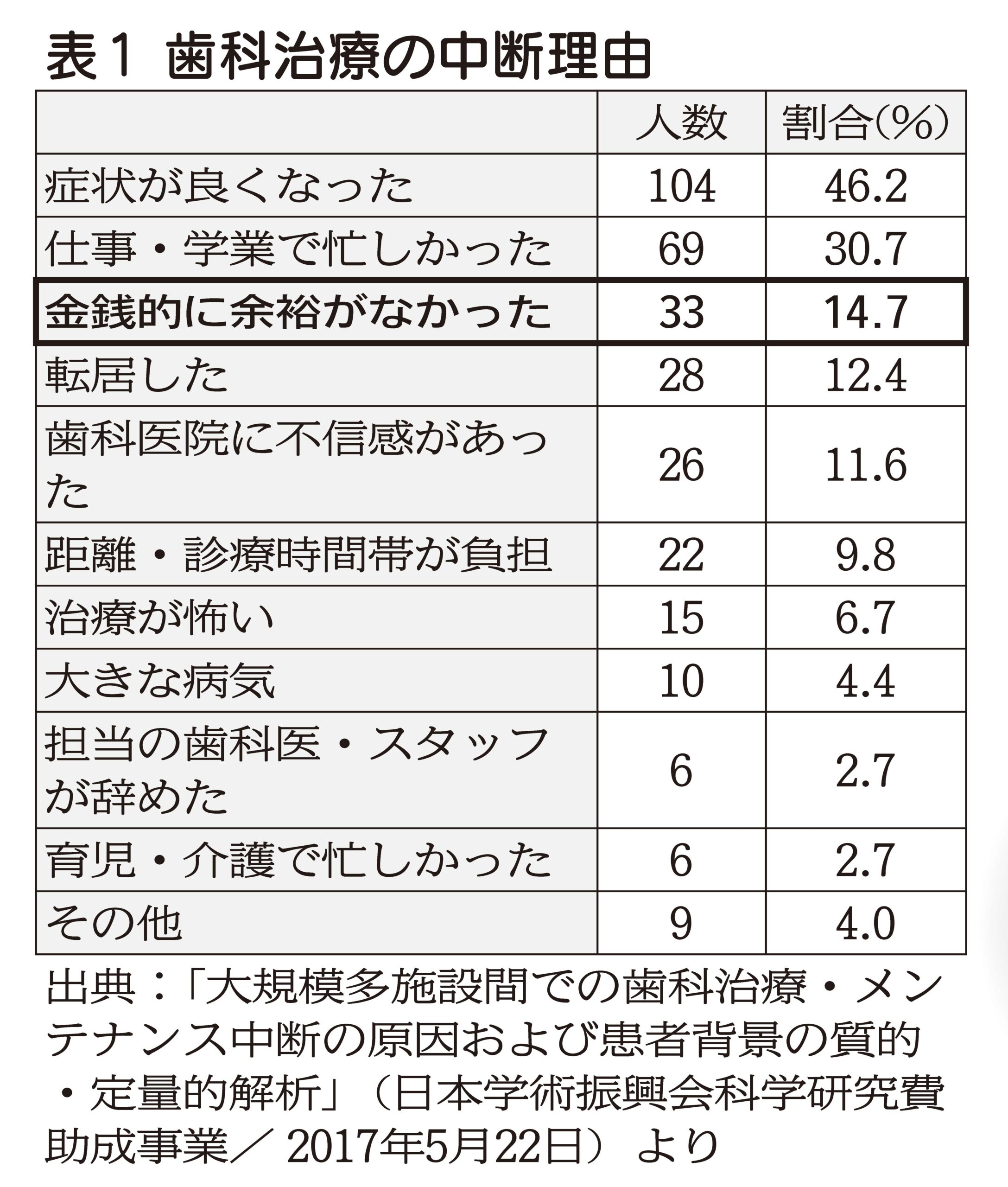

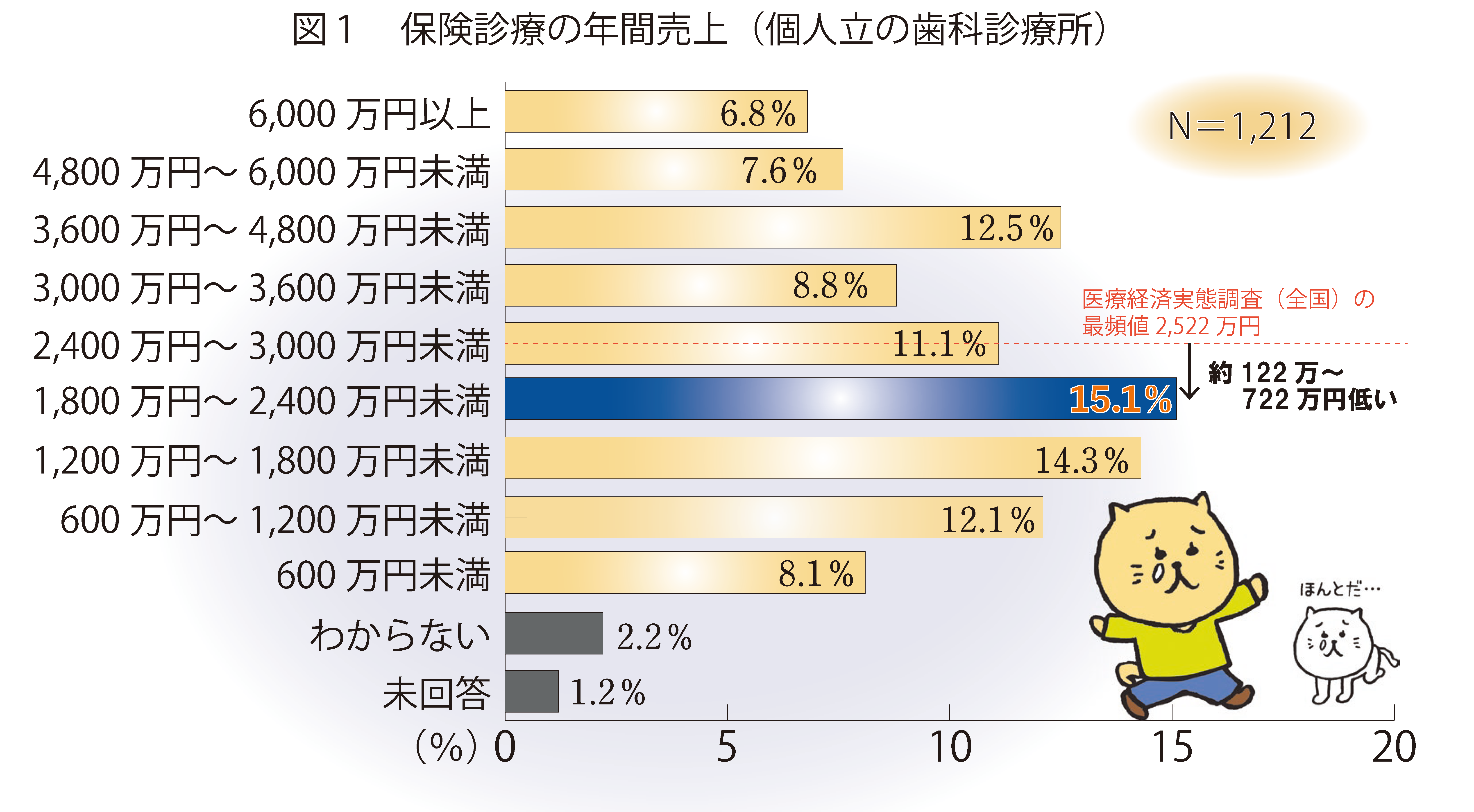

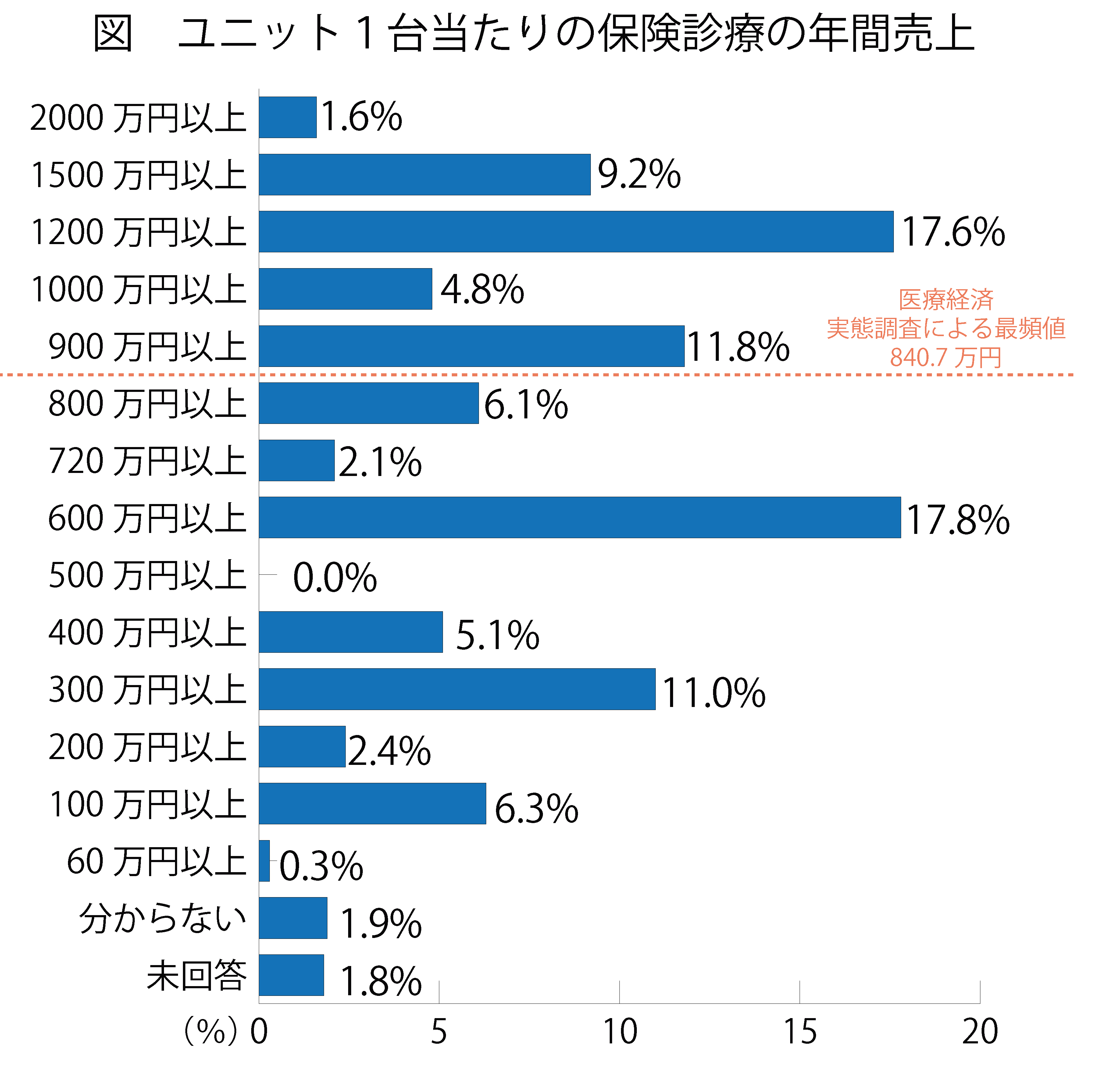

2026年度診療報酬改定に向けた議論が、これから中央社会保険医療協議会(以下、中医協)で始まり、年末には改定率も決定される見込みだ。東京に目を向ければ、厳しい経営の医療機関が多い。昨年10月に実施した「会員の意識と実態調査」(以下、会員調査)の結果を基に、「ユニット1台当たりの保険収益」を比較したところ、半数近い会員が、厚生労働省が23年5月に実施した「第24回医療経済実態調査」(以下、実調)を下回っていた(下の図)。次期改定に向けて、大幅なプラス改定を要望することが急務である。

半数強が実調を下回る―

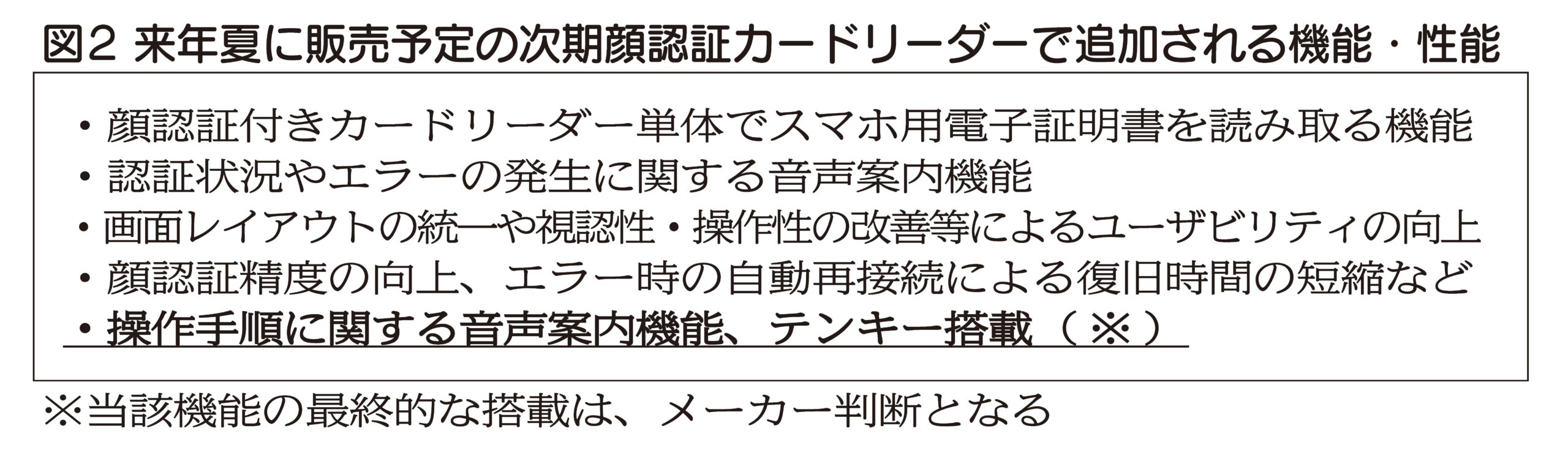

図は、会員調査の調査項目である1カ月間の総点数の設問を基に作成。なお、回答は「5万点~10万点未満」のように幅を持たせた選択肢で調査しているため、各選択肢の下限値を用いて「年間○万円以上」との形式で整理した。また、「5万点未満」(年間600万円未満)の選択肢は「年間300万円以上」とみなし、ユニット数において「6台以上」との回答は除いて計算した。

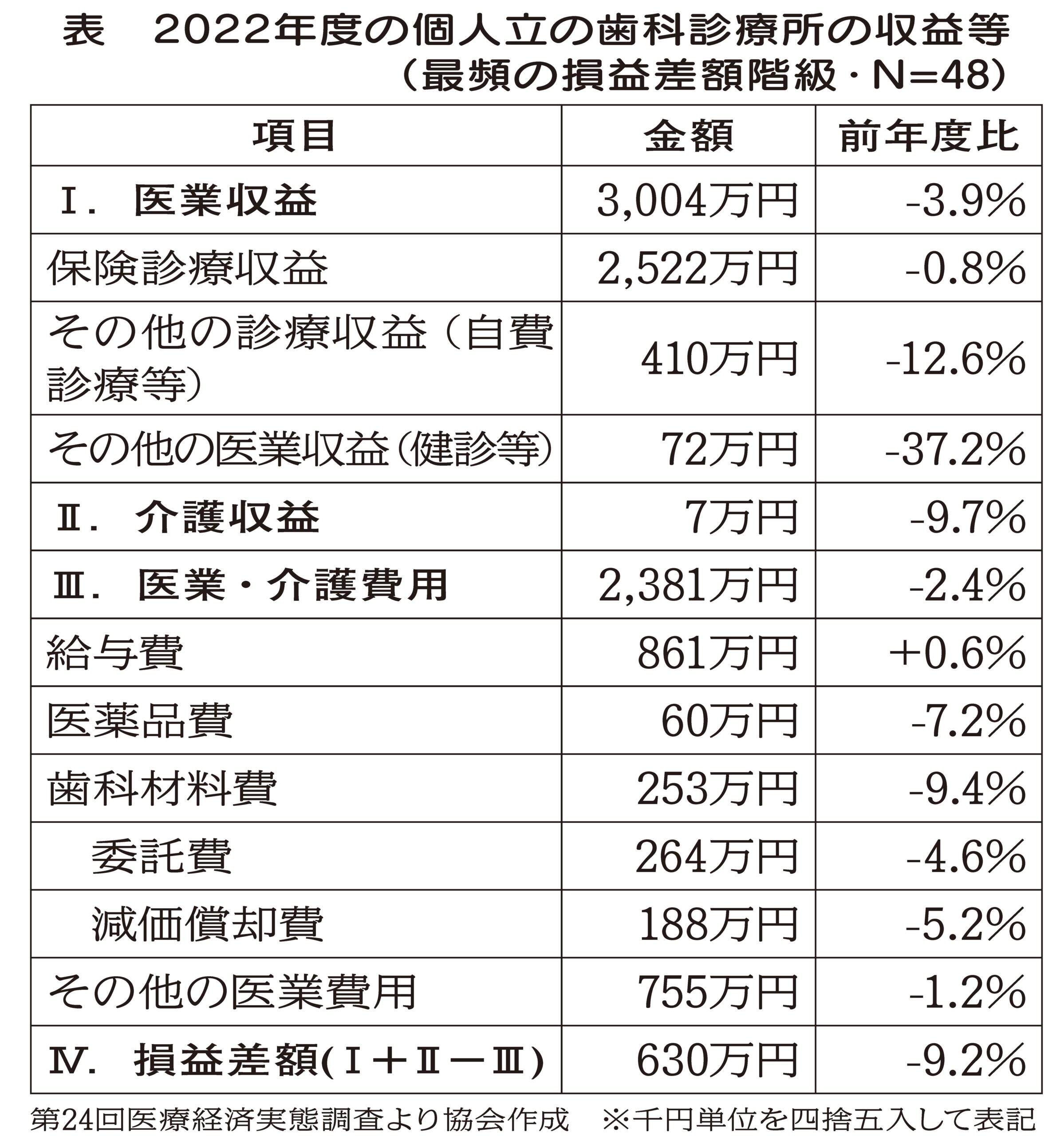

実調では、最頻値の保険収益は2,522万1,000円で平均ユニット数は3台と報告されているため、全国のユニット1台当たりの保険収益は840万7,000円との試算となる。その結果、ユニット1台当たりの保険収益に関しては、半数超の会員が実調を下回る結果となった。

総枠拡大を争点に―

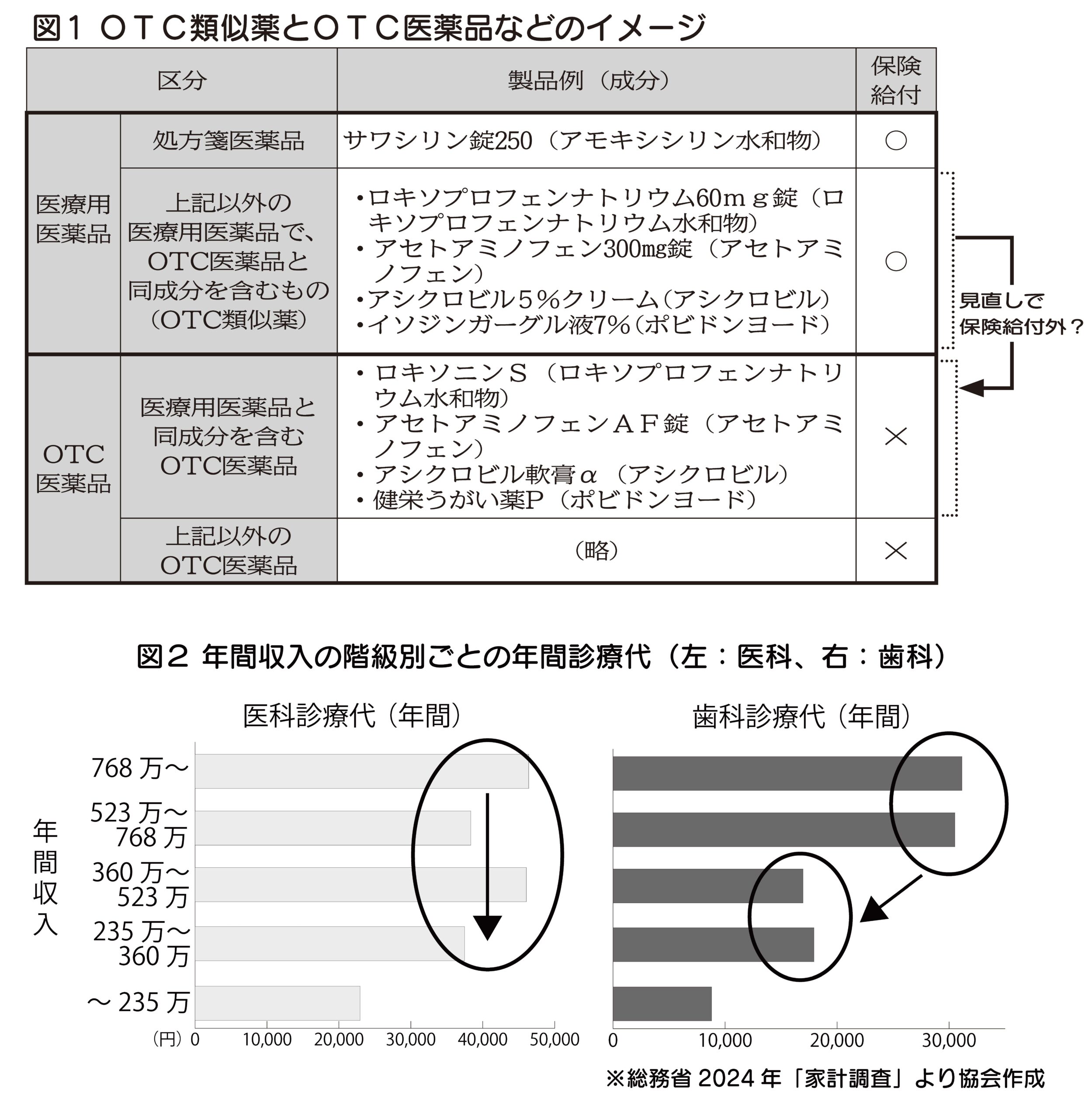

2024年度診療報酬改定後、中医協では医療DX推進体制整備加算の見直しなどが議論された。しかし、歯科医療現場の厳しい現状を反映した議論は行われていない。また、近年の物価高騰で医療機関の経営は以前にも増して厳しくなっており、患者においても生活防衛意識の高まりもある。

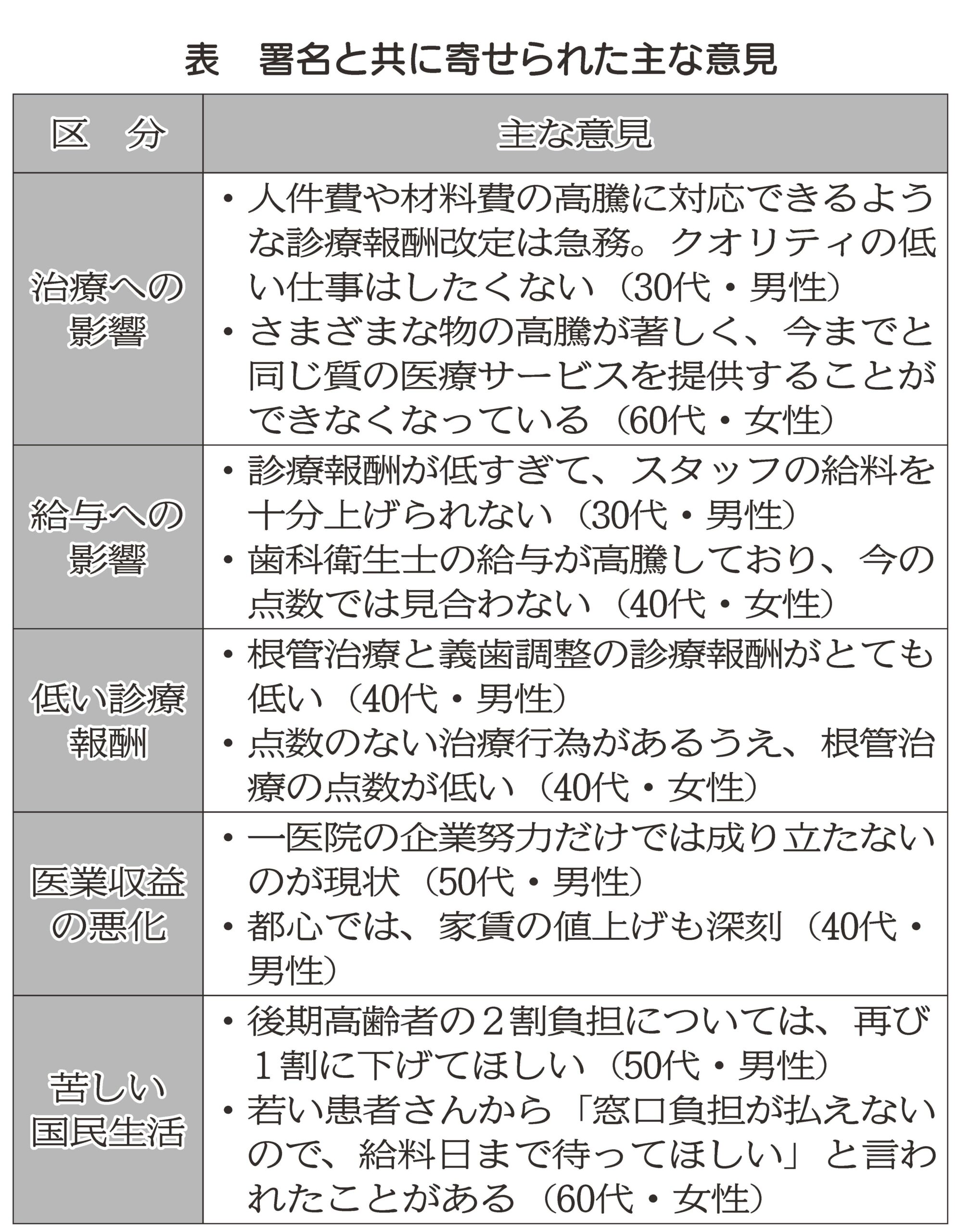

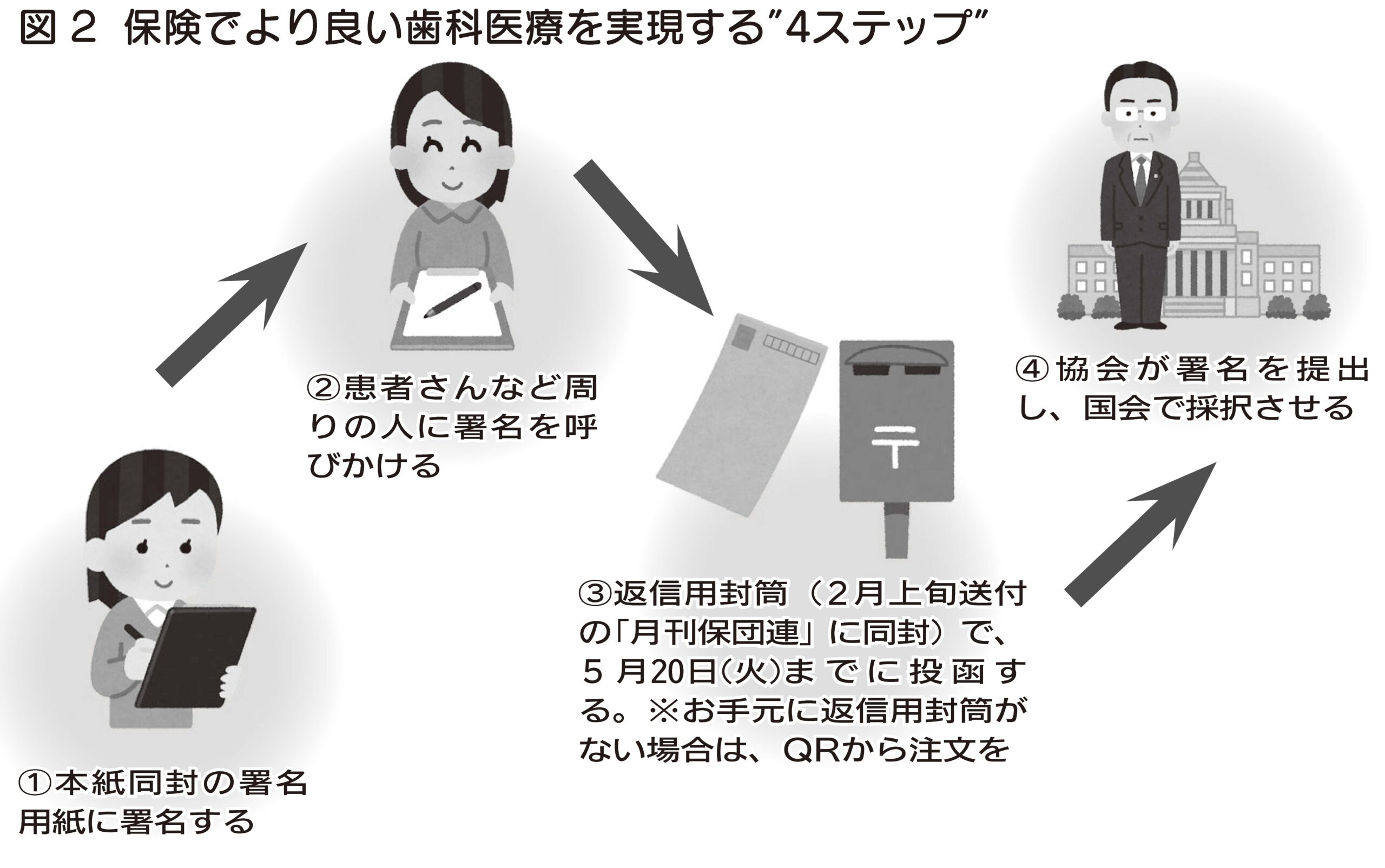

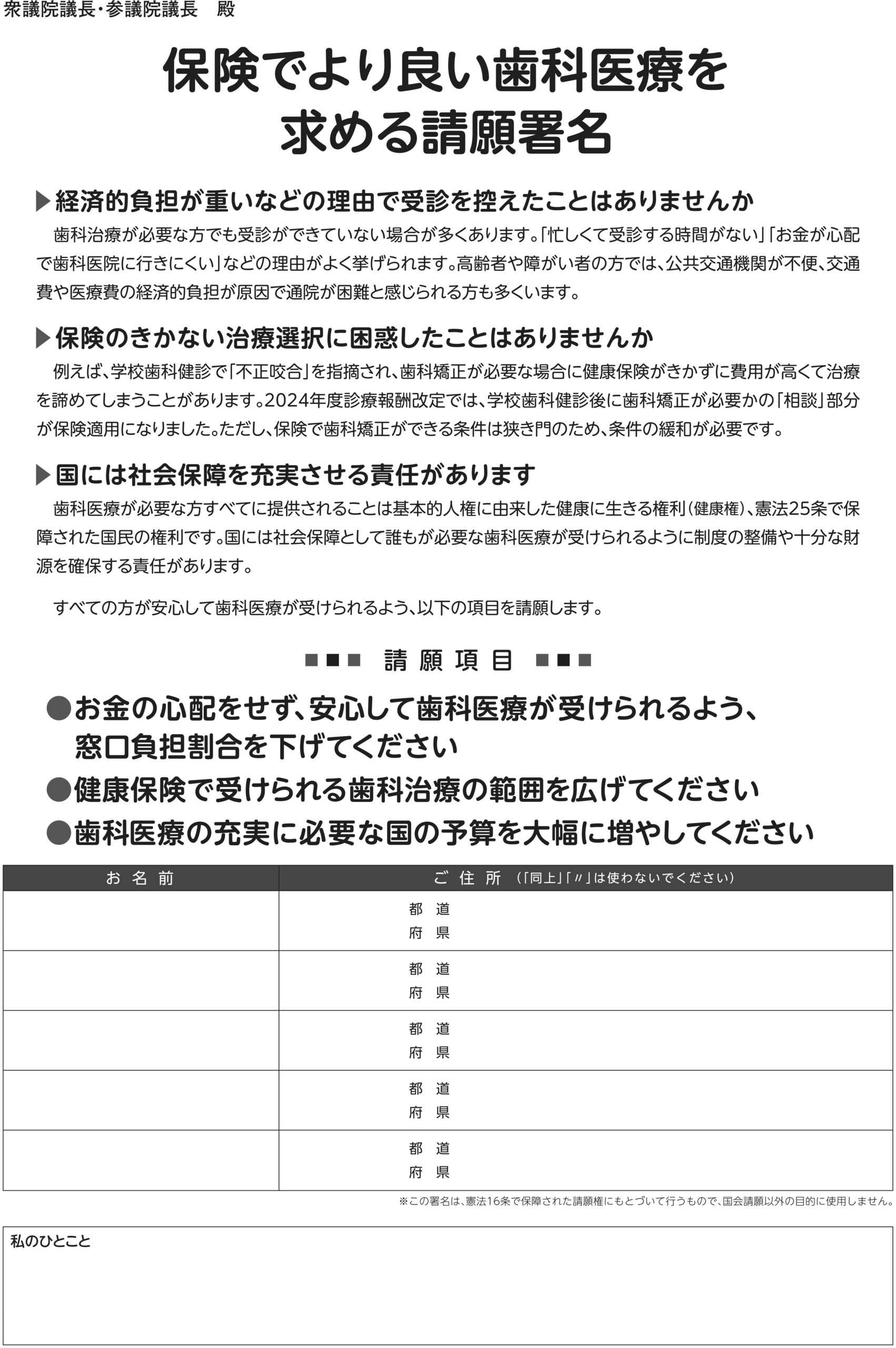

協会は、歯科医療費の総枠拡大を目指して2月より「保険でより良い歯科医療を求める請願署名」に取り組んでいる。要求は、①窓口割合の引き下げ、②歯科治療の範囲拡大、③歯科医療に係る予算の引き上げ―の3点だ。これは、医療機関と患者のどちらも納得できる内容である。

署名用紙は、「月刊保団連」2月号に同封して会員に配布したほか、希望者には追加の署名用紙や待合室に置くだけの「歯科署名セット」を無料配布している。スタッフも少ない労力で患者さんに署名を呼びかけることができる。ぜひ、ご協力・ご活用いただき、現場の訴えを行政に届けよう。

◆総枠拡大には何が必要なのか?会員調査から考える現制度の問題点◆

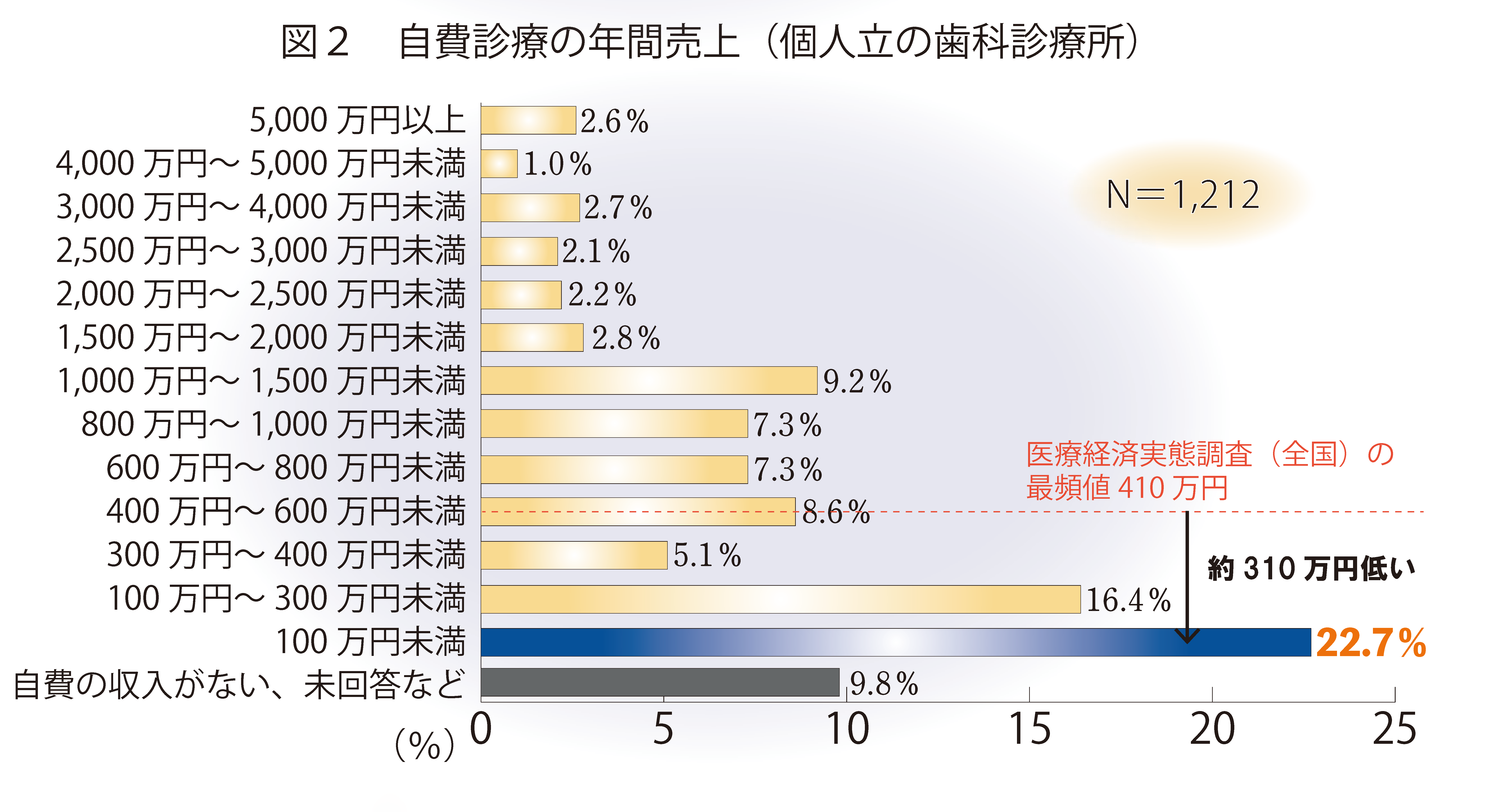

2024年10月に協会が実施した「会員の意識と実態調査」(以下、会員調査)における「ユニット1台当たりの保険収益」をみると、厚生労働省が実施した第24回医療経済実態調査(以下、実調)の数値より、低い値の集団と高い値の集団の2つに分かれているようにみえる。

そこで、ここでは両者の比較から、歯科の総枠拡大に向けたヒントを考えていきたい。

年齢や開業歴で保険収益に有意差はない―

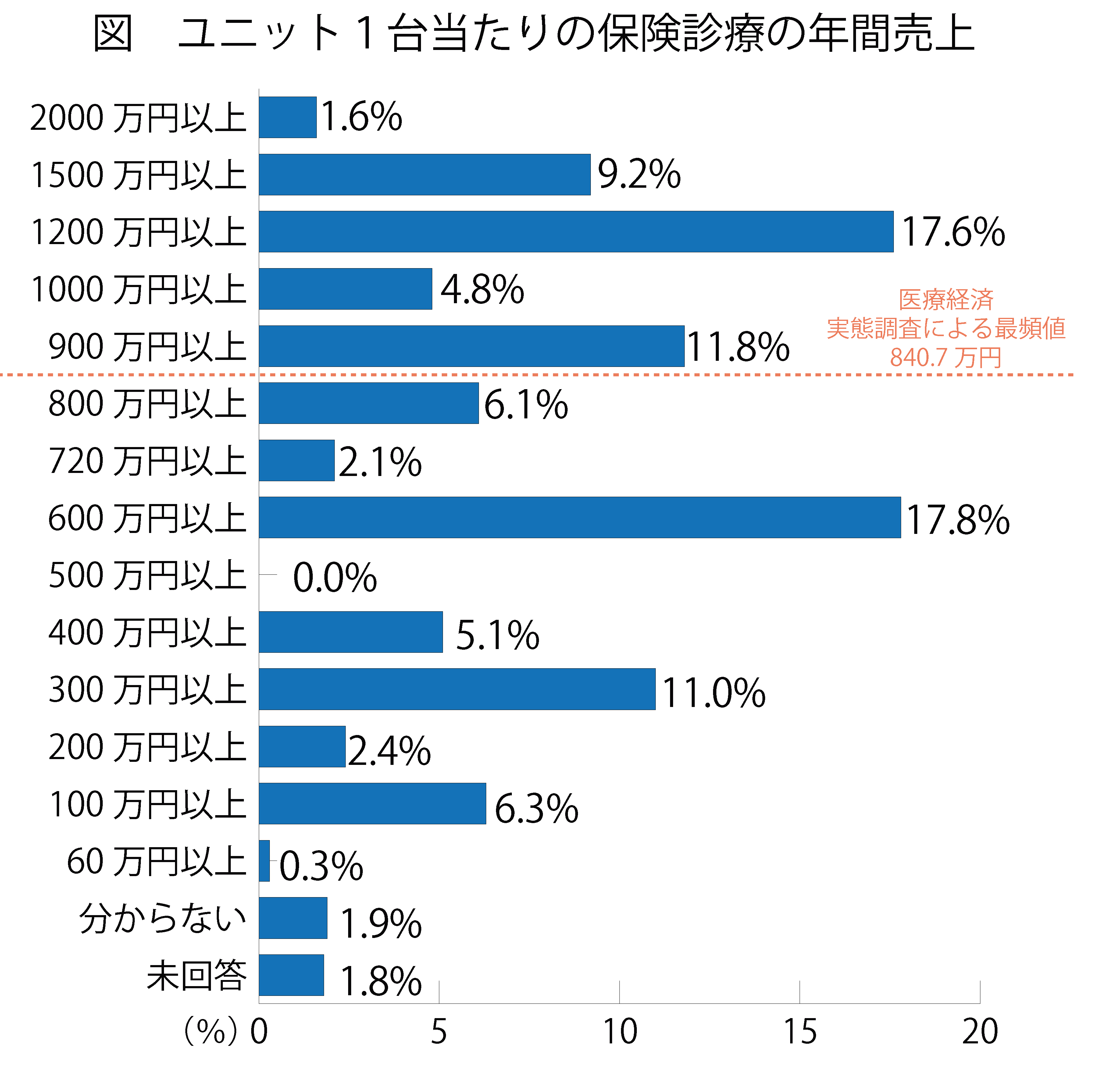

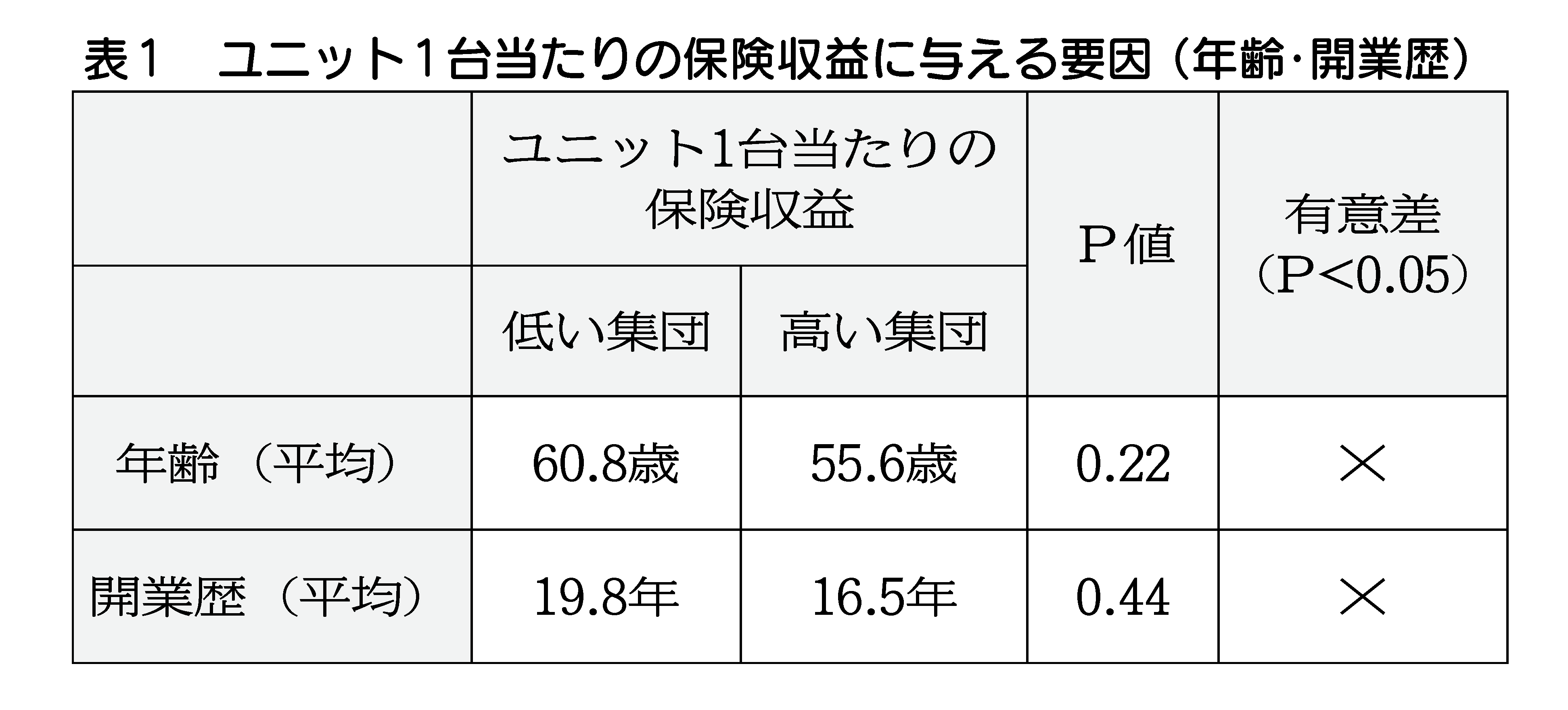

まず、年代および開業歴と保険収益の関係をまとめたところ表1となった。会員調査では、「20歳代」など回答の選択肢に幅があるため、選択肢の下限値を用いて集計し、開業歴が「4年以下」については2年とみなすなどの処理を行っている。

年齢の平均をみると、ユニット1台当たりの保険収益が高い集団は55.6歳で、低い集団よりも5.2歳若かった。また、開業歴の平均については、保険収益が高い集団は16.5年で、低い集団よりも3.3年短かった。ただ、有意差は、年齢および開業歴のどちらも認められず、若い会員は保険収益が高いというわけではないようだ。

保険収益が高い診療所は人員体制が充実している―

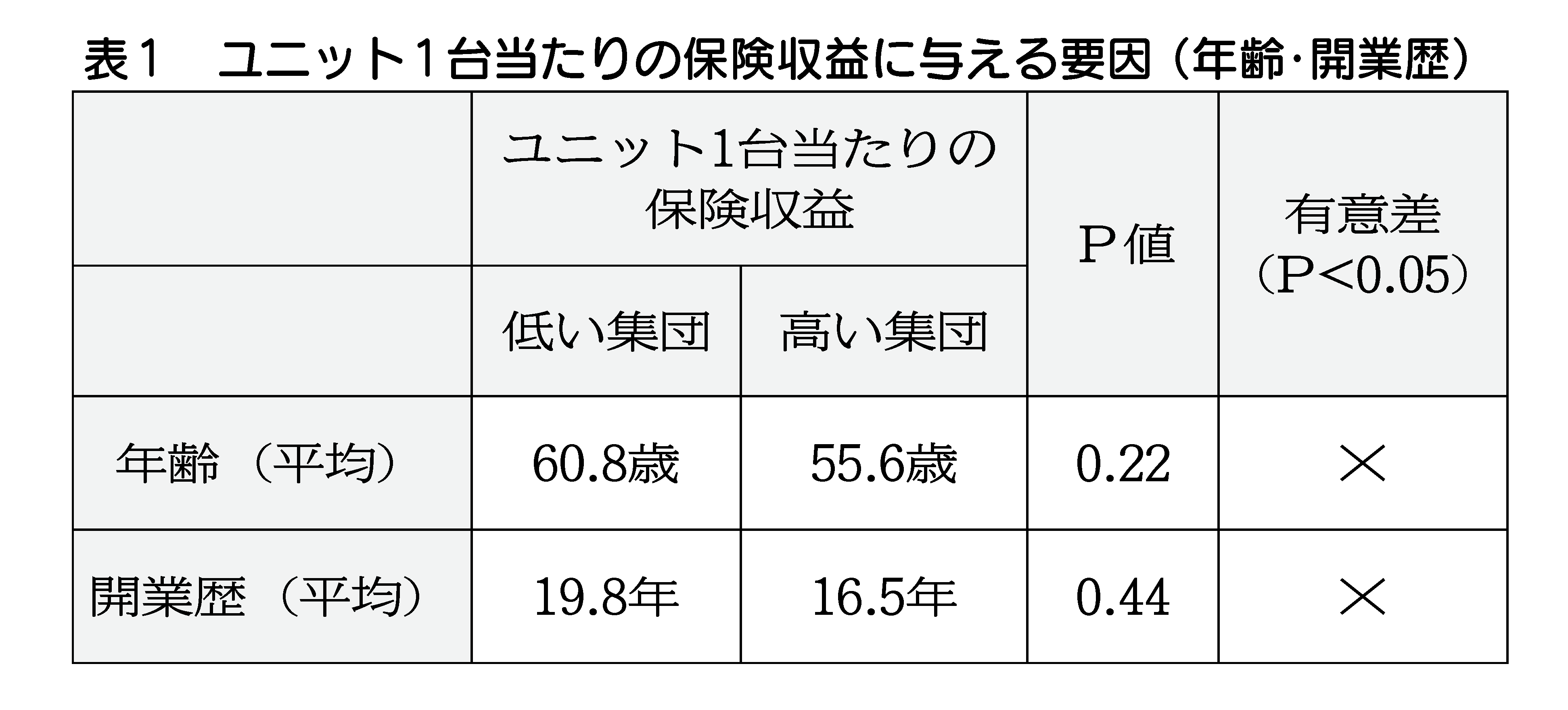

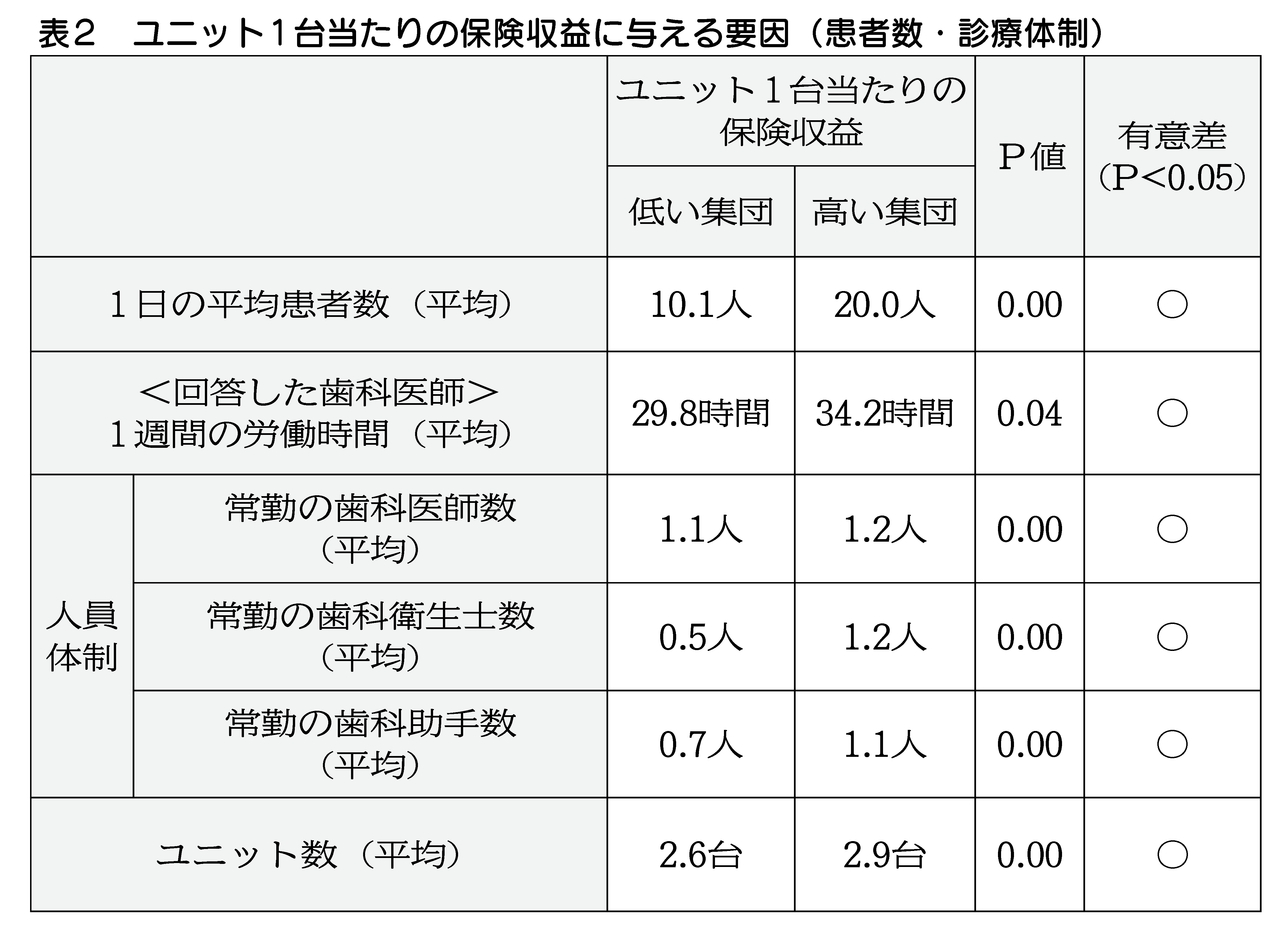

患者数、労働時間および人員体制との関係をまとめてみると、表2になる。

ユニット1台当たりの保険収益が高い集団は患者数が多いが、人員体制においては常勤の歯科衛生士数が最も差が大きかった。保険収益が低い集団の平均人数は0.5人で、雇用していない、またはできていない歯科診療所が相当数あるのに対して、保険収益が高い集団の平均は1.2人と2倍以上多く、概ね一人以上は雇用している状況であった。

診療報酬の引き上げを行い、診療体制の充実が図られるようにすることが重要といえよう。

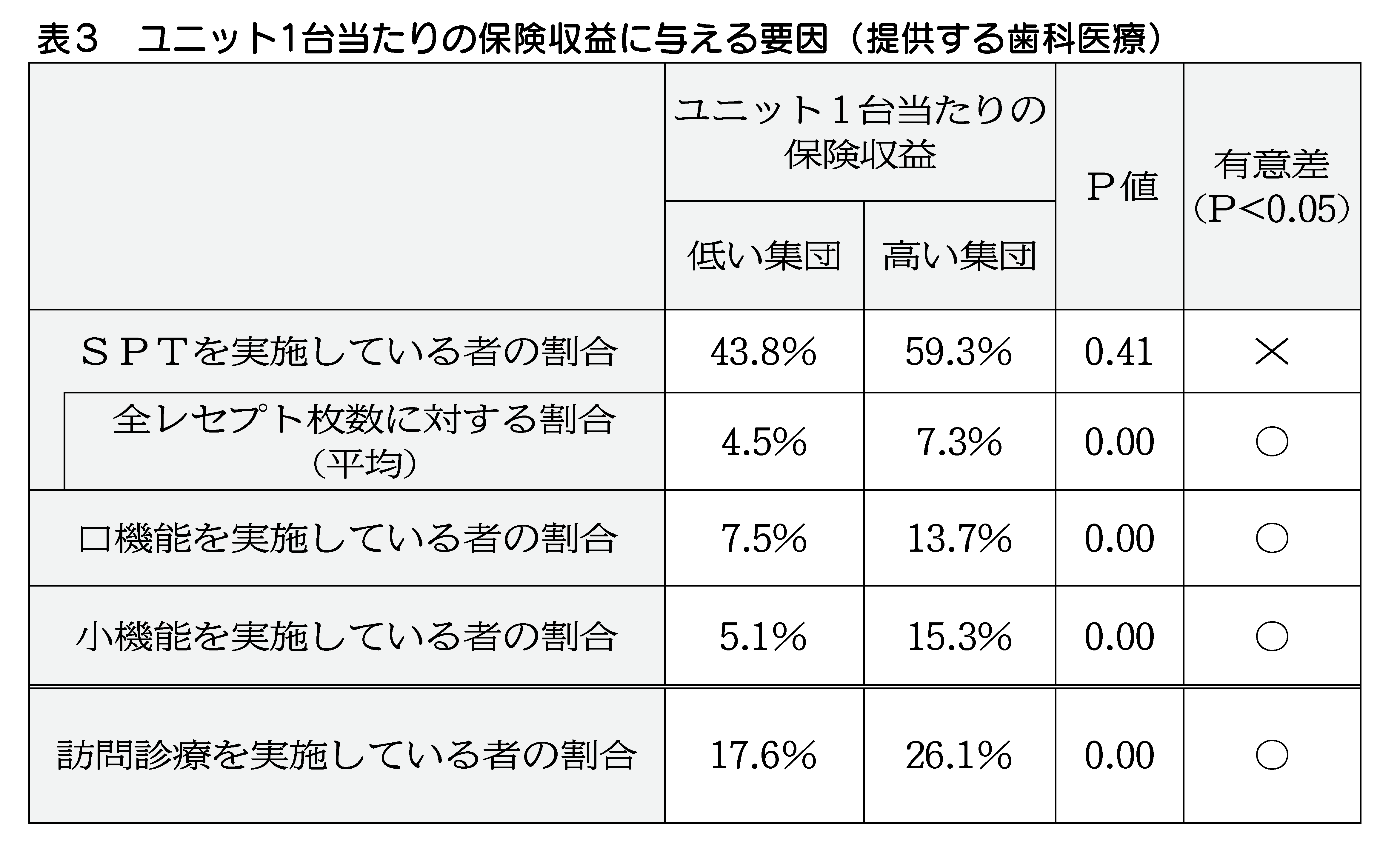

算定できる点数が多いと保険収益は高まる―

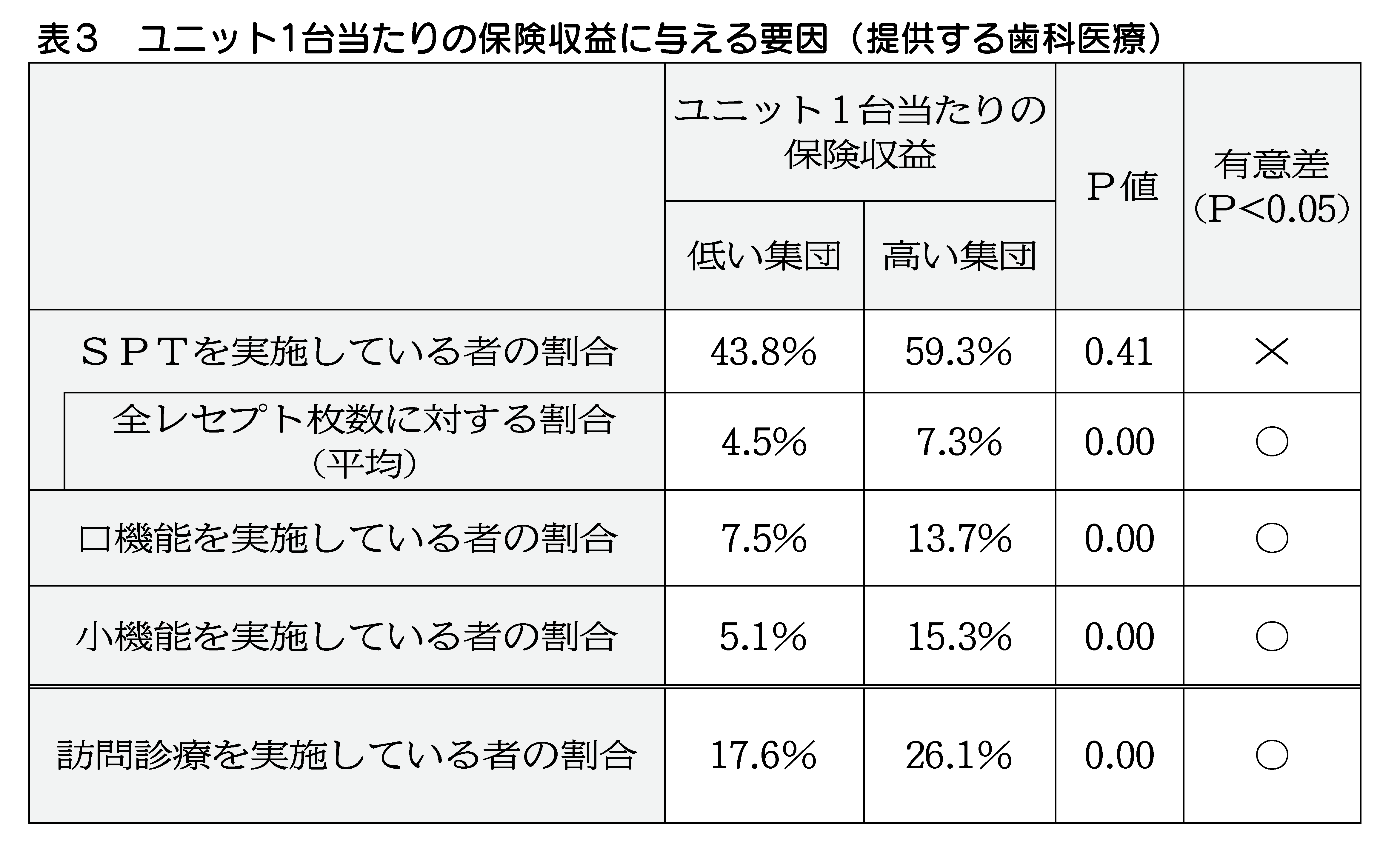

算定する点数の影響をまとめると表3となる。なお、参考として、ユニット1台当たりの保険収益には影響しないが、訪問診療においても同様の比較を行った。その結果、保険収益が高い集団は、低い集団と比べて概ねどの項目も多く点数を算定していた。

ただ、既存の歯科診療所の視点で考えると、導入のハードルには差がある。歯周病安定期治療(SPT)は特に追加の機材は必要なく、小児口腔機能管理料(小機能)は口腔内・口腔外を撮影できるカメラが必要なだけであり、初期投資の費用を考えると比較的導入はしやすい。一方、口腔機能管理料(口機能)は舌圧測定器などの測定機器が、訪問診療は切削器具に加えて訪問診療の時間を確保する必要があり、必ずしもハードルは低くない。

そのため、自院や患者の状況を分析して導入しやすいものから順次、取り入れること、そしてその推進を図るための施策の要求をすることが今後の重要なポイントといえよう。

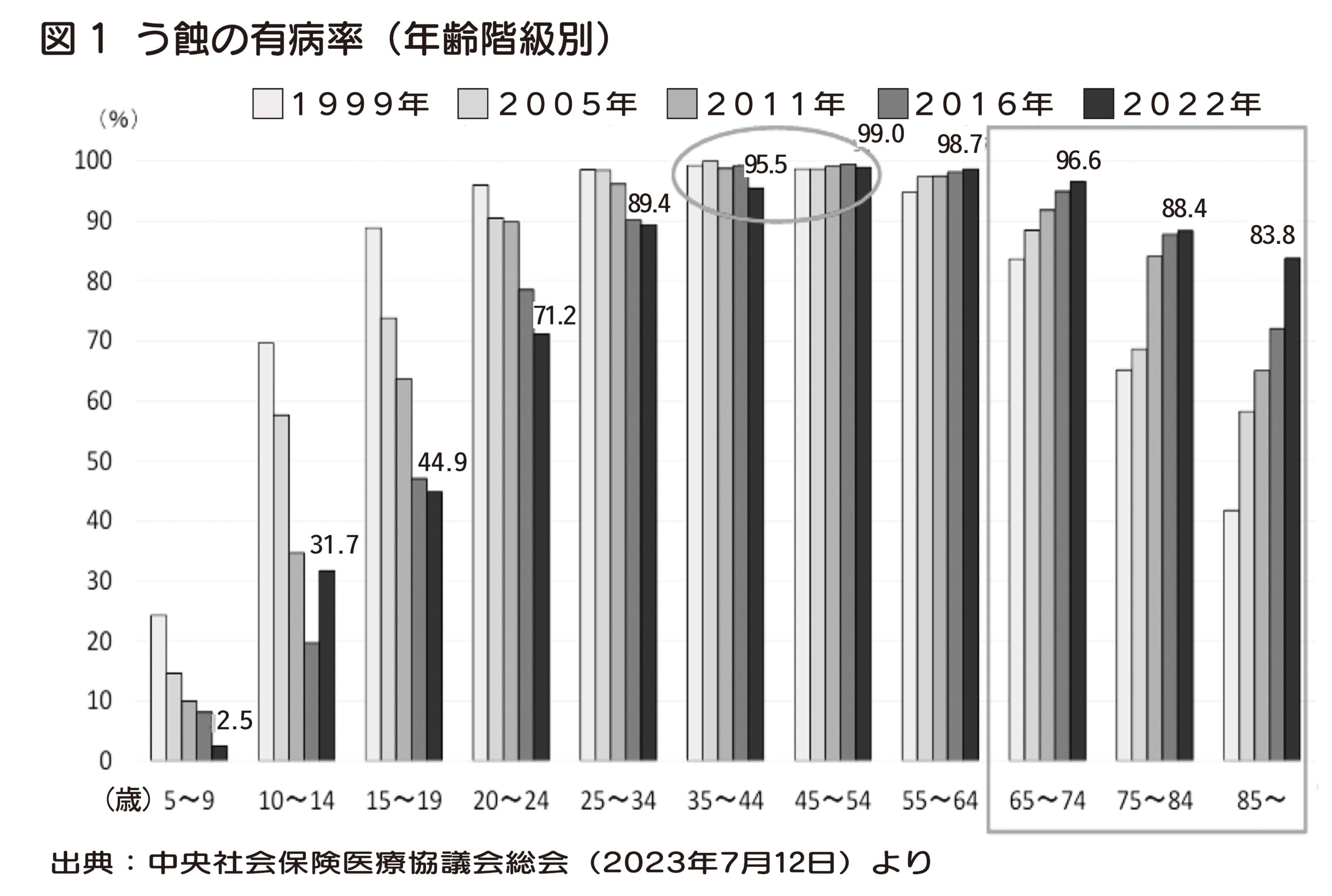

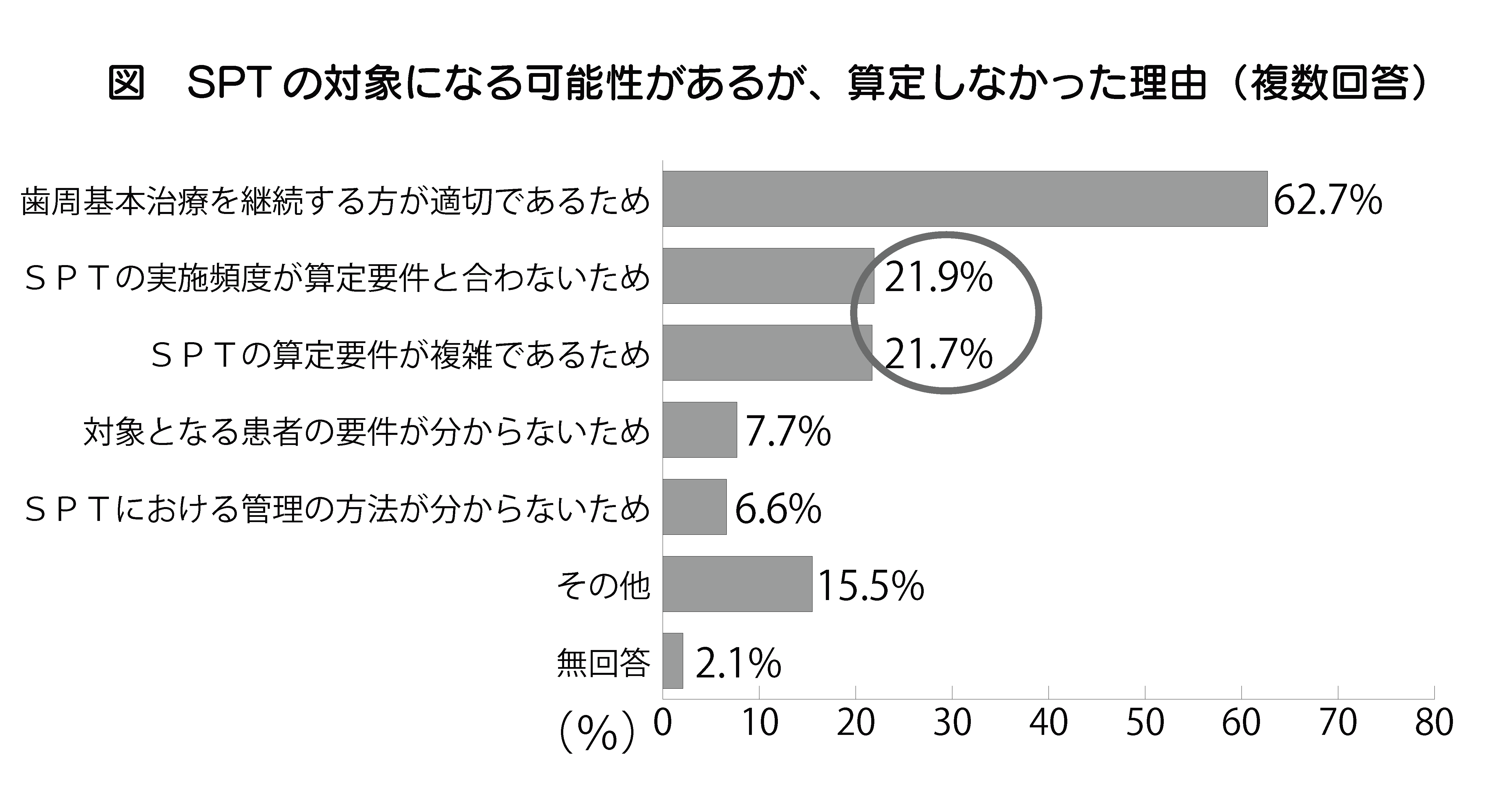

複雑で実態に合わない不合理是正も重要な視点—

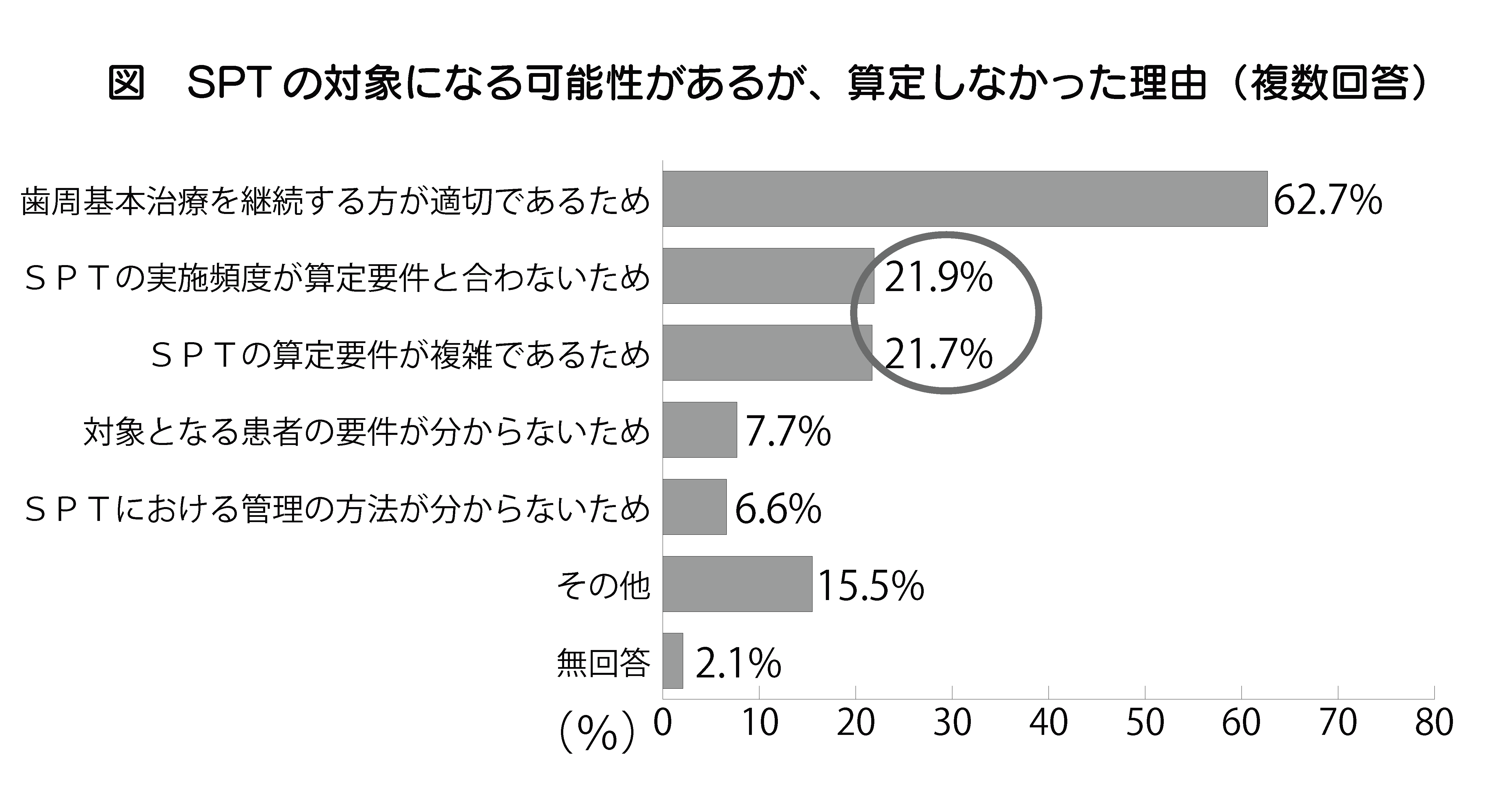

次に、SPTなどの算定が伸びない理由について考えたい。その理由は、厚労省が行った「令和4年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和5年度調査)の報告」をみれば明らかである(下の図)。医学的な理由を除けば、算定の頻度が実態に合わないことや算定要件の複雑さが主な理由である。算定要件の複雑さを指摘する回答は、口機能や小機能でも一定数存在する。算定しないのではなく、算定要件が複雑で厳しいため算定しづらいのである。

この算定要件の不合理さを解決することは、今後の要求活動の重要な視点である。協会は、「保険でより良い歯科医療の実現」を求める請願署名を会員に配布し、ご協力をお願いしている。本署名は今の通常国会に提出する予定であり、ぜひご協力をお願いしたい。

追加の署名用紙や署名セットを希望される方は、協会へ電話(03-3205-2999)、またはWEBフォームからお申込みいただきたい。

なお、「会員の意識と実態調査」は現在、最終的なデータ集計を進めている。本記事内の数値、表記は途中集計データを基にして作成したことにご留意いただければ幸いである。