中医協総会/歯科医療の課題を整理 障害者医療や口腔機能管理など柱

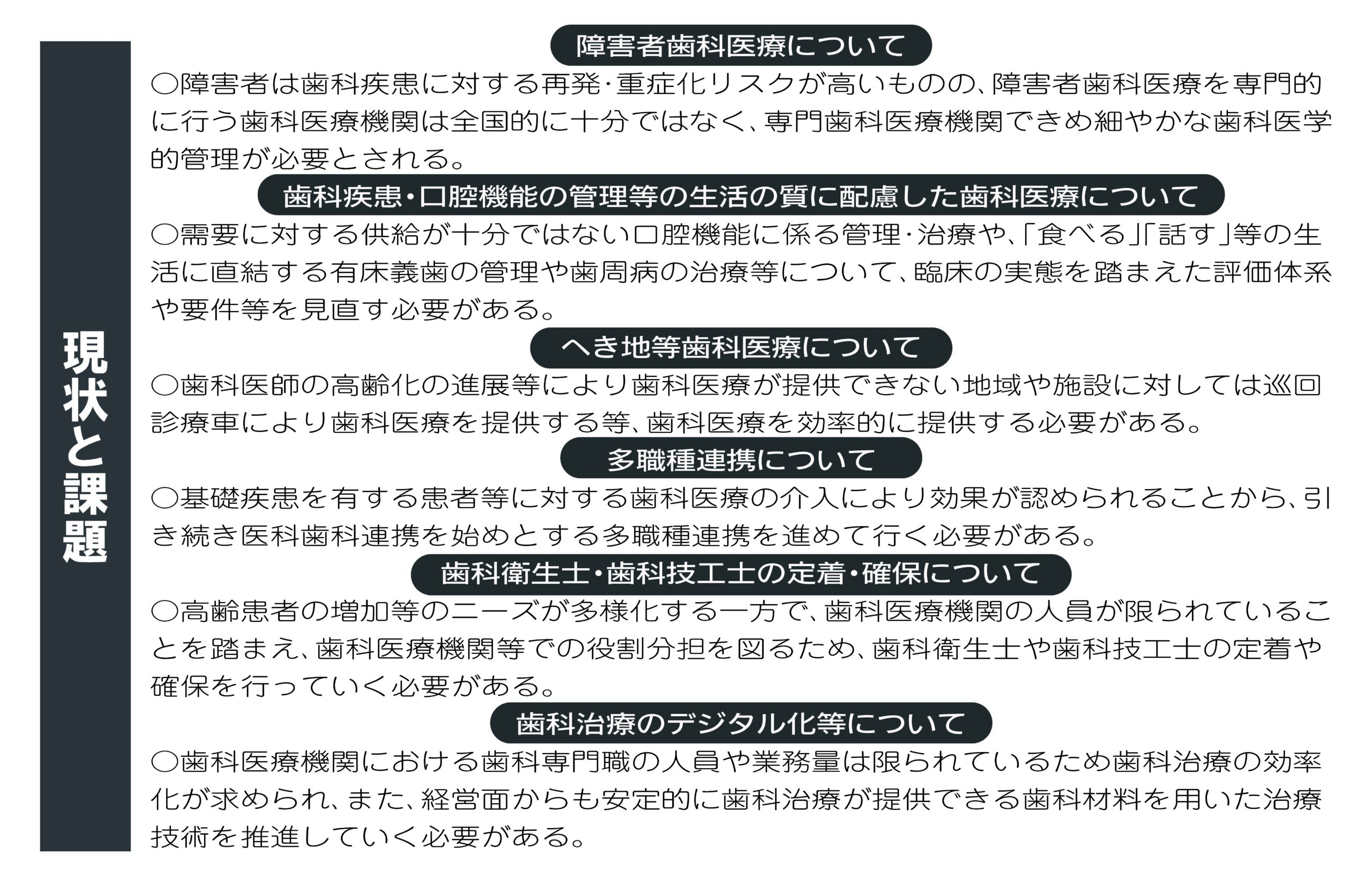

中央社会保険医療協議会(中医協)の総会が9月10日に開かれた。2026年度診療報酬改定に向け、「歯科医療について(その1)」が主な議題となり、①障害者歯科医療、②口腔機能管理、③多職種連携、④歯科衛生士・歯科技工士の人材確保、⑤デジタル化―など、幅広い課題について意見を交わした。

その中で、厚生労働省保険局医療課歯科医療管理官の和田康志氏は、歯科医療の現状を報告し、特に障害者の口腔衛生管理の難しさや専門歯科医療機関の不足、QOLに配慮した口腔機能管理の必要性を強調。また、小児や高齢者で口腔機能発達不全症や口腔機能低下症の診断基準に該当し、病名が診断されている患者のうち、管理料が算定されていない患者が一定数存在する点も指摘。さらに、歯科矯正相談、有床義歯の構造によって確認や指導事項が異なること、歯周病の安定期治療など、現行の評価や課題を提示した。

多職種連携では、周術期・回復期における口腔管理が評価され、医科や薬局との連携が診療報酬上でも位置付けられてきたことを説明した。人材確保の面では、歯科衛生士が不在の診療所が約4割を占める実態や、歯科技工士の多くが一人経営である現状を報告し、定着・確保の必要性を強調した。デジタル化については、CAD/CAM冠や光学印象による効率化が進む一方、CAD/CAM冠の耐久性の課題を示したが、金属の市場価格の高騰を受け、金属を使用しない治療の選択肢を増やすことの重要性を指摘した。

◆医療側と支払側の見解の相違が浮き彫りに

その後、医療側委員で日本歯科医師会常務理事の大杉和司氏からは、障害者医療やへき地医療、多職種連携、デジタル化の推進を重視する考えを明らかにした。次に、専門委員で神奈川歯科大学教授の小松知子氏は、障害者医療では患者の特性に応じたきめ細かな管理が重要だとした。日本医師会代表の江澤和彦氏は、かかりつけ歯科医の機能強化を提案、日本薬剤師会副会長の森昌平氏は、薬局での口腔チェックや歯科受診勧奨を含めた歯薬連携の重要性を訴えた。また、日本慢性期医療協会副会長の池端幸彦氏は、回復期・慢性期入院患者での口腔ケアが栄養改善につながると強調した。

一方、支払側委員の健康保険組合連合会理事の松本真人氏は、効率的な歯科医療提供の必要性を強調。障害者歯科医療は専門施設での重点対応が効率的とし、生活の質に配慮した医療も「充実」だけでなく「適正化」を伴うべきと主張。また、歯周病治療の区分が患者に分かりにくい点や、矯正治療の増加に伴う適正運用の必要性も指摘した。

そのほか、歯周病などの管理や治療法が口腔の健康にどのように寄与しているかを継続的にデータ収集し評価することが重要だとし、個人レベルの継続的データ収集を求める意見や、地域での診療所の役割や人材配置、データ収集の必要性を指摘した。厚労省は今後も調査・検証を進め、中医協での議論を重ねる方針だ。